乌克兰避难女子伊琳娜在美国遭患有精神疾病的黑人男子袭击身亡,事件暴露美国司法、心理健康体系漏洞及社会政治分裂。

2025年8月22日,晚上9点46分,美国北卡罗来纳州夏洛特市。

23岁的乌克兰女孩伊琳娜·扎鲁茨卡刚结束披萨店的工作,踏上轻轨蓝线列车。她戴着工作帽,金色长发随意挽起,低头看着手机,丝毫没有察觉身后那个穿红色卫衣的男人正在靠近。

四分钟后,她倒在血泊中,身中三刀,颈部遭受致命一击。

这短暂的240秒,终结了一个年轻的生命,也撕开了美国社会难以愈合的伤口:移民梦想、精神健康危机、司法漏洞、政治博弈与种族议题的纠缠。

|她为安稳而来,却在美国轻轨遇害

伊琳娜来自战火中的乌克兰。2022年,她与家人逃离基辅,来到美国夏洛特。

她曾是一名艺术专业学生,擅长绘画与修复,梦想成为兽医助理。朋友说,她经历过空袭与防空洞中的恐惧,最渴望的不过是“睡一个安稳的长觉”。

她努力适应新生活,在社区学院读书,同时在披萨店打工维生。

事发当晚,她像往常一样下班乘车回家,却再也没能回到她以为可以托付未来的“避风港”。

|他游走于司法与精神疾病的灰色地带

刺杀伊琳娜的德卡洛斯·布朗,是一名无家可归、患有精神分裂症的黑人男子。

他有14次被捕记录,长期饱受幻觉与妄想的折磨。他曾告诉家人,“政府在我脑中植入芯片”;他也多次报警,声称“有人控制我吃饭、走路、说话”。

他的母亲和姐姐曾多次试图让他接受系统治疗,却屡屡受挫。“除非他明确表达自杀或杀人倾向,否则医院不收,法院不管。”

2025年1月,他因滥用紧急电话被法官释放,仅被要求“书面承诺出庭”。正是这次释放,间接为一场悲剧埋下伏笔。

|4分钟改变命运,两个世界残酷交汇

监控画面显示,布朗在车厢中焦躁不安、点头摇头,突然从怀中掏出折叠刀,从背后袭击了伊琳娜。

事后他告诉姐姐:“她在读我的心。”

伊琳娜倒地后,多名乘客上前施救,但六分钟后赶到的警察已回天乏术。

布朗脱掉血衣下车,最终因手部割伤就医被捕,并以一级谋杀罪被起诉。

|舆论撕裂:同情凶手还是受害者?

案件迅速引爆美国社会舆论。

有人为布朗发起法律筹款,称他是“被司法与心理健康体系抛弃的受害者”;也有人愤怒指责:“为一个杀人犯捐款,是对正义的亵渎!”

GoFundMe最终以“禁止为暴力犯罪嫌疑人筹款”为由关闭相关页面,而为伊琳娜家人发起的募捐则迅速筹得7.5万美元。

科技巨头介入表态:Intercom CEO麦凯布承诺出资50万美元绘制纪念伊琳娜的壁画,马斯克更直接回应捐赠100万美元。

然而,壁画与捐款能否掩盖系统性缺失?无人回答。

|政治博弈:悲剧成为角力的工具

案件迅速被卷入美国政治斗争漩涡。

特朗普在社交媒体强调“法律与秩序”,指责布朗是“职业罪犯”;共和党人批评民主党主导的城市“对犯罪太过软弱”,甚至试图切断夏洛特轻轨的联邦资助。

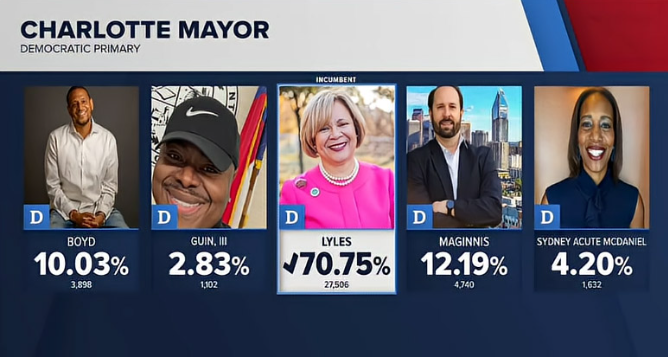

夏洛特市长、民主党人维·莱尔斯则最初声明强调“同情凶手”与“解决精神健康问题”,遭到强烈批评后转而指责司法系统“悲剧性失败”,并承诺加强公共交通安全。

一场悲剧,成了两党互相指责的素材。真正的问题——精神健康救助的缺失、司法程序的漏洞、公共安全的薄弱——却在口号与攻击中被悄然搁置。

|她最终长眠于她所向往的土地

乌克兰大使馆曾提出将伊琳娜接回国安葬,但她的家人拒绝了。

“她爱美国,我们要把她葬在这里。”一名联邦检察官这样转述。

她逃离了故土的战火,却殒命于他乡的轻轨;她以为找到了安宁,却撞进另一个世界的裂痕之中。

|悲剧之后,美国能否真正面对它的伤痕?

伊琳娜之死不仅是一个女孩的悲剧,更折射出当代美国的多重困境:

- 移民梦想与现实落差的残酷对照;

- 精神健康体系与司法系统的双重失效;

- 政治对立下公共议题的失焦与工具化;

- 种族、阶级与正义之间的复杂张力。

壁画与捐款或许能暂时抚慰人心,但若没有体系性的反思与改革,下一个伊琳娜、下一个布朗,仍可能出现在某节车厢、某个街头,再次提醒人们:

四个分钟,足以粉碎一个生命,也足以照见一个社会的良知与危机。