当下不少面包店定价高昂,让普通消费者望而却步,“进店即走”成为许多人应对“面包刺客”的无奈自嘲。

“中午随便啃个面包吧。”

这大概是许多打工人在忙碌间隙最朴素的想法——直到你走进一家灯光柔和、音乐舒缓的现代面包店,看了一眼价签,然后默默把“随便”两个字咽了回去。

这不是夸张,而是一种正在蔓延的消费现实:

曾经代表着“平价”“饱腹”的面包,不知从何时起,成了一些人“努力忍住不喊贵”的轻奢体验。

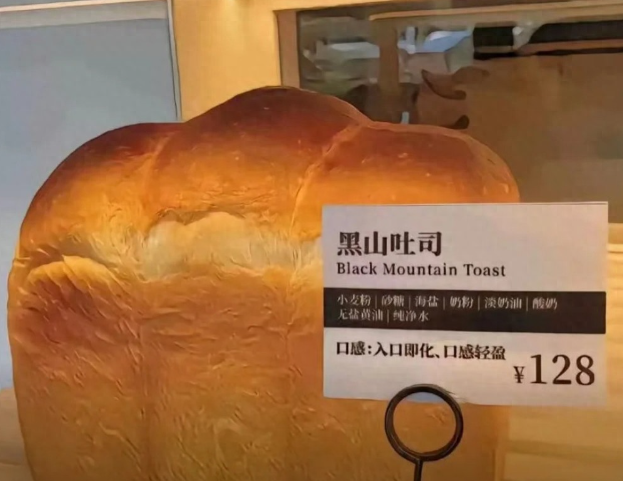

🥐 一、“128元5个?这面包是镶金边了吗?”

有网友分享了一次真实经历:

走进一家装潢精致的面包店,本想买两个面包当中饭,却看到标签上写着“128元/5个”,平均单颗面包25.6元。

“那一瞬间,我连呼吸都谨慎了起来。”

这不是孤例。

越来越多的人发现,面包店里早已不是记忆中的价格:

- 贝果二十起步,

- 可颂逼近三十,

- 夹馅欧包轻松超过四十块……

许多人自我调侃:“不是我变了,是面包店变了。”

“以前推门进去:要这个这个和这个。

现在:嗯,闻一下,真香……然后转身就走。”

🧾 二、“要什么?——要走。”

一句心照不宣的黑色幽默

“店员:要什么?

我:要走。”

这句来自网络的调侃,迅速引发了无数共鸣。它精准地捕捉到了当下很多消费者进入某些门店后的微妙心理活动——从进店时略带期待,到看价后迅速清醒,最后礼貌离场的全过程。

这套“流程”不只发生在面包店,也蔓延到了水果店、卤味摊、精品超市……

越来越多人学会了一句万能应对:“谢谢,我再看看。”

这不是冷漠,而是一种消费理性下的自觉与自保。

👥 三、谁在买?谁在卖?一场沉默的价格谈判

你或许也疑惑:

“这么贵,真的有人买吗?”

答案是有的。

它们瞄准的早已不是“填饱肚子”的需求,而是为都市中追求“品质生活”“精致早餐”“打卡社交”的人群量身定制。

但问题也随之而来:

当“面包自由”成为新的消费分层标签,越来越多普通人开始退出这场游戏。

他们不是不爱面包的香气,只是无法为它的“精致溢价”持续买单。

💡 四、我们并非反对“贵”,而是反对“贵得没道理”

必须说明的是,很多人并非不能接受“贵”。

他们接受食材优质的可颂定价高,认可手艺复杂的欧包有溢价。

但反感的是:

- 说不清原料来源却标着进口价;

- 用“北欧风装修”和“日语店名”虚构品牌价值;

- 把普通产品放在发光展柜里价格直接翻倍……

消费者正在变得清醒:

“你可以贵,但请贵在实处——

要么原料确实出众,要么工艺真的复杂,要么设计富有创意。”

而不是只把成本花在装修和包装上,却让顾客为“氛围感”买单。

🍞 五、所以,是谁说“穷才啃面包”?

回过头看,那个曾经被视为“省钱选项”的面包,如今已在很多场景下成了需要掂量一下的“轻奢选择”。

这或许正是这个时代的某种缩影:

很多曾经日常的东西,悄悄换了赛道、换了身份、换了对象。

而我们,也在这一次次的“走进门又退出来”之间,学会了更冷静地衡量价值,更果断地做出选择。

所以,下一次当你走进面包店——

如果它用真材实料、用心和创意打动你,那么为好东西付费,并不是一件羞耻的事;

但如果它只想用虚高的价格和空洞的概念迷惑你,那么微笑说一句“谢谢,我再看看”,然后推门离开——

这不是小气,而是一种清醒。