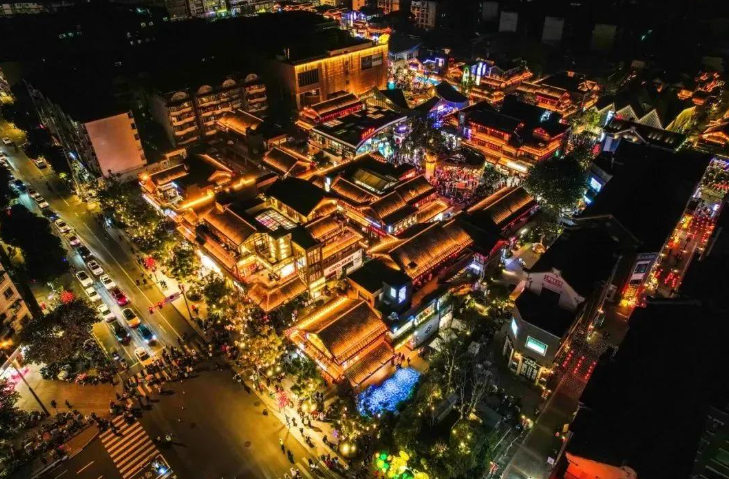

🌙邛崃24小时面馆:千年古城的不灭灯火,用一碗深夜热汤面温暖每个夜归人的胃与魂。

凌晨两点的邛崃古城,青石板路上回荡着零星的脚步声。渔桥奶汤面馆的灯光穿透夜色,像一盏永不熄灭的灯笼,为夜归人指引方向。推门而入,扑面而来的是大骨熬煮数小时的醇香,老板抬头一笑:”还是老样子?”这简单的一句问候,道出了邛崃深夜面馆最动人的秘密——它们不仅是果腹之地,更是这座千年古城的夜间客厅,收藏着无数人的故事与温度。

一、千年面食文化的夜间传承

邛崃的面食历史可以追溯到秦汉时期,当时的面条被称为”汤饼”,是贵族享用的珍馐。如今,这古老的饮食智慧在深夜面馆里得到最朴实的延续。渔桥奶汤面的老师傅坚持用传统方法熬汤:”猪骨、鸡架文火慢炖六小时,火候不到汤色不白。”这种近乎固执的坚持,让现代人得以在凌晨三点,尝到与两千年前贵族相似的滋味。

有意思的是,这些24小时面馆大多集中在古城东街一带。历史学者指出,这里曾是茶马古道的重要驿站,通宵营业的食肆为赶马人提供热食。今天的出租车司机、外卖骑手,恰似当年的马帮,延续着夜间觅食的传统。姜钵钵面馆门前的免费茶点告示,仿佛古今对话的密码——”为环卫长辈、出租车大哥、外卖小哥提供茶水”,这种跨越时空的关怀,让商业行为升华为城市温情。

二、深夜食堂里的人间百态

凌晨四点的鳝鱼面馆,是观察邛崃夜生活的绝佳窗口。刚下夜班的KTV服务生小吴熟练地点单:”多放花椒,今天嗓子哑。”出租车老李边吃面边和同行交换路况;背着登山包的游客小口啜饮奶汤,在美食APP上记录感受。面馆老板老王说:”夜里来的都是熟人,记得住每个人的口味。”

这些深夜食客中,最特别的是”失眠作家”张先生。三年来,他总在凌晨两点出现在渔桥面馆的角落,就着一碗三鲜面写作。”这里的嘈杂反而让我专注,”他说,”听着周围人的对话,比任何写作课都有启发。”他的新书《深夜面馆札记》,记录了许多只能在夜色中听到的人生故事。

三、暗夜里的味觉哲学

深夜的面食,有着不同于白天的特殊魔力。美食心理学家研究发现,凌晨时分的味蕾更为敏感,对鲜味和油脂的感知度提升30%。这解释了为何邛崼的夜面总是重油厚味——鳝鱼面的麻辣、奶汤面的醇厚、干拌面的油香,都在刺激着夜归人疲惫的感官。

“深夜的面要够烫、够浓、够实在,”姜钵钵的厨师长说,”夜里人不图精致,要的是踏实。”这种实用主义美学,体现在每碗几乎溢出的分量里。有趣的是,这些面馆白天反而会调整配方,减少油盐——昼夜不同的味觉需求,被精准把握。

四、城市温情的守夜人

2024年寒冬的某个雪夜,渔桥面馆迎来特殊客人。环卫工李阿姨在清扫积雪后,发现面馆门口贴着”深夜工作者免费加面”的告示。”那碗热面下肚,冻僵的手指才有了知觉,”她回忆说。这种自发的关怀,成为邛崃冬日里最温暖的都市传说。

更深层的温情藏在细节里:姜钵钵面馆的”失物招领墙”上,挂满客人落下的钥匙、工牌;鳝鱼面馆的充电插排永远为外卖骑手预留;奶汤面馆的玻璃上,贴着熟客子女的满分试卷。这些看似微小的举动,构建起城市夜间的互助网络。

五、数字化时代的古法坚守

在外卖平台席卷餐饮业的今天,邛崃的深夜面馆保持着手工现做的传统。”面要现扯,汤要现舀,”渔桥的老师傅说,”送餐那二十分钟,面就坨了。”这种对口感极致的追求,让许多食客宁愿深夜亲自到店。

但传统并非一成不变。细心的食客发现,这些面馆悄悄引入了智能点餐系统,后厨的物联网设备精准控制着熬汤温度。老板们说:”老手艺要传,新工具也要用。”这种传统与科技的平衡,或许正是千年面食文化得以延续的秘诀。

当第一缕阳光掠过文君井,最后一拨夜客起身离开。面馆的服务员开始擦拭桌椅,为早市做准备。邛崃的深夜面馆就像城市的呼吸——夜晚张开怀抱接纳疲惫,白天暂时休憩积蓄能量。在这永不间断的循环里,一碗面的温度,延续着两千三百年的城市记忆,见证着古老与现代交融的生动图景。