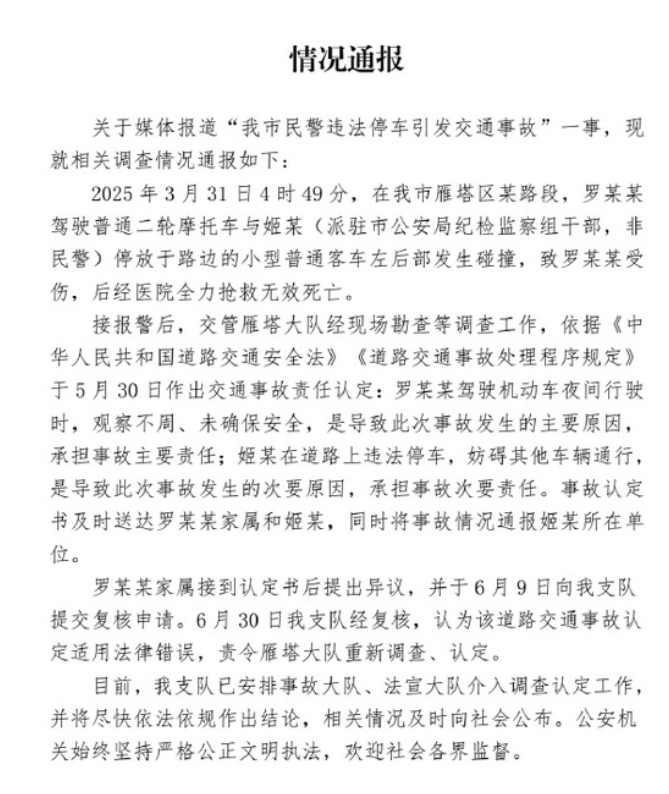

西安”民警违停致死案”现重大转折:市交警支队认定原事故责任认定”适用法律错误”,责令重新调查,案件暴露执法程序瑕疵与夜间交通管理漏洞,引发对司法公正与城市治理精细化的深度拷问。

一、事故现场的技术还原与责任争议

2025年3月31日凌晨的雁南二路,构成了一起悲剧的舞台。司法鉴定报告显示,罗某某驾驶摩托车以36km/h时速(未超速)行驶时,撞击了违停近8小时的黑色SUV。关键细节在于:事发路段为明确禁停区域(两个禁停标志间距不足10米),且事发时路灯照明缺失。道路交通安全专家模拟实验表明,在同等光照条件下,驾驶员发现静止障碍物的反应时间需1.2秒,而36km/h车速的制动距离为8.4米——这意味着即使罗某某在发现车辆瞬间刹车,碰撞仍不可避免。

雁塔大队最初”主次责任”的认定依据引发专业性质疑。《道路交通安全法》第56条明确规定”禁止在人行道上停放机动车”,而涉事车辆不仅违停,更占据了主干道有效通行空间。多位交通事故鉴定专家指出,此类情形下违停方通常应承担不低于同等责任,广东、上海等地类似案例中违停车辆担责比例平均达70%。

二、程序瑕疵背后的执法规范缺失

案件复核中暴露的程序问题更值得警醒。涉事三名交警中仅侯某具备中级处理资格,但关键文书却缺失其签名,这直接违反《道路交通事故处理程序规定》第23条。更严重的是,现场勘查未记录路灯损坏这一重要环境因素,而监控显示该路段照明度不足标准值的30%。中国人民公安大学交通管理研究所的案例分析显示,2018-2024年间全国37%的交通事故认定争议源于关键证据采集不全。

涉事车主姬某的纪检监察组干部身份,虽官方强调”非民警”,但其工作单位与交警系统的关联性仍引发公众疑虑。制度设计上,公安部《交通事故处理回避规定》要求”与当事人有利害关系的应当回避”,但现行规定对”利害关系”界定模糊。对比香港警务处《交通意外调查指南》中”涉警案件必须升级调查”的条款,内地程序规范显然有待完善。

三、复核制度的功能审视与改革进路

西安交警支队的复核决定,折射出交通事故救济机制的现实困境。数据显示,2024年全国交通事故认定复核申请中,仅28%获得支持,其中因”法律适用错误”被撤销的不足15%。中国政法大学行政诉讼研究中心指出,当前复核制度存在”自我纠错动力不足”的结构性缺陷——75%的复核仍由原办案单位上级进行,缺乏真正意义上的第三方监督。

值得借鉴的是浙江”交通事故鉴定委员会”模式,该省2023年试点由公检法司、高校专家组成的独立复核机构,将认定纠错率提升至42%。更根本的解决之道在于推进”阳光认定”——北京海淀交警的执法记录仪全程公开制度,使争议案件同比下降63%。当每一个责任认定都能经受”镜头下的正义”检验,公众质疑自然消弭。

四、公共安全管理的系统反思

这起案件本质上是城市治理精细化的考题。雁南二路电子西街段作为事故多发点,近三年发生类似违停致事故11起,但交管部门未增设违停抓拍设备。智慧城市建设专家指出,现有”电子警察”布局存在”重移动违法、轻静态违法”的偏差,而静态违法恰恰占交通事故诱因的39%。

更深层的是执法资源配置问题。西安交警夜间勤务数据显示,凌晨4-6点的路面警力仅为日间的15%,而该时段事故死亡率却占全天的28%。广州推行的”错峰勤务”(夜间机动巡查密度提升至每小时1次)值得推广,该措施使同类事故下降56%。

五、法治文明建设的现代启示

罗某某案最终走向,将是对西安法治成色的试金石。从技术层面,重新认定需回答三个问题:违停在禁停路段且妨碍通行的法律定性;照明缺失对责任划分的影响;特殊身份是否影响程序公正。从价值层面,此案关乎公民对”法律面前人人平等”的信念——中国社科院法治指数调研显示,81%的公众认为”特权干预”是司法公正最大威胁。

当警车监控拍下事发全程,当复核结论直面程序瑕疵,我们看到的不仅是个案正义的可能,更是制度自我净化的希望。正如《道路交通安全法》开宗明义所述:”保护人身安全”才是立法的根本目的。在汽车社会驶入深水区的今天,每起交通事故的责任认定,都应是法治文明的一次校准。