医保个人账户改革遭遇谣言危机:官方三度辟谣背后,折射公众对医疗权益的高度敏感与政策透明度的迫切需求。

近期,一则关于”医保个人账户将全面取消”的消息在社交媒体上引发轩然大波。尽管官方迅速辟谣,但这场风波折射出的公众焦虑值得深思。医保个人账户改革作为我国医疗保障体系优化的重要一环,为何屡屡成为谣言滋生的温床?在这场信息混乱背后,我们需要厘清改革的真实逻辑与公众的深层关切。

一、谣言传播链的解剖

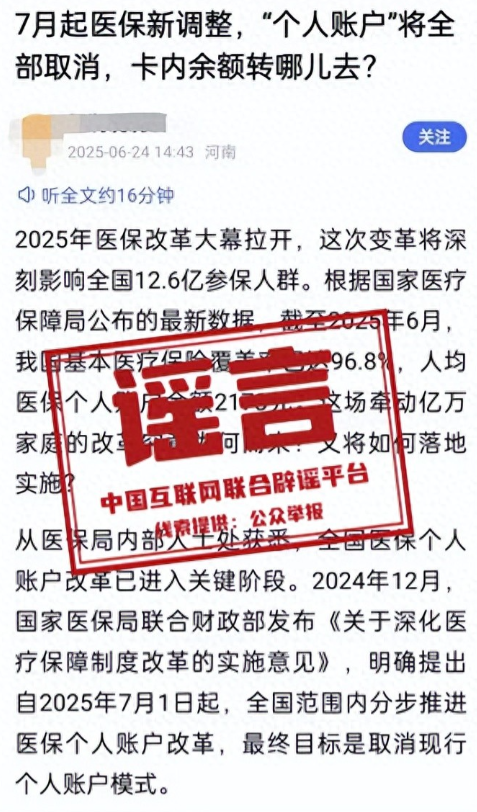

这则谣言的传播路径颇具典型性。以《7月起医保新调整,”个人账户”将全部取消》为标题的文章,通过引用所谓的”医保局内部人士”消息,辅以伪造的文件名称和发布日期,构建了一套看似可信的叙事框架。这种手法精准抓住了公众对医保政策的高度关注与信息不对称之间的落差。

值得注意的是,类似的谣言在2023年10月就曾出现过。当时国家医疗保障局专门进行过辟谣,但时隔一年多,改头换面的相同谣言再次获得传播势能。这种”谣言周期性复发”现象,反映出医保政策传播中存在的信息消化断层——官方解释未能有效转化为公众常识。

二、改革本质的再认识

与谣言宣称的”取消个人账户”截然不同,现行改革的核心是建立”门诊共济保障机制”。这是一项在不增加社会和个人负担前提下的结构性优化。具体而言,改革通过三个”不变”守护参保人权益:

首先是账户余额所有权不变。无论是改革前的历史结余,还是改革后新划入的资金,都保持个人属性,可结转使用和继承。这从根本上否定了”余额清零”的恐慌。其次是在职职工缴费流向不变,个人缴费部分仍全额划入个人账户。第三是退休人员优惠政策不变,其个人账户资金继续由统筹基金划入。

改革的创新点在于将单位缴费的一部分转入统筹基金,用于建立普通门诊报销制度。这种调整实现了医保基金使用效率的提升,使常见病、多发病的门诊费用能够按比例报销,实质是扩大保障范围而非缩减权益。

三、公众焦虑的根源探究

尽管改革设计精巧,但公众的疑虑并未完全消除。这种焦虑首先源于对”个人账户私有属性”的强烈认同。经过二十多年的运行,个人账户在民众心理上已被等同于”自己的钱”,任何调整都容易触发所有权焦虑。

更深层的原因在于医疗服务供需矛盾带来的不安全感。随着医疗费用上涨和老龄化加剧,公众对医保基金的可持续性存在隐忧。当改革涉及资金池结构调整时,这种隐忧很容易被转化为”政府要动老百姓钱袋子”的误解。

此外,不同群体对改革感受存在差异。年轻健康群体更看重账户积累,慢性病患者则更关注门诊报销。这种利益分化使得改革评价难以形成共识,为谣言的生存提供了空间。

四、政策沟通的改进之道

破解医保改革”传而不通”的困境,需要构建更立体的政策沟通体系。首先应建立改革效果的可视化呈现机制。比如开发个人账户模拟计算工具,让参保人直观看到改革前后的利益对比。

其次要善用”意见领袖”传播链。邀请医疗专家、社区工作者等可信中介参与政策解读,通过社交媒体的”强关系”网络增强传播效果。最后要建立谣言快速响应机制,利用大数据监测舆情热点,在谣言成形初期就提供权威信息。

值得注意的是,政策制定本身也需要增强透明度。在改革方案设计阶段就引入公众参与,通过听证会、网络征集等形式吸收民意,可以有效降低实施阶段的沟通成本。

五、制度优化的未来方向

从长远看,医保改革需要超越”个人账户存废”的表层讨论,向更深层次的制度创新迈进。一方面要推进医保基金省级统筹乃至全国统筹,通过大数法则增强基金抗风险能力;另一方面要发展多元补充医疗保险,构建基本医保、大病保险、商业保险、医疗救助等多层次保障体系。

智能监管技术的应用也将成为重要抓手。通过区块链技术实现医保基金全流程可追溯,既能提升监管效率,又能增强公众对基金安全的信心。这些系统性创新,才是确保医保制度可持续发展的根本之策。

回望这场风波,它与其说是关于某个具体政策的争论,不如折射出转型期社会治理的普遍挑战。在民生领域改革中,技术理性的政策设计必须与价值理性的公众认知实现同频共振。只有让改革带着温度落地,才能从根本上消解谣言滋生的土壤,凝聚起医疗保障制度现代化的社会共识。