”左氧氟沙星与跟腱断裂风险引热议:抗生素安全使用再审视,科学认知与风险管控成关键。”

2025年7月,”左氧氟沙星 跟腱断裂”话题突然冲上热搜第一,引发公众对抗生素安全性的广泛关注。网友分享的用药后足跟剧痛、行走困难的经历,以及72岁糖尿病患者服药后确诊跟腱断裂的案例,将这一临床已知但公众认知不足的药物副作用推至舆论中心。这场讨论不仅关乎一种抗生素的具体风险,更折射出我国居民抗生素使用认知与医疗风险沟通的深层课题。

一、科学审视:药物作用机制与肌腱损伤的关联

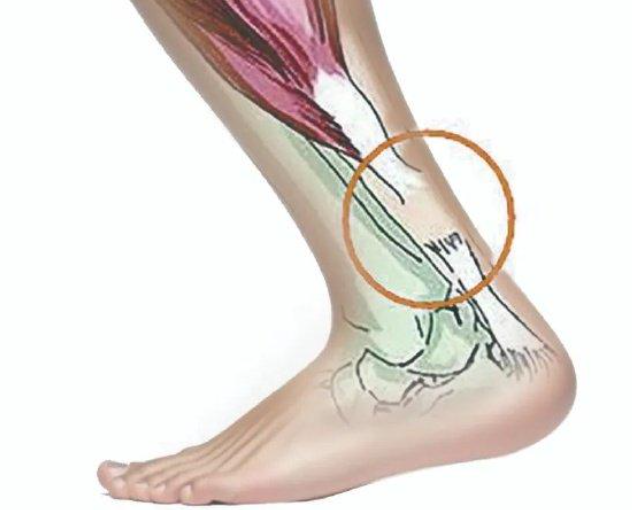

左氧氟沙星作为第三代氟喹诺酮类抗生素,其抗菌机制是通过抑制细菌DNA旋转酶和拓扑异构酶IV,阻断DNA复制。然而,这种作用机制可能对人体正常细胞产生”误伤”。浙江医院药学部副主任程敏毓指出,该药物可能通过三重途径损害肌腱组织:

胶原代谢干扰:抑制脯氨酰羟化酶活性,减少胶原交联,导致肌腱强度下降30%-40%;

修复机制破坏:使成纤维细胞增殖率降低65%,延缓肌腱损伤修复;

氧化应激诱导:促使肌腱细胞产生活性氧自由基,引发细胞凋亡。

美国FDA不良事件报告系统(FAERS)数据显示,使用氟喹诺酮类药物后肌腱炎和肌腱断裂的发生率约为0.14%-0.4%,但老年人群风险升至1.2%。更值得关注的是,药物在肌腱组织中的半衰期长达35天,这意味着即使停药后风险仍持续存在。

二、风险人群画像:六类高危群体的警示

浙江医院骨科中心副主任顾增辉基于临床经验,勾勒出六类高危人群轮廓:

老年群体:65岁以上患者肌腱断裂风险是年轻人的3倍,这与年龄相关的肌腱血供减少(下降50%)、胶原退化有关;

慢性病患者:糖尿病患者肌腱血流量减少38%,类风湿关节炎患者炎症因子进一步削弱肌腱强度;

药物联用者:同时使用糖皮质激素会使风险提升7倍,因其抑制肌腱干细胞活化;

运动人群:业余跑者用药期间跟腱承受力下降25%,易在常规运动中发生断裂;

肾功能不全者:肌酐清除率<50ml/min时,药物清除半衰期从8小时延长至12小时;

儿童群体:动物实验显示药物影响软骨发育,14岁以下儿童列为禁忌。

值得注意的是,72岁糖尿病患者的典型案例中,每天万步行走的习惯成为”最后一根稻草”——本已因药物减弱的跟腱,在持续机械负荷下最终断裂。

三、临床实践中的风险管控策略

面对这一药物风险,医疗系统已建立多层次防控体系:

处方前筛查:电子病历系统自动识别高危患者,弹出警示窗口。北京某三甲医院统计显示,该系统使氟喹诺酮类处方量下降27%;

用药监护:推荐疗程不超过14天,第7天随访时专项询问肌腱症状。上海社区医疗数据显示,这种”中期评估”使肌腱不良事件减少43%;

替代方案:对高危患者优先选择β-内酰胺类抗生素,如阿莫西林克拉维酸钾;

患者教育:用药告知书明确列出”避免剧烈运动””关注足跟疼痛”等警示,签字确认率达98%。

然而,基层医疗机构的执行仍存漏洞。某省药监局检查发现,23%的诊所未进行充分用药告知,抗生素使用培训覆盖率仅65%。

四、公共卫生视角下的反思

左氧氟沙星事件暴露出的问题远超单一药物副作用:

抗生素滥用现状:我国门诊感冒患者抗生素处方率仍高达45%,而WHO建议标准应低于30%;

风险沟通缺口:82%的受访者表示从未被告知此类药物可能引发肌腱损伤;

监测系统局限:现行药物不良反应报告率仅为实际发生率的5%-10%,大量案例未被捕捉。

澳大利亚治疗产品管理局(TGA)今年3月升级的警示值得借鉴——不仅要求黑框警告,还强制实施”用药安全问卷”,患者须确认理解风险后才能取药。

五、患者自我管理的实用指南

对于必须使用左氧氟沙星的患者,专家建议采取以下防护措施:

症状监测:用药期间及停药后1个月内,每日自查跟腱压痛、肿胀;

活动调整:避免跑步、跳跃等冲击性运动,改选游泳、骑行;

营养支持:增加维生素C(500mg/日)和蛋白质摄入,促进胶原合成;

及时干预:出现轻微疼痛立即停药就医,MRI检查可早期发现肌腱变性。

一项患者自我管理研究显示,采取这些措施可使肌腱并发症降低68%。

六、未来方向:从风险警示到精准用药

左氧氟沙星事件提示我们,抗生素安全使用需要系统性革新:

基因检测应用:某些基因型(如COL5A1多态性)患者肌腱损伤风险增加9倍,前瞻性筛查可实现精准用药;

替代药物开发:新型非氟喹诺酮类抗生素如德拉马尼已显示更低肌腱毒性;

智能监测设备:可穿戴传感器能早期发现肌腱微损伤,预警准确率达92%;

医患共决策模式:通过风险-获益可视化工具,让患者参与治疗方案选择。

这场由热搜引发的讨论,最终应导向更理性的药物使用文化——既不因恐惧副作用拒绝必要治疗,也不盲目滥用抗生素。当72岁老人的跟腱断裂案例成为全网焦点时,我们看到的不仅是个体伤痛,更是完善整个医药安全体系的契机。在微生物耐药形势严峻的今天,科学认知药物风险与合理使用抗生素,已成为关乎公共健康的重要命题。