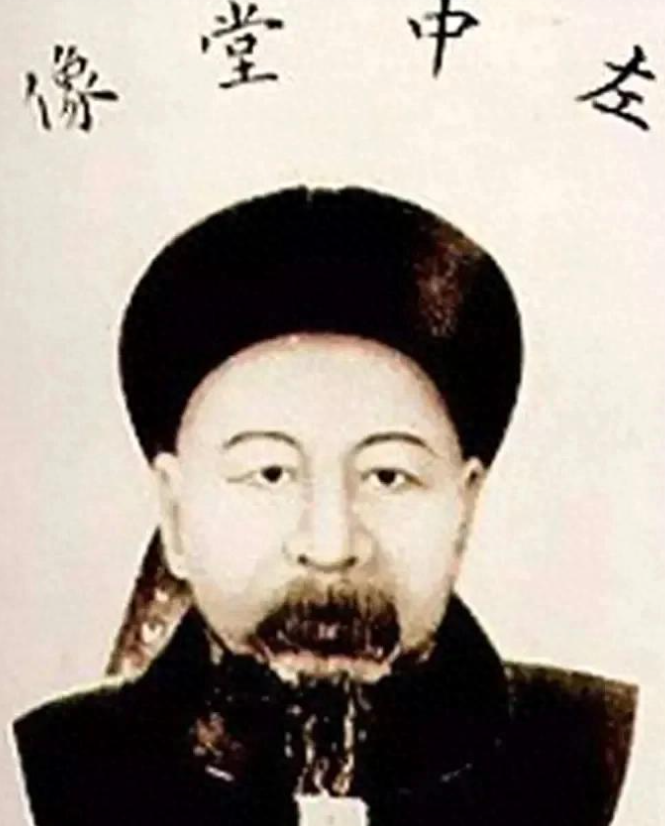

左宗棠:从寒门学子到晚清柱石,以”抬棺西征”的孤勇收复新疆,创办福州船政推动近代化,在忠君与变革的夹缝中走出传奇人生。

福州船政局的汽笛声中,年过七旬的左宗棠凝视着自建造的战舰,这位晚清最后的硬骨头将领,此刻眼中闪烁着复杂的光芒。从湖南乡间的寒门学子到收复新疆的民族英雄,左宗棠的人生轨迹犹如一部晚清版的”逆袭史诗”。但在这传奇背后,是一个传统士大夫在时代巨变中的艰难抉择——他既是封建王朝的忠臣,又是近代化的推手;既是儒家文化的捍卫者,又是”师夷长技”的实践者。这种看似矛盾的身份叠合,恰恰构成了理解这位晚清重臣的历史棱镜。

寒门将相的崛起密码

左宗棠的早年经历读来像一部励志小说。道光十二年(1832年),20岁的湘阴青年左宗棠中举后,却在接下来的六年里三次会试落第。这种科举挫败反而成就了他独特的知识结构——当同期举子埋头八股时,他潜心研究《海国图志》《防海纪略》等”经世致用”之学。在长沙岳麓书院附近的破旧书肆中,年轻的左宗棠抄录了大量边疆地理、军事战略的珍贵资料,这些笔记后来成为他用兵西北的智力资本。

更关键的是入赘周家带来的视野拓展。作为商贾之家的赘婿,左宗棠比纯粹的书生更早接触到鸦片战争后的新思潮。他在给友人的信中写道:”市井之中亦有真知,商船所载非尽俗物。”这种开放心态,为他日后主导洋务运动埋下伏笔。当太平军横扫湖南时,41岁的”老秀才”左宗棠终于迎来人生转机——他替巡抚张亮基起草的《保长沙策》中,既有传统兵法中的”坚壁清野”,又有创新性的”火器制敌”主张,这种新旧融合的智慧,成为他日后军政生涯的鲜明标签。

楚军神话的锻造过程

1860年,左宗棠以四品京堂候补的身份组建”楚军”,这支最初仅5000人的地方武装,后来成长为晚清最精锐的部队之一。楚军的特别之处在于其”文武合一”的组织模式:军官必须通过《孙子兵法》测试,士兵则要掌握西式火器操作。左宗棠亲自设计的”三练法”——晨练传统武术、午练步枪射击、夜习识字算数,创造了当时中国军队罕见的综合素质。

收复杭州战役展现了左宗棠的军事创新。面对太平军坚固的城防,他并未采取传统的围城战术,而是组建了80人的”敢死队”,每人配备最新购得的英国后膛枪。这支小分队在夜间炸毁城墙后,后续部队通过爆破缺口迅速突入。这种”精兵突袭+火力覆盖”的战术,比后来德军在凡尔登战役中使用的”暴风突击队”战术早了半个世纪。到1864年平定浙江时,楚军已发展出完整的工兵体系和后勤医疗系统,其组织架构已接近近代军队。

洋务实践中的矛盾与突破

1866年创办的福州船政局,是左宗棠洋务事业的巅峰之作。这个远东最大的造船基地背后,隐藏着传统士大夫的现代性困境。左宗棠在奏折中强调”师夷制夷”,却坚持”中学为体”;他高薪聘请法国工程师日意格,又要求学生学习《圣谕广训》。这种矛盾在船政学堂的课程设置中尤为明显:上午讲授《四书》,下午学习微积分;晨读儒家经典,午后演练航海技术。

但正是这种”新旧杂糅”,使福州船政取得了意想不到的成功。该校培养的邓世昌、刘步蟾等将领,既通晓传统忠义之道,又掌握现代海军技术。1884年中法马江海战中,船政毕业生驾驶自造战舰英勇抗敌,虽因清廷和战不定而惨败,却展现了近代化人才的潜力。左宗棠在临终前仍念念不忘船政事业,其遗折中”海军宜亟振”的疾呼,道尽了先行者的忧患。

抬棺西征:气节政治的巅峰之作

1875年的”海防塞防之争”中,左宗棠与李鸿章各执一词。当李鸿章主张放弃新疆专注海防时,左宗棠的”重新疆者所以保蒙古,保蒙古者所以卫京师”的战略研判,展现了他超越时代的地缘政治眼光。更震撼人心的是他的行动力——以64岁高龄抬棺西征,用”战死疆场”的决心向朝廷和将士明志。

西征军的后勤体系堪称军事史上的奇迹。为解决千里运粮难题,左宗棠创造性地实施”屯田制”,命令部队沿途开垦荒地;为保障军火供应,他在兰州设立火药局,利用当地硝石资源生产弹药;甚至组建了专门的”骆驼运输队”,穿越沙漠运送物资。这种”以战养战”的策略,使清军在新疆战场始终保持着旺盛战斗力。

1881年《中俄改订条约》签订,中国收回伊犁九城。左宗棠在新疆推行”建省设县”,将这片占中国领土六分之一的疆域真正纳入国家治理体系。他在吐鲁番种植的”左公柳”,如今已郁郁葱葱,成为历史最好的见证。

孤臣泪与时代局限

1885年左宗棠病逝前,仍在筹划抗法事宜。这位倔强的湖南老人,至死都保持着”蛮霸”的作风——他临终前上奏的《请拓增船炮大厂以图久远折》,直言”臣虽老惫,岂敢言退”,读来令人动容。但当我们回望左宗棠的一生,也会清晰看到传统士大夫的局限:他对君主专制的忠诚束缚了政治视野,对儒家伦理的坚守阻碍了更深层的制度改革。

历史给了左宗棠一个矛盾的定位:他是旧秩序的维护者,却在不自觉中成为新世界的推门人。当福州船政的汽笛与西北荒漠的驼铃交织在一起,我们看到的不仅是一个人的传奇,更是一个古老文明在剧变中的艰难转型。左宗棠用他的一生证明:真正的爱国,既需要抬棺出征的勇气,也需要睁眼看世界的智慧。在这个意义上,他那句”身无半亩,心忧天下”的座右铭,至今仍在叩击着每个中国人的心灵。