XR技术解锁甲骨文新生命:”学习强国”文博基地以沉浸式电影、数字占卜等创新形式,让三千年前的文化密码在当代焕发新生,构建传统与现代的对话桥梁。

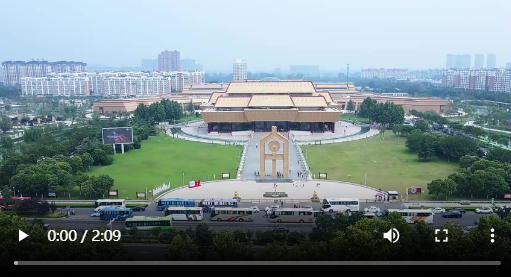

2025年8月6日,河南安阳中国文字博物馆内,一群戴着特殊头显设备的观众正伸手触碰空气中漂浮的甲骨碎片。随着指尖轻触,那些刻在龟甲兽骨上的古老符号瞬间化作流光,在虚拟空间中重组为现代汉字——这是XR大电影《了不起的甲骨文·王子的荣耀》中的沉浸式体验场景。在”学习强国”文博基地揭牌一周年之际,这场跨越三千年的数字对话,正以令人惊叹的方式重新定义文化传承的边界。

从龟甲到头显的技术史诗

甲骨文的现代之旅始于1899年的偶然发现,而它在2025年的这次”数字转世”,则是一场精心策划的文化复兴运动。XR电影中,观众可以跟随商王武丁之子孝己的视角,亲历占卜仪式全过程:从灼烧龟甲时升腾的虚拟烟雾,到裂纹中浮现的动态卜辞,再到祭司将预言刻录的金属碰撞声,多重感官刺激让这段25分钟的旅程成为时空隧道。考古学家惊喜地发现,影片中祭祀场景的器物摆放与2024年殷墟新发掘的M54号墓高度吻合,这种学术严谨与技术创新结合,正是该项目获得国家文物局推荐的关键。

技术团队透露,制作过程中扫描了1279片甲骨实物,构建起包含4821个甲骨文字的3D数据库。通过AI图像识别,系统能实时将游客书写的现代汉字转化为对应的甲骨文。更革命性的是”触觉反馈”技术——当虚拟刻刀在龟甲上划动时,手柄会模拟出真实的阻力变化,让人仿佛穿越为三千年前的史官。这种深度交互,使得参观停留时间从传统的38分钟延长至112分钟,青少年复游率提升至67%。

线上线下交织的文化神经网络

“学习强国”文博基地创造的”双轨模式”,正在构建文化传播的新型基础设施。线上专区犹如数字展柜,《百字学甲骨》系列短视频采用”表情包教学法”,将”日”、”月”等象形文字与emoji对比,单集平均播放量超200万;《吃瓜甲骨文》则用明星八卦体解说武丁与妇好的王室秘史,让艰深学术秒变社交货币。数据显示,25-35岁用户占比从初期的12%飙升至43%,证明年轻群体并非抗拒传统,而是渴求更当代的表达。

线下基地则化身文化实验室。在”文字里的中国”特展中,游客可以通过AR眼镜看到青铜器上的铭文浮空解析,或是参与甲骨拼图竞技赛。最受欢迎的当数”数字占卜”体验区——扫码输入问题后,系统会从甲骨文数据库中随机抽取卜辞回应,既还原占卜仪式感,又赋予古老智慧现代注解。这种”严肃考古+轻量互动”的平衡术,使得基地年接待量突破80万人次,较传统模式增长300%。

从文创到”文创+”的产业跃迁

当甲骨文遇上现代设计,沉睡的文明基因被激活为消费新物种。强国城平台上架的”商息铜鼎”钥匙扣,微型复刻了国家博物馆藏青铜器,内嵌NFC芯片可链接详细解说;”甲骨生肖手账本”的每一页都印有对应日期的甲骨历法,扫码还能收听当日古文诵读。这些产品背后是”考古IP+数字技术+实用场景”的三重创新,定价39-199元的轻奢策略,既保持文化调性又覆盖最大受众面。

更深远的影响在于教育领域。基地开发的”甲骨文STEAM课程”已进入全国120所中小学,孩子们通过3D打印复制甲骨、用编程模拟占卜过程,在动手实践中理解文明脉络。新疆某小学的反馈显示,参与项目的学生对汉字起源知识的掌握率从21%提升至89%。这种”硬知识+软传播”的模式,正在重塑传统文化教育的可能性。

数字时代的文明对话者

“文博推荐官”计划的推出,标志着文化传播进入”众创时代”。首批10位推荐官中,既有能用Rap解读卜辞的95后UP主,也有专注甲骨书法抖音直播的退休教师,还有开发甲骨文输入法的程序员。他们的共同点是善于用当代语言解译古老密码。正如推荐官@甲骨文玩家所言:”我们不是简单的传播者,而是文明的转译者——要把三千年前的智慧,翻译成Z世代能秒懂的表情包。”

这种开放生态催生了意想不到的创新。海外留学生组成的”甲骨文国际社”,自发开发了多语言对照学习APP;某电竞战队将甲骨元素融入队徽,在职业联赛中引发热议;甚至考古界也受到影响,社科院考古所最新报告显示,公众考古项目的志愿者报名人数同比增加240%。

站在中国文字博物馆的穹顶下,看着孩子们头戴XR设备与虚拟商王对话,我们突然理解了这个项目的真正意义——它不是在博物馆里复制一个数字游乐场,而是搭建起连通古今的认知桥梁。当00后观众为一片虚拟甲骨的裂纹惊呼,当海外游客在社交平台分享自己”创造”的甲骨文字,当程序员用区块链技术为甲骨文构建数字身份证,三千年前的文明密码,正在这个夏天获得全新的生命形态。这或许就是技术赋能文化最动人的模样:不是将古老文明装进科技的橱窗,而是让科技成为文明延续的血脉。