“一枚鸡蛋引爆婚姻危机,远嫁女性觉醒反抗情感剥削,折射中国式家庭关系深层变革。”

导火索:鸡蛋背后的权力博弈

2025年8月2日晚,华北某城郊小区内,一场因鸡蛋分配引发的家庭冲突正在上演。妻子为娘家侄子多煮了两个鸡蛋,这个在多数家庭微不足道的举动,却成为压垮婚姻的最后一根稻草。丈夫的怒吼”凭啥他们能吃我的?”像一把利刃,划破了表面平静的婚姻伪装。监控视频显示,当妻子重新煮好鸡蛋端上桌时,丈夫的指责已从鸡蛋升级为对妻子”总是只顾别人”的人格否定。这种从具体事件到人格否定的升级模式,正是心理学家约翰·戈特曼提出的”婚姻四大杀手”之一——批评泛化的典型表现。

裂痕深处:远嫁女性的生存图景

随着当事人在直播中披露更多细节,一个现代版”远嫁悲歌”逐渐清晰。这位来自广东佛山的女性,为爱情放弃熟悉的岭南生活,三年间生育两个子女却未举办婚礼,承担全部家务育儿却被称为”活帮手”。其中最令人震惊的细节是,丈夫将其真丝衬衫当作手机擦拭布的行为——这不仅是物质层面的不尊重,更是对女性人格的象征性贬低。佛山妇联介入调查后发现,该案例中存在典型的情感剥削(Emotional Exploitation)现象:妻子不仅要完成传统性别角色规定的劳动,还要持续满足丈夫的情感需求,而自身情感支持系统却完全缺失。

舆论分化:公共讨论中的认知鸿沟

事件在社交媒体引发激烈争论,形成泾渭分明的两个阵营。支持者以”鸡蛋只是表象”为题,列举我国每年超10万起因家庭琐事引发的离婚案例,指出这些看似偶然的爆发实则是长期情感压抑的必然结果。反对者则质疑女方”小题大做”,认为公开家庭矛盾有损”家丑不可外扬”的传统伦理。这种认知分裂恰恰反映了社会转型期的价值观冲突:当Z世代将婚姻质量置于婚姻存续之上时,仍有人坚持”搭伙过日子”的传统婚姻观。值得注意的是,该事件与半年前引发热议的”瑞士卷事件”形成镜像对照——两起事件中,都是女性因微不足道的家庭琐事选择决裂,暗示着当代女性对婚姻的情感回报要求正在发生质变。

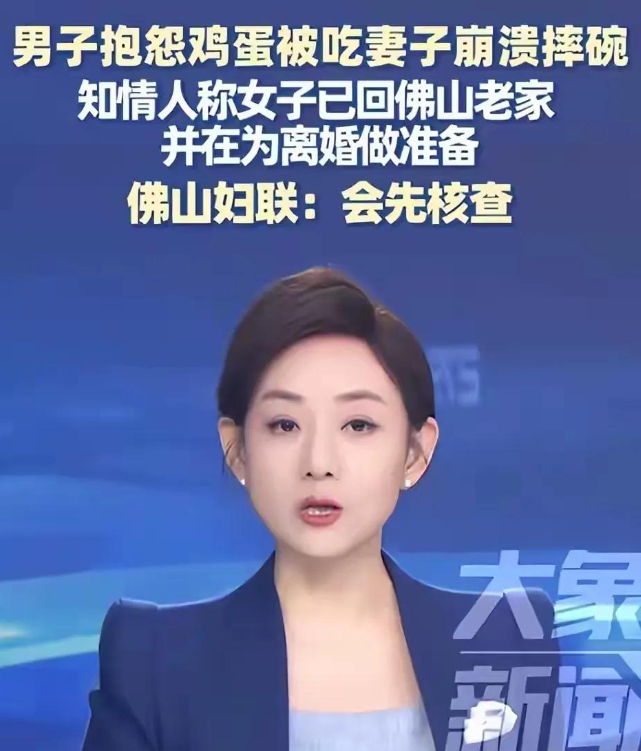

制度回应:妇联介入的范式转变

佛山妇联的快速反应值得关注。不同于以往侧重调解劝和的做法,此次妇联联合司法所、心理咨询机构组成专项小组,重点收集家庭经济控制、劳动分配不平等证据。这种转变呼应了2024年新修订的《妇女权益保障法》中”家庭内部权利义务对等”的原则。工作人员透露,取证过程中发现的”婚礼承诺未履行””生育决策权单方主导”等情况,都可能成为离婚诉讼中证明情感欺诈的关键证据。这种制度层面的创新,为面临类似困境的女性提供了可复制的维权路径。

觉醒之路:女性主义意识的日常实践

当事人在直播中表现出的清醒认知令人印象深刻。她没有陷入”受害者”的悲情叙事,而是明确规划离婚后的职业培训、子女抚养方案。这种行动力背后,是数字化时代赋予女性的新型觉醒路径——通过短视频平台接触女性主义内容,在社群互助中重建自我价值。社会学学者指出,此类”自助式觉醒”正在改变传统性别观念变革的自上而下模式,形成更具草根性的平权运动。当她在直播中展示提前准备好的《离婚协议书》和职业技能证书时,屏幕外无数有着相似经历的女性正在经历认知革命。

这场始于鸡蛋的风波,最终掀开了中国家庭中隐秘的情感剥削结构。当越来越多的女性开始用”值不值得”而非”应不应该”来审视婚姻,当制度保障开始关注婚姻中的微观正义,我们或许正在见证一场静默而深刻的社会变革。正如当事人在直播最后所说:”我要争的不只是孩子,还有那个被婚姻吞掉的自己。”这句话,或许正是这个时代女性集体觉醒的注脚。