罗永浩与西贝预制菜风波升级,表面是名人企业之争,实则是消费者对餐饮透明化与知情权的集体觉醒。

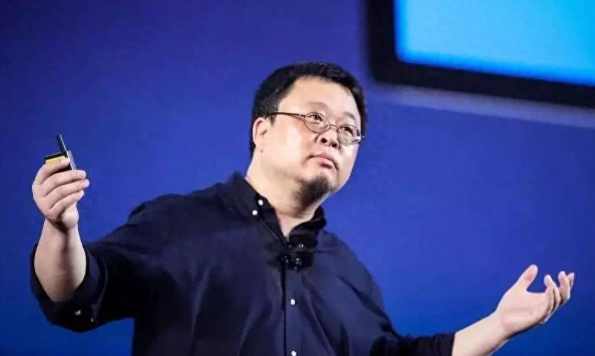

2025年初秋,中国餐饮界掀起一场前所未有的风暴。罗永浩一句“实在是太恶心了!”的吐槽,犹如投入平静湖面的巨石,激起了关于预制菜的千层浪花。这场原本是网红大佬与餐饮巨头之间的对决,最终演变成一场关乎消费者权益、餐饮透明化与商业伦理的全民大讨论。

一、风暴起源:一句吐槽引发的行业地震

事情始于罗永浩在西贝莜面村的一次用餐体验。一行五人点了15道菜,大部分菜品被食用完毕,服务员询问时得到的回应是“挺好”。然而一小时后,罗永浩在社交媒体上发出了那句引爆舆论的吐槽:“实在是太恶心了!”

值得注意的是,罗永浩强调的“恶心”并非指食物味道,而是发现高价菜品竟是预制菜后的心理不适。这种被欺骗感迅速引发消费者共鸣,无数网友分享类似经历:缺少锅气的温吞菜品、软糯不像现烤的烤羊腿、甚至能吃出“隔夜味道”的某些菜肴。

二、价格与价值的错位:消费者愤怒的根源

这场风波的深层原因在于消费者对价格与价值匹配度的质疑。一碗鸡汤150元,一份鱼头180元——西贝的高定价让消费者产生了相应期待:应当享受到新鲜烹制的高品质食材和独特用餐体验。

当消费者支付高端餐饮的价格,却发现可能只是在吃料理包时,那种被欺骗感便油然而生。这种情绪积累已久,罗永浩的发言只是为大众找到了宣泄出口。网友迅速对西贝菜品发起差评攻势,表达对餐饮行业不透明做法的不满。

三、西贝的反击:从危机公关到舆论反转

西贝创始人贾国龙的回应堪称强硬。从新疆紧急返京后,他连夜召集团队商讨对策,选择了直接攻击罗永浩个人行为的策略:还原用餐细节、推出“罗永浩同款菜单”、开放后厨参观,甚至扬言“不好吃不收费”。

这一系列操作原本有望扭转舆论,却因一段旧日采访视频的曝光而功亏一篑。视频中贾国龙亲口表示:“只要越高级,预制程度越高。”这与西贝当前“门店现煮”的说法形成强烈矛盾,成为精准命中自己的回旋镖。

四、超越个人的争论:消费者权益的觉醒

随着争论升级,焦点早已超越罗永浩与贾国龙的个人恩怨,上升到消费者权益保护的层面。罗永浩悬赏10万元征集证据的做法,将争论推向新高度,但公众关注的核心始终未变:知情权与公平交易权。

消费者并非完全抵制预制菜——在现代餐饮体系中,预制技术有其存在价值。人们反对的是以现制现售为宣传幌子,实际提供预制产品且收取高价的行为。这种被欺骗感,才是引发众怒的真正原因。

五、行业反思:透明化才是出路

这场风波将餐饮行业长期存在的透明性问题推至聚光灯下。消费者要求的很简单:明确告知菜品制作方式,让顾客在知情的前提下做出选择。正如罗永浩所建议的,通过立法要求餐厅标示是否使用预制菜,或许是解决争议的根本途径。

餐饮行业需要重新思考现代性与传统价值的平衡。预制技术可以提高效率、保证口味一致性,但不能以牺牲透明性为代价。高端餐饮尤其如此——顾客支付的高溢价中,本就包含了对烹饪工艺和用餐体验的期待。

六、风波之后:谁才是真正的赢家?

从表面看,这场争论没有绝对赢家。罗永浩虽然获得舆论支持,但个人信誉也受到质疑;西贝虽然短期销量可能受影响,但获得了全国范围的曝光度。然而从更深层次看,真正的赢家或许是消费者权益保护事业。

这场风波推动了预制菜透明化讨论进入主流视野,迫使整个行业正视消费者关切。无论最终结果如何,餐饮企业都将更加重视信息透明化,消费者也会更加理性地看待预制菜问题。

七、未来展望:构建新型餐饮诚信体系

预制菜风波折射出中国消费市场正在经历的成熟化进程。消费者不再满足于被动接受,而是要求更多知情权、选择权和监督权。餐饮企业需要适应这种变化,构建基于透明和诚信的新型客户关系。

或许不久的将来,我们会看到菜单上明确标注“预制菜”或“现制菜”字样,看到餐饮企业公开食材来源和加工流程,看到整个行业在透明化方面取得进步。那时回望这场风波,我们会发现它虽然始于冲突,却最终推动了行业向更加规范、透明的方向发展。

在这场围绕预制菜的争论中,没有绝对的善恶对立,只有不同利益视角的碰撞。但有一点是确定的:消费者的声音正在重塑行业规则,推动中国餐饮业走向更加透明、诚信的未来。