秦代平口刀刻石技术通过《阎良刻石》得以破译,证实《昆仑刻石》采用同源技法,为秦代刻石断代提供关键证据。

一块深埋河道的秦始皇陵遗石,意外成为破译秦代刻石技术的钥匙。那些看似粗糙的凿痕,隐藏着秦汉之际文字镌刻革命的惊人真相。

2019年,西安阎良出土了一块特殊的巨石——秦始皇陵遗石《阎良刻石》。这块长2.11米、宽0.69米的青石,通体布满平口刀凿痕,三处铭文共计63字。令人惊讶的是,这些铭文完好保存了秦代刻字的原始状态。

与此同时,新近公布的《昆仑刻石》引发学界热议。争议焦点在于:这块刻石究竟是秦始皇时期的真迹,还是后世伪造?答案,竟藏在那些看似简单的凿刻痕迹之中。

通过对《阎良刻石》的细致分析,学者们终于破解了秦人的刻石密码,也为《昆仑刻石》的断代提供了关键证据。

01 破译秦代刻石技术密码

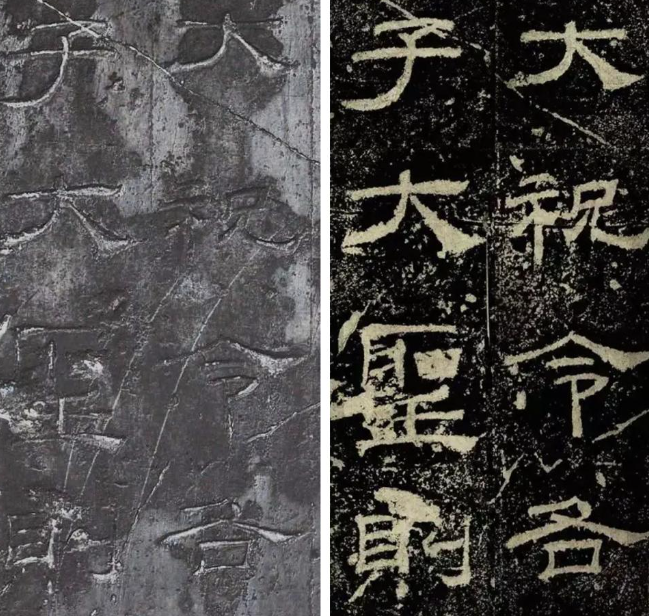

《阎良刻石》的发现堪称意外之喜。由于久埋河道,石面上的凿刻痕迹保存完好,如同刚刚完工一般清晰可见。这些铭文展现出几个鲜明特征:线条起始和结束处方形棱角分明;大部分刻线宽度均匀;线条底部平整但有密集横纹;两侧伴有不规则的崩裂痕迹。

这些特征指向同一种刻制工具——平口刀。当使用平口刀直接入石时,自然会产生方截的线条起始痕迹。行刀过程中,线条宽度与刀口等宽,底部相对平整。每次锤凿进刀都会留下与刀口走向垂直的横纹。

从字迹尺度推断,秦人使用的平口刀刀口宽度约在0.3-0.4厘米之间。刻石上还有宽约1厘米的凿刻纵纹,显然也是平口刀所为。

02 秦代刻石理念:实用至上

与后世追求精美视觉效果不同,秦人的刻石理念更注重实用功能。《阎良刻石》上的题字主要是标识石头在建筑中的位置,类似铭文在秦始皇陵建筑中应大量存在。

这种实用主义取向造就了独特的刻石风格。石面未经细致平整,刻工不会预知后人会将其当作书法艺术品来研究。在刻制过程中,刻工需要适应石面平整度和石质不稳定的客观条件,产生了一些随机效果,包括石块崩裂和刀角倾斜变化。

山东邹城遗址出土的秦代陶文也印证了这一点。虽然字径仅约1厘米,但同样使用平口刀刻制,点画底部非常平整,展现出秦人刻字技术的一致性。

03 汉代的技术传承与演变

平口刀平入的刻字法在汉代仍在延续。目前所见最早的例子是徐州龟山楚王墓塞墓石(前173年),所用刻刀刀口约0.43厘米。从原石上看,刀口痕迹十分清晰,特征与《阎良刻石》基本一致。

东汉时期,随着碑刻普及,这种刻法被用于八分碑刻的刻制。2010年成都天府广场出土的《李君碑》(133年)及碑阴,《裴君碑》(152年)及碑阴都采用了这种方法。

不同的是,汉代刻工为了表达隶书中的波势和磔笔,对刻法进行变通,采用了双勾点画轮廓和复刀的方法。这表明刻石技术正在向更精细的方向发展。

04 技术革命:从单刀到双刀

约在公元150年前后,刻石技术发生革命性变化。与汉画像石同步或稍后,发展出能精准控制石面效果并复制书丹效果的平底法和双刀法。

平底法是先用单刀切出点画外廓,再挖去轮廓内外的石头,如《乙瑛碑》(153年)。双刀法则是用刀从点画两侧斜角入石刻成,形成V形凹口。这两种新方法入石深,崩裂程度可控,字口清晰,石面具有三维视觉效果。

这一技术变革背后是刻石理念的根本转变:从注重文字实用功能,转向追求石面精美视觉效果和对书丹效果的精确复制。从此,平底法和双刀法成为标准刻石方法,一直沿用到隋唐以后。

05 《昆仑刻石》的断代关键

《昆仑刻石》的争议焦点在于其刻制技术。通过图像对比分析,可以发现其刻字方法与《阎良刻石》和《龟山楚王墓塞石》相同,都采用平口刀平入法刻制。

虽然因石质、采光等因素,视觉效果有所差异,但刀口宽度为3-4毫米的平口刀平入刻制特征是明确的。这种秦代古法与其纪年秦始皇三十七年(前210年)完全吻合。

值得深思的是:后世几乎无人见过秦代刻石原始面目。流传的《泰山刻石》《琅玡刻石》或损毁严重,或为后世重刻。平底法和双刀法的普及,使学者完全忽视了刻石技术的发展过程。后代作伪者只会使用当时先进的刻石技术,而不会模仿早已被淘汰的秦代古法。

06 重新认识秦汉刻石艺术

秦汉刻石技术的演变,反映了古人文字镌刻理念的变迁。秦人注重实用,刻石只为记事;汉代逐渐追求视觉效果;东汉中期以后,则致力于精确复制书丹效果。

这一认识对书法史研究具有重要意义。传统金石学完全依赖拓片,而拓片无法反映原始刻制技术的细节,导致对早期书法风格的误解。只有结合原石分析,才能还原历史真相。

《阎良刻石》的发现和《昆仑刻石》的研究,为我们打开了通往秦代刻石世界的大门。那些看似粗糙的凿痕,正是秦人刻石技术的真实写照,也是断代的重要依据。

刻石技术的发展,如同一部微缩的科技史,记录着古人追求工艺完美的历程。从秦代的平口刀平入法,到汉代的双勾复刀,再到东汉的平底法和双刀法,每一次技术进步都体现着人类对精美视觉效果的追求。

《昆仑刻石》的价值,不仅在于其内容,更在于其刻制技术本身。那种简单而直接的平口刀平入法,正是秦代刻石的“基因”,也是后世难以模仿的时代特征。

这项研究提醒我们:在鉴定古代石刻时,不能只关注文字内容和书法风格,更要重视刻制技术这一物质性证据。只有将形式与工艺、内容与技术相结合,才能更全面地认识历史,更准确地判断文物的时代特征。

秦人刻石密码的破译,不仅解决了一个具体的断代问题,更为我们提供了研究古代石刻的新视角和新方法。这对于未来更多石刻文物的发现与研究,无疑具有重要的启示意义。