公元10世纪,交趾(今越南北部)在唐末五代动荡中,由原中国体制内将领吴权通过军事割据和白藤江之战击败南汉军队,最终脱离中国统治走向独立,标志着该地区从中国郡县变为独立国家的开端。

在中国地图的演变史上,有一片土地的分离尤为令人扼腕——那就是今天的越南,曾经的“交趾”。这块自秦汉至隋唐被中原王朝经营了千年的土地,并非亡于外敌入侵,而是失于一场由“体制内人物”发动的割据。其主角,是一个名叫吴权的岭南牙将。

这段历史,不仅关乎领土的变更,更是一场关于权力、忠诚与野心的复杂叙事。

01 不是外敌,而是“自己人”

吴权,唐林州官宦之后,其父为当地州牧。他本人任职于安南节度使杨廷艺麾下,担任牙将一职——若类比今日,相当于一位在重要地方政权中拥有军权的核心公务人员。他食朝廷俸禄,受中央管辖,是体制的受益者和维护者。

937年,其岳父杨廷艺被杀,吴权借复仇之名率兵进入交州(今越南北部)。当中央朝廷的任命文书尚在驿道上疾驰,他已先一步占据交州要地,坐上安南都护府的交椅。

倘若他此时止步,史书或可赞其“临危受命,稳定地方”。然而,权力的诱惑常常超出忠义的边界。

02 白藤江之战:一场决定命运的“反水”

转折点发生在938年。南汉朝廷派水军沿白藤江而下,意图收复控制权。吴权这位深谙当地水文与军务的“体制内科长”,展现出了惊人的战场谋略。

他利用潮汐规律,命人在江中暗埋尖木桩。待南汉舰队因退潮搁浅,吴军顺势火攻,大破朝廷军队。

这场战役,烧毁的不仅是战船,更烧断了交趾与中原之间延续千年的行政纽带。胜利之后,吴权并未迎接朝廷使者,反而将交州官衙改为王府,自立为王,宣告了事实上的独立。

03 千年经营,毁于一旦?

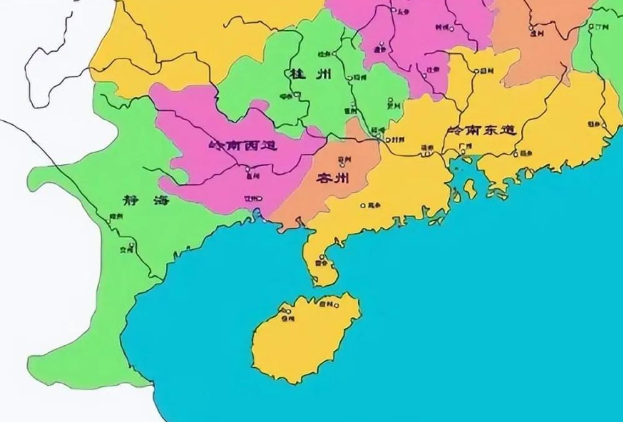

交趾并非蛮荒之地。自秦始皇设象郡,汉武帝置交趾、九真、日南三郡,至唐朝设立安南都护府,中原王朝在此进行了长达千年的深耕:

- 推行郡县制,派遣流官管理;

- 引入农耕技术,兴修水利;

- 修筑道路,加强文化教育与人口迁移。

这片土地已深度融入中华帝国的治理体系。即便在晚唐,南诏国曾一度攻陷交趾,朝廷仍能迅速集结力量收复失地。然而,吴权的行动不同于外敌入侵——它源自体制内部的权力裂痕,利用的是中央政权忙于应对中原战乱无暇南顾的时机。

04 独立并非终点,而是质变的开始

吴权的自立或初为割据,但其行为客观上捅破了中央集权的桎梏,为后续的彻底独立铺平了道路。

二十余年后的968年,曾在中原体制内担任过刺史的丁部领,凭借对中原制度的熟悉,在混战中胜出,不再满足于称王,而是正式建立“大瞿越国”,创立年号、铸造钱币、制定法典。

至此,交趾完成了从中国郡县到独立国家的质变。

后来明成祖朱棣虽曾派三十万大军短暂收复安南,重设郡县,但二十年后明宣宗一句“安南非可久居之地”,最终让这片土地彻底分离,千年疆域成了史书中的记忆。

05 历史的回响:英雄还是叛徒?

今天,当我们回望这段历史,会发现一个耐人寻味的反差:

在河内的国家历史博物馆中,吴权被尊为“民族独立先驱”,其雕像底座刻着“抗华英雄”的字样;

而在中国的古籍之中,关于他的记载却零星模糊,仿佛刻意淡化这位曾经的“自己人”所带来的疆域之痛。

这种叙述的分歧,恰恰揭示了历史书写的本质:它从来不是绝对的真相,而是基于现代民族国家立场的建构与选择。

结语:历史的裂痕,多是内在先于外在

交趾的分离,不是亡于强敌压境,而是始于内部权力的悄然变质。它提醒我们,最大的风险往往来自体系的失序与忠诚的瓦解。

历史无法假设,但这段公案留给后人的,远不止于地图上的变更。它更是一个关于治理、认同与控制的深刻教训:真正的边疆,不仅在山川河海之间,更在人心向背之处。