夏日戏水需警惕,”食脑虫”感染虽罕见但致命,科学防护是关键。

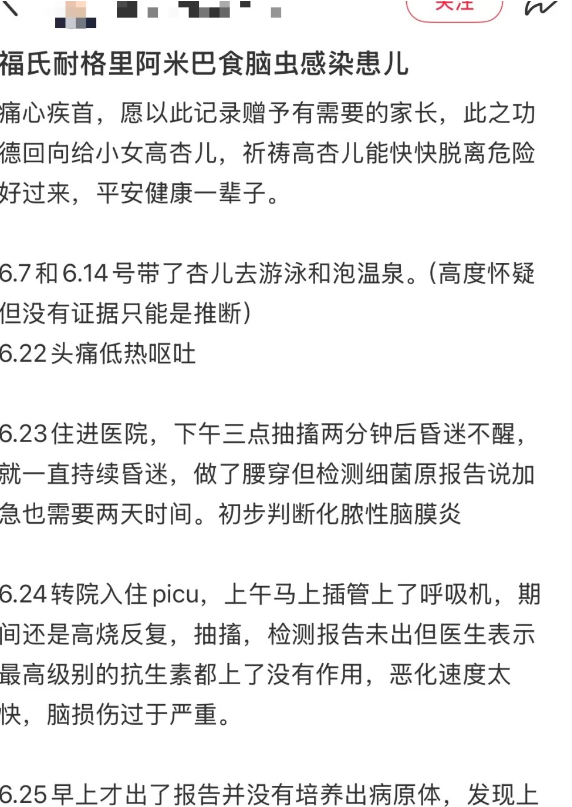

2025年6月,一则5岁女童因游泳感染”食脑虫”的消息引发社会广泛关注。这个看似遥远的医学名词,实则是潜伏在我们日常生活中的致命威胁。福氏耐格里阿米巴——这个直径仅10-25微米的单细胞生物,正成为夏季戏水时最危险的”隐形杀手”。

一、”食脑虫”的真面目:不是虫的致命入侵者

“食脑虫”并非真正意义上的虫类,而是一种自由生活的阿米巴原虫。在自然界中,它们广泛存在于温暖的淡水环境中,25-35℃的水温是其最佳繁殖温度。这种微生物具有两种形态:活动滋养体和休眠包囊。当环境适宜时,滋养体会伸出伪足移动觅食;环境恶劣时则形成包囊自我保护。

最令人恐惧的是其入侵路径。当含有阿米巴的水体通过鼻腔进入人体后,这些微生物会沿着嗅神经上行,穿过筛板进入中枢神经系统。在这个过程中,它们会分泌多种蛋白酶和磷脂酶,破坏神经组织,引发原发性阿米巴脑膜脑炎(PAM)。从感染到发病通常需要5-7天,而一旦症状出现,病情进展往往快得惊人。

二、致命的时间竞赛:98%死亡率的背后

临床数据显示,福氏耐格里阿米巴感染的死亡率高达98%。如此惊人的数字背后,是多重致命因素的叠加:

首先,这种病原体能够绕过人体免疫系统的常规防御。它们不通过血液传播,而是沿着神经通路直接入侵大脑,使得免疫系统难以及时发现和应对。当免疫系统最终反应过来时,往往已经引发”炎症风暴”,导致严重的脑水肿和颅内压升高。

其次,诊断窗口极为短暂。初期症状如发热、头痛、恶心呕吐等极易与普通感冒或病毒性脑膜炎混淆。等到出现特异性症状如嗅觉异常、行为改变时,往往已经错过最佳治疗时机。目前确诊主要依靠脑脊液检查或分子检测,这些检测在基层医院往往难以快速完成。

再者,治疗手段有限且副作用大。常用药物如两性霉素B、米替福新等要么难以通过血脑屏障,要么具有严重肾毒性。即便使用联合用药方案,也常常难以在病原体造成不可逆脑损伤前起效。

三、高危行为警示:这些场景最危险

了解高风险场景是预防的关键。以下情况最容易导致感染:

- 在未经充分消毒的温泉、水上乐园、淡水湖泊中进行潜水或跳水,特别是将头部完全没入水中时;

- 使用未经处理的自来水进行鼻腔冲洗,包括洗鼻壶、鼻腔喷雾等;

- 佩戴隐形眼镜游泳或洗澡,或使用自来水清洗隐形眼镜;

- 皮肤有伤口时接触可能被污染的泥土或水体。

值得注意的是,正规管理的海水浴场和氯消毒达标的游泳池风险极低,因为高盐度和余氯都能有效杀灭阿米巴原虫。

四、科学防护指南:守护夏日戏水安全

面对这一威胁,采取科学防护措施至关重要:

- 水上活动防护:在自然水域戏水时,建议使用专业鼻夹,避免鼻腔进水;避免在浅水区搅动底部沉积物;儿童戏水时应有成人看护,避免呛水。

- 个人卫生管理:清洗鼻腔必须使用煮沸冷却的水、无菌生理盐水或商业蒸馏水;佩戴隐形眼镜前后要彻底洗手,游泳、洗澡时必须摘除。

- 伤口防护:皮肤有破损时应使用防水敷料妥善保护,避免接触可能污染的水体。

- 症状监测:戏水后1-2周内如出现持续发热、剧烈头痛、颈部僵硬等症状,应立即就医并告知医生近期接触史。

五、医学前沿:黑暗中透出的希望之光

尽管形势严峻,医学界仍在不断探索更有效的应对方案。最新研究显示:

- 诊断技术:新型快速PCR检测可将诊断时间缩短至4小时;人工智能辅助的影像学分析有助于早期识别特征性改变。

- 治疗突破:新型药物米替福新在动物实验中显示出良好效果;靶向药物递送系统有望提高药物穿越血脑屏障的效率。

- 预防研究:实验性疫苗正在开发中;水质快速检测技术让公共场所能够更及时地发现污染。

六、公共卫生思考:从个案到系统的防护

这起悲剧事件折射出我国在罕见传染病防控方面的短板:公众认知不足、基层诊断能力有限、治疗方案缺乏标准化。建议从以下方面完善:

- 加强高危场所水质监管,特别是夏季热门戏水场所;

- 建立罕见病原体快速检测网络,提升基层医院识别能力;

- 制定标准化诊疗方案,组建专家会诊机制;

- 开展公众健康教育,提高防护意识。

在这个炎热的夏季,我们既要享受戏水的乐趣,也要保持科学的警惕。记住:预防永远胜于治疗,安全意识是最好的”防护服”。让我们用知识武装自己,远离这个看不见的水中杀手,守护孩子们的健康成长。