“娇妻文学”刺痛职场公平神经:当孕期特权遇上编制歧视,一场关于权力傲慢与制度正义的全民拷问正在撕裂现代职场伦理的遮羞布。

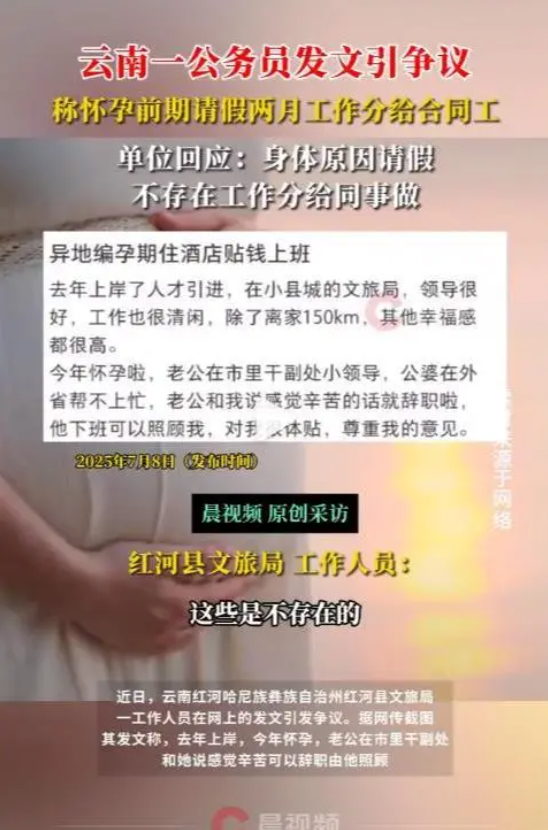

一则云南某县文旅局公务员的社交平台发文,如同投入平静湖面的巨石,激起舆论的千层浪。这位自称通过人才引进”上岸”的公务员,炫耀孕早期请假两月的”特权”,直言将工作摊派给合同制同事,更不忘强调其”副处级老公”的权势光环。这场被网友戏称为”公务员版娇妻文学”的闹剧,表面上是一个无知者的自我炫耀,深层却折射出体制内特权思维对职场公平的侵蚀与女性权益保障体系的扭曲。当孕期保护沦为某些人逃避责任的工具,当编制身份成为践踏同工同酬原则的底气,我们不得不追问:公共部门的职场伦理底线究竟何在?

一、特权叙事的结构解剖:从”凡尔赛”到权力霸凌的蜕变

与传统”娇妻文学”中单纯炫耀物质生活不同,此次事件呈现出更为复杂的权力叙事结构。发帖人构建了一个”体制内娇妻”的完美形象:人才引进的光环赋予其职业优越感,副处级丈夫提供权力背书,而孕期身份则成为规避职责的通行证。这种”三位一体”的特权认知,暴露出部分体制内人员畸形的价值观念——他们将公共职位视为私人领地,将政策保护异化为特权福利[citation:极目新闻]。更令人不安的是,其言语中透露的对合同工群体的轻蔑,赤裸裸地展现了编制壁垒造就的职场种姓制度。当她说”把工作都分给合同制同事”时,那种漫不经心的态度,恰是长期存在的体制性歧视的微观呈现。

涉事单位回应中的矛盾表述,进一步加剧了公众疑虑。文旅局声称”两人配合工作”的辩解,与当事人炫耀”工作摊派”的表述存在明显断层。这种回应要么暴露管理失察,要么涉嫌刻意包庇。而关于”副处老公”的回避性回应——”不便评价”,更强化了公众对权力干预的合理怀疑。在事业单位人事管理中,领导干部亲属任职回避制度本应杜绝此类嫌疑,但回应中的含糊其辞,反而坐实了舆论场的猜测空间[citation:极目新闻]。

二、制度空窗下的权益扭曲:孕期保护与职场公平的两难

我国《女职工劳动保护特别规定》明确,女职工产假为98天,其中产前休假不得超过15天。而该公务员孕20周即休假两月(约60天),远超法定产前假期范畴。虽然单位以”身体状况不佳”为由解释,但缺乏具体医疗证明的支撑,难以消除公众对特权休假的质疑。这种个案背后,反映出一个普遍性困境:当缺乏明确医学评估标准和监督机制时,孕期保护极易被异化为”带薪长假”的借口[citation:极目新闻]。

更深层的矛盾在于编制差异造就的”同工不同权”。公务员与合同工在孕期待遇上的天壤之别,本质是体制性歧视的恶果。调查显示,超过70%的政府编外人员曾遭遇工作强度与报酬不匹配的问题。当编制内人员可以凭借身份优势将职责转嫁给合同工时,不仅违背”同工同酬”的劳动法原则,更形成了一种制度性的职场霸凌。这种扭曲的职场生态,使得旨在保护女性的生育保障政策,反而加剧了职场性别歧视——用人单位可能更倾向于雇佣男性或规避育龄女性,尤其是编外人员群体[citation:极目新闻]。

三、权力世袭的想象共同体:”夫妻店”式利益输送的公共风险

事件中最具冲击力的细节,莫过于当事人对”副处老公”的权力炫耀。无论这一表述真实与否,其引发的舆论风暴直指公众对权力世袭的深度焦虑。在基层政治生态中,”体制内联姻”确实可能形成隐性的利益同盟。某地纪委监委2024年的报告显示,领导干部配偶在同一系统任职的情况占比达17%,其中存在利益输送风险的占3.2%。虽然多数属于正常职业分布,但当事人刻意强调配偶权力的行为,无疑触动了公众对”权力家族化”的敏感神经[citation:极目新闻]。

更值得警惕的是,这种特权思维可能形成的”破窗效应”。当个别公职人员将岗位视为私人领地,将公共服务异化为身份特权时,其示范效应会逐渐侵蚀组织文化的健康肌体。基层公务员队伍中流传的”上岸即躺平”心态,与此次事件展露的特权傲慢实为一脉相承。若不加以遏制,这种风气将从根本上消解公共部门的服务属性和公平底线。

四、危机公关的信任陷阱:从舆情处置看制度自净机制失灵

涉事单位当前的回应策略,正陷入典型的”塔西佗陷阱”。文旅局对关键问题的避重就轻——既未出示医疗证明证实请假合理性,也未调查工作分配是否违规,更回避核查”副处老公”是否存在权力干预——这种”挤牙膏”式的危机应对,非但不能平息质疑,反而加剧了舆论场的”塔西佗效应”:公众倾向于相信最坏的猜测[citation:极目新闻]。当事人迅速注销账号的行为,更被解读为”此地无银三百两”的心虚表现。

破解这一困局,需要建立阳光化的调查机制。应当由上级纪检监察部门介入,核查三个核心问题:请假审批是否合规,工作分配是否公平,人事录用是否存在利益输送。唯有通过透明操作和证据展示,才能重建公众信任。更重要的是,要借此事件推动事业单位人事管理制度改革,打破编制壁垒,建立基于岗位而非身份的管理体系,从根本上消除特权滋生的土壤。

结语:重建职场伦理的公共性本质

这场由”娇妻文学”引发的舆论风暴,最终指向一个根本命题:在公共服务领域,任何权益保障都不应异化为身份特权。孕期保护政策的初衷是维护女性尊严,而非制造新的不公;编制差异本是历史产物,不该成为职场歧视的借口。当我们批判那位炫耀特权的公务员时,实则是在呼唤一个更加公平、透明的职场环境——在这里,每位劳动者无论性别、身份,都能平等地获得尊重与保障。

公共部门的改革应当从三个维度发力:完善制度设计,建立科学的孕期评估机制;强化监督问责,杜绝权力寻租空间;推动文化重塑,培育”服务而非特权”的职业伦理。唯有如此,才能确保每一个”准妈妈”都能有尊严地享受权益,每一位合同工都能被公平对待,每一份公共权力都在阳光下运行。毕竟,在现代文明社会,特权思维不应有容身之处,公平正义才是我们共同的追求。