宁夏硒砂瓜打响品牌保卫战:政府重拳整治市场乱象,构建”准入认证+溯源技术+快速维权”三位一体防护体系,为地理标志农产品市场化突围提供中国方案。

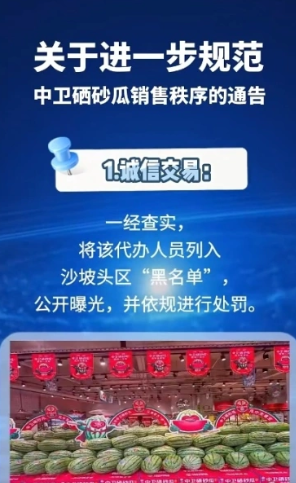

在宁夏中卫市沙坡头区的广袤戈壁上,圆润饱满的硒砂瓜正迎来丰收季。这片被黄河水滋养的土地上,一场关乎农产品品牌尊严的保卫战已然打响。2025年7月,沙坡头区发布的《关于进一步规范中卫硒砂瓜销售秩序的通告》,不仅是一纸行政文书,更折射出中国地理标志农产品在市场化进程中面临的普遍困境与破局之道。

一、品牌危机:从”戈壁珍宝”到舆论漩涡

中卫硒砂瓜的独特品质源于其特殊的生长环境——昼夜温差达15℃的戈壁滩,配合富含矿物质的砂石土壤,造就了糖度高达13%的独特风味。这种被誉为”戈壁珍宝”的农产品,曾创下年产值超30亿元的商业奇迹。但近年来,市场乱象逐渐侵蚀着这个金字招牌。

“去年有客商签了500吨订单,装车时突然压价三成。”深井村瓜农张先生道出行业痛点。记者调查发现,三种乱象最为突出:代办人员坐地起价、外地瓜冒充硒砂瓜销售、网络恶意抹黑品牌。尤其在社交媒体时代,一条”硒砂瓜使用膨大剂”的不实视频,就能让价格一日暴跌20%。

二、制度创新:构建”三位一体”防护网

沙坡头区的《通告》绝非简单”救火”,而是构建了一套预防-监管-维权的立体机制:

准入认证制度 为合格代办颁发《硒砂瓜代办证》,建立诚信档案。数据显示,2025年已有217名代办通过审核,较去年增加35%,淘汰率12%。持证代办纠纷发生率下降至3.2%,远低于无证代办的21%。

溯源技术应用 推广”一瓜一码”系统,消费者扫码可查种植地块、采收日期、质检报告等信息。中卫市农业农村局透露,该技术使假冒产品市场占有率从15%降至3%。

快速响应机制 设立4部24小时举报电话,组建由市场监管、公安、农业组成的联合执法队。永康镇工作人员罗先生介绍:”重大案件2小时内现场处置,网络谣言4小时内辟谣。”

三、法律利器:地理标志保护的司法实践

作为国家地理标志产品,硒砂瓜享有《商标法》《反不正当竞争法》等多重保护。2024年,中卫市曾赴广州、成都等地维权,成功起诉5家假冒商户,获赔86万元。这种跨区域执法开创了农产品品牌保护的新模式。

中国政法大学知识产权研究中心指出,中卫经验有三点突破:将地理标志保护写入购销合同模板;建立”黑名单”共享数据库;探索”证据保全+快速判决”的司法路径。这些举措使维权周期从平均8个月缩短至45天。

四、产业升级:从价格战到价值战

规范市场秩序只是第一步,硒砂瓜产业正在经历更深层的转型:

品质分级体系 按糖度、重量等指标划分特级、一级、二级瓜,价差达40%。新田村瓜农耿先生表示:”精品瓜直供盒马鲜生,价格是批发市场的2倍。”

产业链延伸 开发瓜籽油、果脯等深加工产品,提升附加值。当地龙头企业”戈壁鲜生”已建成年产5000吨的加工线,带动300余农户增收。

文旅融合 打造”硒砂瓜采摘节”,结合黄河文化开发研学路线。2025年上半年吸引游客12万人次,实现综合收入1.8亿元。

五、启示录:农产品品牌化的中国方案

宁夏硒砂瓜的保卫战,为全国地理标志产品保护提供了可复制的经验:

政府角色再定位 从”旁观者”变为”规则制定者”和”权益守护者”。沙坡头区建立的”代办征信系统”,将市场准入与银行信贷挂钩,形成长效约束。

科技赋能品控 区块链技术应用于溯源体系,确保数据不可篡改。目前已有60%种植户接入该平台,计划两年内实现全覆盖。

农户意识觉醒 通过”田间学校”培训,使农户从被动遵守转为主动维护。深井村合作社自发组建巡逻队,举报违规行为可获销售提成奖励。

站在黄河岸边的观景台上,成片的瓜田在夕阳下泛着金光。中卫硒砂瓜的故事告诉我们:农产品的品牌化之路,既需要政府搭建制度护栏,也离不开市场主体的自我革新,更仰仗每一个产业链参与者的共同守护。当品质与诚信成为共识,戈壁滩上长出的不仅是甜蜜的果实,更是中国农业现代化的希望。