”西夏王陵身份之谜:7号陵碑文揭秘仁宗寿陵,其余八座王陵沉默千年,见证多元文明交融与考古探索的永恒魅力。”

在贺兰山东麓的戈壁滩上,九座金字塔般的夯土建筑静静矗立了近千年。2025年7月,随着西夏陵成功列入《世界遗产名录》,这些沉默的陵墓再次成为世界瞩目的焦点。然而在这九座王陵中,仅有7号陵被确认为西夏仁宗仁孝的寿陵,其余八座依然保持着神秘的身份。这种”一明八暗”的奇特现象,不仅折射出西夏王朝的历史迷雾,更揭示了考古工作的艰辛与魅力。

7号陵的”自报家门”:一块碑额的重生

2010年,考古人员在清理7号陵碑亭遗址时,发现了上千块西夏文和汉文残碑碎片。经过长达三年的拼合、修复和考释工作,一块珍贵的西夏文碑额终于重现天日。碑额上16个西夏文篆书被破译为”大白高国护城圣德至懿皇帝寿陵志铭”,与《宋史·夏国传》中记载的仁宗谥号”圣德皇帝”完全吻合。这一发现如同穿越时空的密码,终于揭开了7号陵主人的身份之谜。

碑额采用的西夏文篆书是解开谜题的关键。这种由西夏人仿汉字创造的独特文字,在元代以后逐渐失传,直到20世纪才被学者重新破译。7号陵碑额的发现不仅确认了陵主身份,更提供了研究西夏文字、书法艺术的珍贵实物资料。碑文中”寿陵”二字尤为特殊,表明这是仁宗生前就开始修建的陵墓,反映了西夏独特的”生而建陵”的丧葬习俗。

3号陵的”帝王气象”:未被证实的猜想

在九座王陵中,3号陵以其宏大的规模和精美的建筑遗存格外引人注目。陵园占地面积达15万平方米,远超其他王陵;阙台、碑亭、月城、陵城、献殿、陵台等建筑基址保存完好;出土的琉璃瓦当、滴水等建筑构件工艺精湛。基于这些特征,学界普遍推测3号陵属于西夏开国皇帝景宗李元昊。

然而,这种推测面临三大挑战:

- 缺乏直接证据:未发现带有明确纪年或帝号的碑刻、铭文

- 年代判定困难:碳十四测年法误差范围较大,难以精确对应具体帝王

- 葬制演变模糊:早期西夏陵制尚未形成固定规制,难以通过形制判断年代

南京大学考古系教授张敏之指出:”在没有文字证据的情况下,任何关于陵主身份的断言都为时尚早。3号陵的’元昊说’更多是基于历史地位的合理推测,而非科学定论。”

身份迷雾的四大成因

为何西夏王陵的身份确认如此困难?深层原因值得探究:

历史记载的断层

1227年西夏灭亡时,蒙古军队对西夏都城兴庆府(今银川)进行了毁灭性破坏,大量典籍档案被焚毁。元朝修《宋史》《辽史》《金史》时,仅以附录形式简略记载西夏历史,导致后世对西夏帝王世系、葬制等信息知之甚少。

毁灭性的盗掘

考古发掘显示,所有西夏王陵都遭到过系统性盗掘。盗洞直达墓室中心,随葬品几乎被盗掘一空,可能带有文字信息的墓志、哀册等文物损失殆尽。这种破坏使得通过陪葬品推断陵主身份的可能性微乎其微。

独特的丧葬文化

西夏实行”秘葬”制度,帝王下葬后要”平土封之”,不立明显标志。现存高大的陵台很可能是后世增建的地面纪念建筑,而非真正的墓葬所在,这增加了判断的复杂性。

文字破译的局限

虽然西夏文已部分破译,但现存文献多为佛经,涉及帝王谥号、陵寝制度的专门词汇仍有大量未解之谜。即使发现新的碑刻,也可能因文字障碍而无法解读。

多学科探索的现代路径

面对传统考古方法的局限,当代学者正在运用多学科手段逼近真相:

遥感与地球物理勘探

通过探地雷达、电阻率成像等技术,在不发掘的情况下探查地下结构。2024年的勘测发现,2号陵地下存在复杂的排水系统,可能暗示其建造年代较晚。

建筑材料分析

对夯土中的植硅体、孢粉进行检测,可以判断建造季节和环境。5号陵夯土中发现的特殊草籽,显示其可能修建于冬季,这与史料记载的某位西夏皇帝驾崩时间吻合。

数字重建技术

利用三维建模还原陵园原始布局。对比研究发现,4号陵的轴线偏角与其他陵墓存在显著差异,可能反映了特定时期的政治或天文观念。

同位素测年法

新型的铀系测年法可将误差缩小到±10年,未来或能精确判定各陵建造时序。

身份之谜的文化价值

尽管多数王陵身份未明,但这种不确定性本身具有特殊的文化意义:

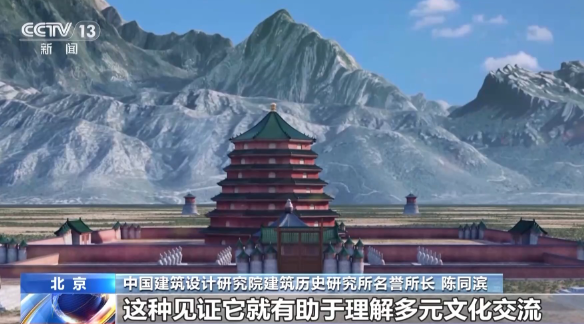

多元文明的见证

西夏陵融合了党项、汉、吐蕃、回鹘等多民族文化元素。如6号陵出土的迦陵频伽(佛教妙音鸟)瓦当,就是佛教文化与中原建筑艺术的完美结合。

历史想象的留白

未被确认的身份反而激发了公众对西夏历史的好奇。银川西夏陵景区开展的”探秘西夏”沉浸式体验项目,让游客在解谜过程中感受历史魅力。

考古伦理的启示

7号陵的成功确认提醒我们:考古不是猎奇探宝,而是需要耐心与技术的科学工作。对其余王陵的谨慎态度,正体现了对历史的尊重。

随着科技发展和考古发现,或许会有更多王陵揭开面纱。但即便永远无法确认全部陵主,西夏陵作为”东方金字塔”的壮丽与神秘,已足以让它成为人类文明史上的璀璨明珠。每一座沉默的陵墓,都是西夏王朝留给后世的密码,等待我们去继续解读。