”中国式现代化全景图:从金融赋能到生态守护,多领域协同发展彰显高质量发展韧性,勾勒出民生为本、创新驱动的时代新篇章。”

2025年盛夏的中国,正以”多点开花”的发展态势勾勒出一幅气象万千的现代化画卷。从金融支持到民生保障,从基础设施到生态保护,各领域协同共进的生动实践,诠释着中国式现代化的丰富内涵。这些看似独立的发展亮点,实则是中国特色社会主义制度优势下的系统性变革,彰显了大国发展的高度韧性。

一、金融活水滋养实体经济

中国进出口银行上半年新投放外贸领域贷款超6100亿元的亮眼数据,折射出金融支持实体经济的精准发力。其中小微外贸企业风险共担转贷款同比增长近20%,这种结构性倾斜具有双重意义:一方面通过”精准滴灌”稳住外贸”毛细血管”,保障产业链韧性;另一方面创新风险共担机制,破解小微企业融资难痼疾。中国人民大学财政金融学院教授赵锡军指出:”这种政策性金融与市场化运作的结合,形成了稳外贸的’中国方案’。”

数字货运平台的普及则展现了数字经济与实体经济融合的深度。近六成货车司机通过平台找货,意味着传统物流业已完成数字化转身。清华大学互联网产业研究院调研显示,数字货运使车辆空驶率降低27%,平均等货时间缩短4.3小时,年均为司机增收2.1万元。这种效率革命,正是产业数字化赋能实体经济的鲜活案例。

二、民生保障筑牢幸福根基

国家卫生健康委宣布中国生育支持政策体系初步建立的消息,标志着人口发展战略的重大转型。从生育保险全覆盖到普惠托育服务扩容,政策组合拳直指生育成本高、养育负担重等痛点。北京大学人口研究所预测,随着各地新增50万个托位、延长产假至358天等政策落地,2025年出生人口有望止跌回升。这种”政策温度”体现了以人民为中心的发展思想。

肉品安全倡议的发布则凸显了食品安全治理的升级。百家单位联动的”全行业守护”模式,将企业自律、协会引导、政府监管形成合力。国家市场监督管理总局实施的”阳光工厂”计划,已实现85%规模以上肉企生产过程可视化监管,食品安全抽检合格率连续五年保持在98%以上。这种社会共治格局,正是治理能力现代化的微观体现。

三、基础设施联通发展血脉

京杭大运河连续四年全线通水,书写着古老水脉的新传奇。7.88亿立方米的生态补水,不仅重现”千里舟楫”的盛景,更构建起纵贯南北的水生态廊道。水利部运河研究中心监测显示,运河全线水质Ⅲ类及以上断面占比达92%,沿岸生物多样性指数提升35%。这种古今交融的生态治理智慧,为可持续发展提供了新范式。

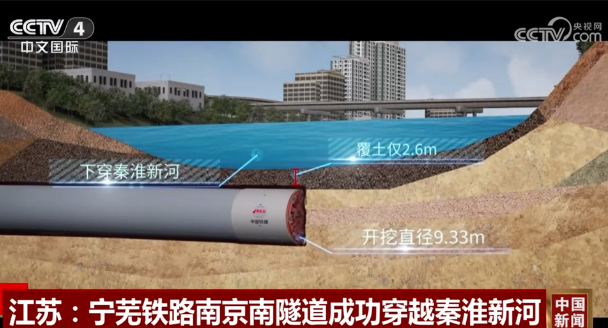

宁芜铁路南京南隧道的突破性进展,则展现了中国基建的硬核实力。2.6米超浅覆土盾构技术攻克了”河底穿针”的世界级难题,这项自主创新的工法已申请12项专利。中铁十四局工程师李政介绍:”该技术将应用于沿江高铁等国家战略工程,推动交通网络立体化发展。”基础设施的迭代升级,正加速区域经济一体化进程。

四、生态保护绘就文明底色

新疆成功救护黑鹳幼鸟的暖心故事,是生态文明建设的生动注脚。作为全球濒危物种,黑鹳种群在中国的稳定增长(2025年观测数量较2020年增加18%),印证了保护体系的成效。国家林草局实施的”濒危物种拯救工程”,已建立89个野生动物救护繁育基地,形成覆盖95%重点物种的保护网络。这种对自然生命的敬畏,丈量着文明的高度。

甘家湖保护区的巡护体系更具示范意义。通过”无人机+红外相机+生态管护员”的立体监测,保护区实现违法行为发生率下降76%,梭梭林覆盖率提升至41%。这种”科技+传统”的保护模式,正在三江源、东北虎豹国家公园等推广,构建起生物多样性保护的”中国屏障”。

五、系统思维下的现代化之路

这些看似独立的发展亮点,实则是中国式现代化系统性推进的必然结果。国务院发展研究中心研究员张立群分析:”‘多点开花’背后是’全国一盘棋’的战略统筹,各领域协同并进形成发展合力。”这种系统思维体现在三个维度:

目标协同:金融政策锚定实体经济,基建工程服务区域协调,生态保护助力绿色发展,形成目标一致的”政策矩阵”;

资源整合:政府引导、市场发力、社会参与的多方联动,激活了全要素生产率;

创新驱动:从数字货运到盾构技术,创新成为跨越发展的通用语言。

站在”十四五”规划中局之年的关键节点,中国正以这种多维均衡的发展实践,重新定义现代化的内涵——不仅是经济指标的跃升,更是经济、社会、生态、文化的全面进步;不仅是发展速度的追赶,更是发展质量、公平与可持续的有机统一。这幅气象万千的新图景,既延续着”民惟邦本”的古老智慧,又闪耀着”人与自然和谐共生”的时代光芒,为人类现代化进程提供了新的可能性。