医学生万米高空救人引发”资质之辩”,这场关于善意救助与专业资质的伦理博弈,折射出社会急救体系建设的深层困境与制度破局可能。

2025年7月19日,武汉飞往新疆的航班上,武汉大学基础医学院大二学生孙毅杰面对突发急病的乘客,做出了一个看似简单却引发巨大争议的选择——挺身而出实施救助。这场发生在万米高空的急救事件,犹如一面多棱镜,折射出中国社会在见义勇为、医疗资质、急救普及等领域的复杂认知光谱。当”该不该救”成为公共议题,我们有必要超越个案本身,审视其背后的伦理困境与制度启示。

一、资质之辩:法律空白与专业敬畏的拉锯

孙毅杰遭遇的核心争议在于”无证行医”的边界认定。根据《执业医师法》,未取得医师资格者不得开展医疗诊疗活动,但《民法典》第184条明确:”因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任”。这种法律条款的”矛盾性”恰恰反映了现代社会的两难——既要保护专业医疗体系的严肃性,又要鼓励公众在紧急情况下施以援手。

医学伦理专家指出,航空急救具有特殊性:封闭空间、医疗资源匮乏、专业救援延迟。国际航空医学协会数据显示,航班医疗事件中78%由非医护人员参与处置。孙毅杰进行的血压测量、血氧监测等基础操作,属于《民用航空卫生工作规则》定义的”必要急救措施”,与其医学见习经历相匹配。这种”有限救助”不同于地面医疗行为,更接近”善意撒玛利亚人”(Good Samaritan)的伦理定位。

二、网络暴力的生成机制:专业主义异化的社会代价

事件发酵后,”临床知识匮乏””无证行医”等指责形成舆论漩涡。这种网络暴力背后,是专业主义被异化为社会冷漠的典型案例。法国社会学家布迪厄曾指出,专业资质本应是保障质量的手段,却常被异化为排斥他人的壁垒。在医疗领域,这种异化尤为危险——它可能使公众在紧急情况下因惧怕”越界”而见死不救。

值得玩味的是,批评者多来自非医疗群体。某医疗自媒体发起的调查显示,87%的执业医师支持孙毅杰的行为,而质疑声主要来自非专业人士。这种”外行审判内行”的现象,暴露出公众医疗认知的错位。正如中国医师协会的声明所言:”在生命危急时刻,比证书更重要的是专业判断与人文关怀。”

三、奖励的隐喻:社会激励系统的价值导向

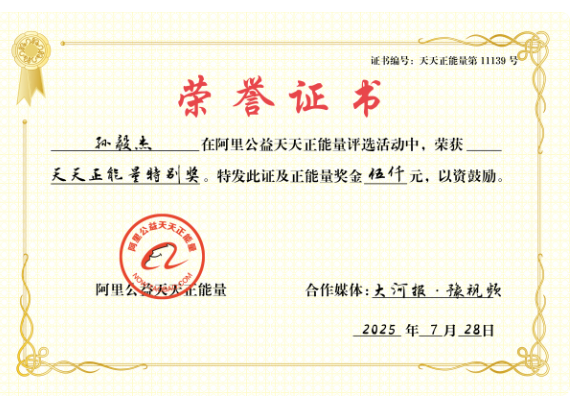

阿里巴巴天天正能量授予孙毅杰特别奖,这一举动具有深远的社会心理学意义。5000元奖金不仅是物质奖励,更是对”敢救”精神的制度性背书。美国心理学家班杜拉的”社会学习理论”指出,公众行为往往通过观察他人行为的后果来学习。对善举的公开表彰,能有效破除”救人反被讹”的社会焦虑。

孙毅杰计划捐赠部分奖金用于急救培训的承诺,更形成了道德行为的正向循环。这种”善的传递”模式,在挪威等北欧国家已有成熟实践——该国通过”急救英雄奖”获得者担任培训大使,使全民急救培训率提升至89%。中国红十字会数据显示,目前我国急救技能普及率仅为1.5%,孙毅杰的捐赠意向或许能推动改变。

四、航空急救的全球镜鉴:制度补位的迫切需求

事件暴露了我国航空急救体系的短板。比较研究发现,美国联邦航空条例要求航班配备自动体外除颤器(AED)及急救药品,机组人员每年接受8小时医疗培训;欧盟航空安全局规定航班必须建立远程医疗指导系统。而我国民航现行《应急医疗设备配备标准》仅要求基础急救箱,且无强制培训要求。

孙毅杰遭遇的质疑,某种程度上源于公众对航空急救的特殊性认知不足。国际航空运输协会统计显示,航班医疗事件中15%可能危及生命,但96%的乘客不了解机载医疗设备位置。这提示我们:完善机上急救制度与普及航空急救知识同样紧迫。

五、生命至上的伦理重建:从”能不能救”到”敢不敢救”

孙毅杰事件最终指向一个根本问题:当专业救援不可及时,社会应如何定义”负责任”的救助行为?约翰·霍普金斯大学提出的”合理救助者”(Reasonable Responder)原则或许提供了解答——只要救助者具备基础知识、采取合理措施、出于善意,其行为就应受法律保护与社会尊重。

在给孙毅杰的颁奖词中,”会救、敢救、有人救”的愿景意味深长。要实现这一目标,需要三管齐下:法律上明确”善意救助”豁免细则,教育上将急救培训纳入国民教育体系,文化上构建尊重尝试、宽容失败的社会氛围。正如那位被救乘客的朴素感言:”在云端孤立无援时,伸来的援手就是天使的翅膀——谁会在意天使有没有执照呢?”

这场万米高空的急救风波,终将随着舆论热度的消退而淡出公众视野。但它留下的思考不应消失:一个成熟的社会,既需要专业的医疗体系守护健康,也需要破除专业壁垒的生命关怀。当每个普通人都能在紧急时刻自信地说出”我能帮忙”,才是对”健康中国”最生动的诠释。孙毅杰的选择告诉我们,在生命面前,勇气与善意永远是最珍贵的行医资格证。