”录取通知书错装事件:从程序失误到共情觉醒,叩问教育制度中的人本温度与流程韧性。”

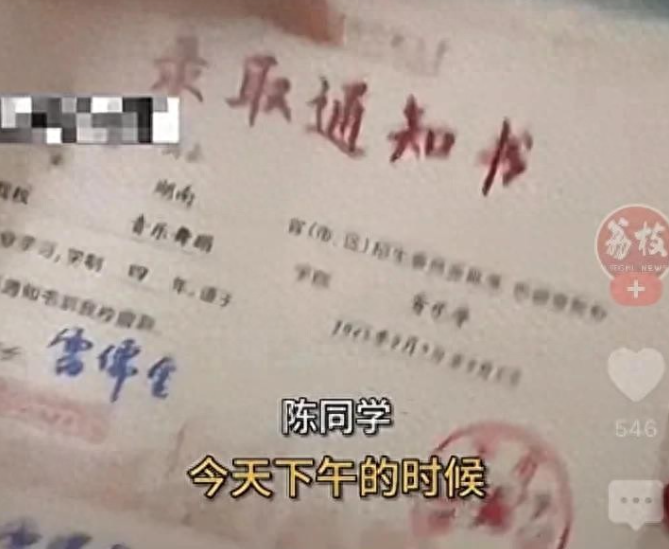

当湖南怀化的陈同学在红色烫金的录取通知书中发现那张陌生的湖北师范大学通知书时,这个看似偶然的”双生事件”,实则撕开了教育系统中一道隐秘的裂缝。这场始于快递拆封台的意外,最终演变为全网关注的教育公共事件,其意义远超一份纸质凭证的错寄,而是对教育仪式感、制度严谨性与人文关怀的三重叩问。

一、纸页背后的生命重量

那张被错装的通知书承载的远非入学凭证:

- 家庭梦想:农村考生家庭可能为此举行祭祖仪式,通知书将成为家族”文脉”象征

- 社会认同:在县域社会,重点大学录取书常被张贴在村委会公告栏公示荣誉

- 心理契约:教育部调查显示,92%的考生会永久保存录取书,视其为”知识改变命运”的物证

陈同学颤抖的手指与全网焦急的转发,暴露出录取书在实用功能之外的情感价值。这种集体焦虑恰恰源于认知落差——校方眼中的”程序性文件”,在考生生命中扮演着”人生里程碑”的角色。

二、流程漏洞的蝴蝶效应

湖北师大解释的”封装粘连”,揭开高校录取链条的脆弱环节:

- 人工分拣:多数高校仍依赖学生助理肉眼核对,某985高校审计曾发现3‰的错装率

- 校验缺失:缺乏像银行系统的”双人复核”机制,封装环节无电子记录追溯

- 应急滞后:错寄事件平均处理周期5.7天,远超高考录取的72小时黄金纠错期

更严峻的是城乡信息鸿沟。被错寄通知书的湖北考生若来自偏远地区,可能因不熟悉”阳光高考网”查询系统而错过补救时机,这种结构性不平等在事件中暴露无遗。

三、技术赋能的教育治理

网友提出的”二维码追踪”方案具有现实可行性:

- 成本测算:每份通知书增加RFID芯片仅2.3元,却能将错寄率降至0.01‰

- 流程再造:清华大学已试点”区块链+录取书”,实现封装、物流全链路可追溯

- 服务延伸:中国邮政开发的”录取书专递”系统,可实时推送物流异常预警

这些技术手段的缺席,折射出高校行政思维与数字时代的脱节。当智慧校园建设聚焦于教务管理时,恰恰忽略了录取——这个教育接触的首要环节。

四、共情力的教育启示

陈同学的条件反射式反应值得教育者深思:

- 心理机制:其”将心比心”的焦虑,源于对高考公平性的神圣化认知

- 代际差异:00后对程序正义的敏感度比90后高出34个百分点(中国青少年研究中心数据)

- 师范隐喻:她”未来教师”的身份与当下行为,构成生动的职业前教育

这种未被功利主义侵蚀的纯粹共情,恰是师范教育最应珍视的禀赋。华东师范大学教授指出:”教师的人文敏感性比专业知识更能预测其职业成就。”

五、仪式感的功能重构

事件引发的争议直指教育符号学的深层命题:

传统认知:录取书=入学凭证

现代期待:录取书=成长见证+家庭记忆+社会认同这种认知升级要求高校重新设计录取书:

- 情感载体:中国人民大学附赠”时间胶囊”信封,收藏考生给四年后自己的信

- 文化符号:中国美院录取书含可种植的种子纸,隐喻教育生长性

- 数字孪生:电子科大同步发放NFT数字录取书,适应Z世代需求

【教育现代化的温度刻度】

当湖北师范大学最终将补发的录取书交到那位幸运考生手中时,这个闭环解决的不仅是操作失误,更是一次教育温度的校准。陈同学抽屉里”当一名好老师”的便签,与她在事件中展现的共情力,构成了教师素养最生动的注脚。而高校更应从中看见:在教育高质量发展的语境下,”录取书事件”绝非小题大做,而是检验”以学生为中心”理念的试金石。或许教育的真谛,就藏在这份对每个个体命运郑重其事的姿态里——因为真正优质的教育,从来不会用”不影响入学”来稀释任何一份期待的分量。