防蚊产品科学指南:从物理屏障到化学防护,针对不同人群需求解析成分差异与使用禁忌,构建蚊媒疾病全方位防御体系。

一、基孔肯雅热威胁下的防蚊新认知

2025年夏季,随着基孔肯雅热等蚊媒传染病在多地的出现,防蚊工作从日常保健升级为公共卫生安全的重要环节。世界卫生组织最新数据显示,全球每年因蚊虫叮咬导致的疾病感染病例超过7亿,死亡人数近百万。面对这一健康威胁,科学选择防蚊产品成为每个家庭的必修课。然而,市场上琳琅满目的防蚊灭蚊产品令人眼花缭乱,如何在效果与安全之间取得平衡,需要建立系统性的认知框架。

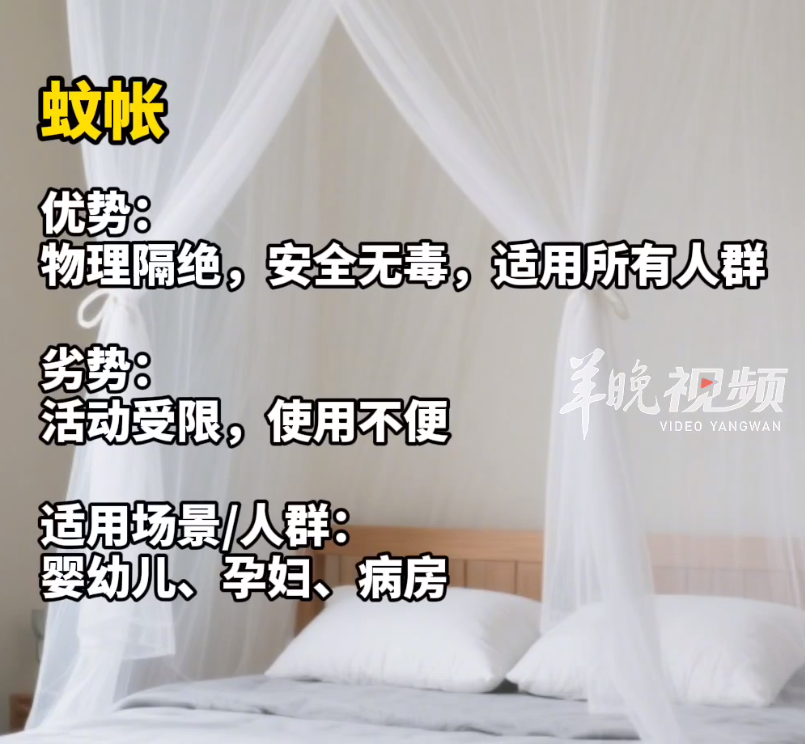

二、物理防蚊:安全防护的第一道防线

物理防蚊作为最基础也是最安全的防护方式,特别适合敏感人群和居家环境。蚊帐作为人类最古老的防蚊工具,其防护效率可达95%以上,现代改良版蚊帐经过菊酯类药剂处理,防护效果更持久。防蚊纱窗的安装需注意网眼密度应达到60目以上,才能有效阻挡蚊虫入侵。灭蚊灯的选择则需关注波长,研究表明395-400nm的紫外光对蚊虫最具吸引力,配合风扇物理捕杀,避免使用电击式产品产生有害臭氧。

值得注意的是,物理防蚊工具的组合使用能显著提升防护效果。例如,蚊帐+纱窗+电蚊拍的三重防护,可将居家蚊虫接触率降低至3%以下。但物理方法的局限性在于无法满足户外活动的防护需求,这就要考虑化学防蚊产品的合理使用。

三、化学防蚊:成分与剂型的科学选择

化学防蚊产品的核心在于活性成分的选择与配比。目前市售产品主要依赖四类成分:

- 避蚊胺(DEET):黄金标准成分,30%浓度可提供8小时防护,但儿童使用浓度不宜超过10%

- 驱蚊酯(IR3535):温和型成分,适合儿童,但防护时长仅4-6小时

- 派卡瑞丁:新型合成成分,无油腻感,20%浓度防护效果与DEET相当

- 天然植物精油:如柠檬桉油、香茅油等,安全性高但防护时间短(1-2小时)

剂型选择同样关键。电热液体蚊香通过恒温挥发,有效成分释放稳定,室内使用安全性高;电热片蚊香避免了明火隐患;而传统盘式蚊香产生的PM2.5是室内空气的50倍,不适合密闭空间长期使用。最新研究显示,0.8%氯氟醚菊酯浓度的电热液体蚊香,既能保证灭蚊效果,又将对人体的刺激降到最低。

四、特殊人群的防蚊策略

不同人群的生理特点决定了防蚊方案的差异性:

- 婴幼儿:6个月以下仅推荐物理防蚊;6个月-2岁可使用含10%以下IR3535的产品

- 孕妇:首选蚊帐等物理方式,必须使用化学产品时选择派卡瑞丁类

- 呼吸道敏感者:避免使用烟雾型产品,推荐电热液体蚊香或防蚊贴片

- 户外工作者:25%-30%DEET喷雾配合防蚊服装,形成双重防护

特别需要警惕的是,驱蚊手环等局部防护产品,其有效防护范围通常不超过30cm,不能作为主要防护手段。美国环保署实验证实,佩戴驱蚊手环的受试者,四肢暴露部位的叮咬率仍高达60%。

五、使用误区与安全准则

防蚊产品的常见使用误区包括:

- 多种产品同时使用导致成分过量

- 喷雾直接对着皮肤近距离喷洒

- 蚊香放置在床头导致长时间吸入

- 忽视产品保质期,使用失效药剂

科学使用应遵循”四不原则”:不在密闭空间大量使用、不混合使用不同产品、不直接喷洒于面部、不在就寝时持续使用。特别提醒,电蚊拍与杀虫喷雾的联合使用存在爆燃风险,日本消费者厅曾记录多起因此引发的火灾事故。

六、环境治理:防蚊的根本之道

任何防蚊产品都只是辅助手段,清除孳生地才是治本之策。家庭防蚊应采取”内外结合”的策略:

- 每周检查并清理室内外积水容器

- 庭院水景中饲养食蚊鱼

- 绿化植物定期修剪,避免形成潮湿荫蔽环境

- 垃圾密封存放,避免有机质堆积

新加坡的”全民防蚊计划”证明,环境治理配合科学防护,可将蚊媒传染病发病率降低76%。这提醒我们,防蚊不仅是选择产品的技术问题,更是建立健康生活方式的系统工程。在公共卫生安全与个人健康防护的双重需求下,科学认知、合理选择、正确使用,才能构筑起抵御蚊媒威胁的坚固防线。