广州白云山体滑坡致2死7伤:暴雨下的城市地质安全之殇,暴露人为改造隐患与监管漏洞,为快速城市化敲响生命至上的警钟。

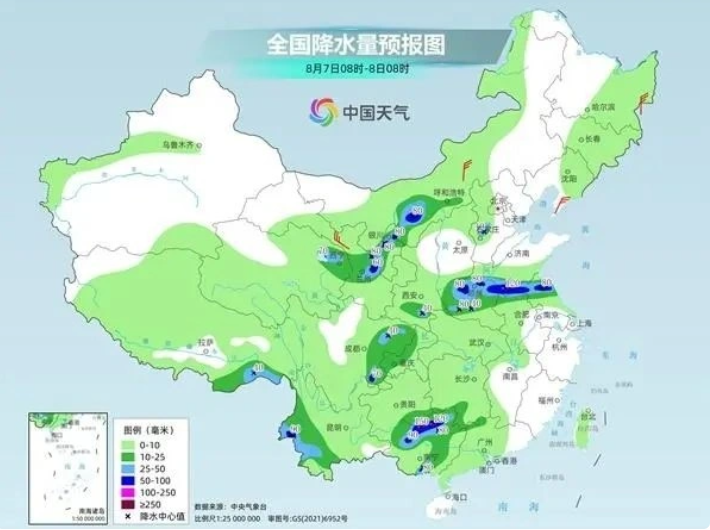

2025年8月7日,中国天气版图上出现了一道奇特的分界线——北方多地迎来新一轮降雨过程,久旱的陕西、河南、山东等地终于盼来”解渴雨”;而与此同时,江南、华南地区却深陷持续高温闷热的”桑拿天”。这种”北雨南热”的极端天气现象,不仅是短期气象波动的结果,更是气候变化背景下中国区域气候模式转变的重要信号。从农业灌溉到城市用电,从地质灾害到健康风险,这场南北迥异的天气大戏正在深刻影响着半个中国的社会经济生活。

北方旱区的”及时雨”与隐患

在经历长达月余的干旱后,北方农业区终于迎来转机。中央气象台预报显示,8月7日至10日,西北地区东部、华北、黄淮等地将先后出现中到大雨,其中河南东部、安徽北部等地局部可达大暴雨级别。对河南周口等地的农民而言,这场降雨堪称”黄金雨”——当地玉米正处于抽雄关键期,干旱已导致30%农田出现减产迹象。农业专家测算,适时降雨可使秋粮单产提升15%-20%。

但这场期盼已久的降水也暗藏危机。河南省应急管理厅发布的数据显示,由于前期持续干旱,豫西、豫南地区土壤渗透率下降40%,突降暴雨极易引发”旱涝急转”现象。2024年同期,郑州就曾因类似天气导致城市内涝,直接经济损失达3.7亿元。此次气象部门特别预警:虽然累计雨量普遍在50-80毫米,但豫东局部地区1小时最大雨强可能超过70毫米,这种短时强降水对硬化率高的城市尤为危险。

南方”桑拿天”的生理挑战

当北方在雨中喘息时,南方正经历今夏最强高温过程。副热带高压牢牢掌控江南、华南地区,福州未来一周将持续38℃以上高温,配合平均75%的相对湿度,体感温度频频突破45℃。这种高温高湿的”桑拿天”对人体构成多重威胁:

- 生理层面:广州医科大学附属第一医院急诊数据显示,热射病患者近日增加200%,其中户外工作者占比达67%。更隐蔽的是”隐性脱水”现象——许多空调环境下办公的白领因饮水不足,出现血液黏稠度升高,诱发心脑血管意外。

- 经济层面:深圳电网负荷连续三日创历史新高,其中降温用电占比61%。某外卖平台数据显示,午后3点订单中冷饮占比从平日的35%飙升至58%,折射出高温经济效应。

- 社会层面:厦门市教育局紧急通知推迟开学军训时间;东莞多家工厂调整作业时段以避免午间高温;这些应对措施背后是生产力成本的显著上升。

气象学家指出,这种持续湿热天气与西北太平洋副热带高压异常偏强有关。2025年8月,该高压脊线位置较常年偏南约2-3个纬度,导致冷空气难以渗透南下,形成稳定的”蒸笼”效应。更值得警惕的是,近十年数据显示,华南地区夏季平均高温日数已从2015年的15.2天增至2025年的23.7天,湿热天气正在成为新常态。

地质灾害的”延时炸弹”

尽管华南强降雨进入收尾阶段,但其遗留的地质灾害风险仍在发酵。广西自然资源厅发布的预警显示,梧州、贺州等地滑坡风险指数仍处于高位。这种”雨后滑坡”现象源于特殊的地质结构——风化花岗岩地区在暴雨渗透后,通常需要48-72小时才会发生失稳滑动。2023年广东梅州曾出现降雨结束36小时后突发山体滑坡的案例,造成重大伤亡。

与此形成对比的是北方黄土地带的”降雨即灾”模式。陕西延安的监测表明,黄土边坡在持续干旱后遭遇暴雨时,崩塌响应时间可能缩短至2小时内。这种差异对防灾提出了不同要求:南方需延长预警监测时段,北方则要强化短临预警能力。中国地质大学(武汉)团队研发的”双模预警系统”,正尝试通过土壤含水量实时监测与机器学习预测,来解决这一难题。

城市应对的”南北差异”

面对截然不同的天气挑战,南北城市展现出差异化的应对策略:

北方城市普遍启动”海绵城市”应急机制。济南市排水服务中心首次启用”暴雨模式”,将雨水管网腾空度从常规的30%提升至50%,并预置300台应急抽水泵。这种主动防御策略源于2022年郑州”7·20″特大暴雨的教训。

南方城市则深耕”热适应”体系建设。广州市的”高温地图”2.0版,通过物联网终端实时追踪2000个社区的温湿度差异,精准调度降温资源。佛山市的”清凉驿站”网络已覆盖85%的户外劳动者密集区,提供避暑、饮水、急救等一站式服务。

这种差异化应对背后,是气候变化倒逼的城市治理升级。北京大学环境科学与工程学院的研究表明,中国城市气候适应能力指数在2020-2025年间平均提升27%,但南北差距仍达15个百分点,反映出不同气候风险下的治理重心分化。

气候变化的区域答卷

“北雨南热”的天气格局,恰是全球气候变化区域响应的微观样本。国家气候中心的分析指出,中国正呈现”南涝北旱”向”北涝南旱”转变的趋势性特征。1981-2010年与2011-2025年两个时段的对比显示,华北雨季降水量增加12%,而华南前汛期降水减少8%。这种降水格局的重构,对农业布局、水资源管理、灾害防御等带来系统性挑战。

更深远的影响在于人体舒适度的区域性变迁。上海气象局的”体感温度指数”研究显示,在相同气温下,2020-2025年间由于湿度上升,夏季闷热感较1990年代增强20%。这种变化正在重塑人口流动偏好——某房产平台数据显示,昆明、贵阳等”气候舒适型城市”的异地购房率五年增长140%,部分源于南方湿热地区居民的避暑需求。

当北方在久旱逢甘霖的喜悦中警惕涝灾,当南方在持续蒸烤中艰难适应,2025年夏季这场天气大戏终将落幕。但它留下的思考远未结束——在气候变化日益明显的今天,如何构建更具弹性的区域应对体系?如何平衡短期应急与长期适应?这些问题,或许比天气本身更值得持续关注。因为明天的极端天气,可能就会改写今天建立的应对规则。