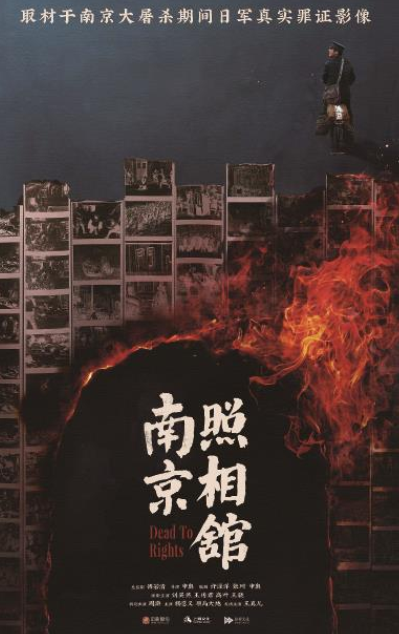

《南京照相馆》以照相馆为历史棱镜,用底片显影民族记忆:在血色1937年的南京,一群普通人以生命守护屠杀铁证,让历史的真相永不褪色,铸就跨越时空的精神丰碑。

快门下的历史证言

《南京照相馆》的暗房场景里,显影液中的画面逐渐浮现——这不是普通的家庭合影,而是记录日军暴行的铁证。导演申奥用这种极具象征性的影像语言,将1937年南京城的血色记忆重新显影于当代观众面前。不同于传统战争题材的宏大叙事,影片通过吉祥照相馆这一微观空间,让历史变得可触可感:老式相机快门声与城外枪声的混响,显影药水气味与血腥味的交织,相纸上逐渐显现的屠杀画面与幸存者颤抖双手的特写,共同构成了一幅令人窒息的战争图景。这种以摄影工艺隐喻历史记忆的艺术处理,让观众仿佛亲历了那段被刻意遮蔽的真相发掘过程。

底片作为多重隐喻的载体

在《南京照相馆》中,相片被赋予了三重历史使命。首先是作为”记忆容器”,照相馆墙上那些战前南京市民的笑脸,保存着这座城市的烟火气息;其次是作为”暴力工具”,日军摄影师用相机记录屠杀过程,将艺术媒介异化为杀人机器的帮凶;最重要的是作为”历史铁证”,那些被冒死保存的底片,成为戳穿”南京大屠杀虚构论”最有力的武器。影片中有一个震撼人心的细节:当照相馆学徒阿昌将罪证底片藏入相框夹层时,镜头特写显示底片上记录的正是后来闻名世界的”百人斩”照片原型。这种虚实相间的叙事策略,让艺术创作与历史档案产生了互文性对话。

小人物觉醒的精神图谱

影片对群像的塑造展现了民族觉醒的复杂历程。邮差阿昌从贪生怕死到主动赴死的转变,并非简单的英雄主义渲染,而是通过一系列心理挣扎完成的可信蜕变——当他发现日军照片中竟有自己的邻居时,那种”从旁观者到受害者”的身份认知转变,成为推动其行动的关键节点。同样动人的是跑龙套演员毓秀的弧光,这个战前只关心旗袍是否合身的女子,最终选择用表演才能欺骗日军,以生命为代价传递底片。这些普通人的选择证明:民族气节并非天生,而是在面对暴行时必然的精神反抗。影片通过细腻刻画”怯懦-犹豫-觉醒-抗争”的心理过程,打破了抗战叙事中常见的扁平化英雄形象。

侵略者伪善的祛魅书写

日本随军摄影师伊藤的形象塑造,体现了影片对军国主义批判的深度。这个会喂食流浪狗、称中国人为”朋友”的”文明人”,在发现底片被调包后瞬间暴露出施虐本性。导演用对比鲜明的镜头语言揭穿这种伪善:伊藤办公室墙上挂着日本风景照,抽屉里却藏着屠杀纪念照;他给阿昌递烟时的亲切笑容,与下令处决平民时的冷酷形成魔鬼般的反差。这种刻画超越了简单的妖魔化,直指军国主义最可怕的特质——它能让普通人系统性地丧失人性,将暴行合理化甚至艺术化。影片中伊藤为屠杀照片精心设计构图的情节,令人毛骨悚然地展示了暴力如何被美学包装。

历史与当下的镜像对话

《南京照相馆》的现代段落处理堪称神来之笔。当镜头从1937年的底片缓缓移至今日南京的城市天际线时,新街口的霓虹与秦淮河的画舫,恰是对先烈牺牲最有力的回应。这种时空并置产生了惊人的情感冲击:我们今日随手拍摄的繁华盛景,正是当年照相馆里那群普通人用生命换来的未来。在中山陵樱花如雪的镜头里,在南京眼步行桥的璀璨灯火中,影片完成了历史创伤与和平发展的和解性对话。这种处理既避免了仇恨的延续,又坚守了记忆的传承,体现出现代中国对战争记忆的成熟态度。

集体记忆的当代建构

《南京照相馆》的公映恰逢南京大屠杀历史记忆面临新挑战的时期。在全球记忆竞争日益激烈的背景下,影片提供了一种记忆建构的新范式:它不依赖血腥场景的感官刺激,而是通过艺术真实抵达历史真实;不满足于受害者的悲情控诉,而是展现普通中国人的精神尊严;不停留于历史伤痛的反复言说,而是寻求创伤记忆的创造性转化。当片尾”铭记历史,吾辈自强”的字幕浮现时,观众感受到的不是沉重的历史包袱,而是面向未来的责任担当。这部作品证明,真正的历史记忆不应是博物馆里的标本,而应是流动在民族血脉中的精神基因。

在数字时代影像泛滥的今天,《南京照相馆》提醒着我们:有些照片不该被遗忘在历史暗房的角落,有些记忆必须像定影液中的画面一样永久留存。这部作品不仅是对1937年那场灾难的艺术回应,更是对”如何记忆历史”这一命题的深刻思考。当片中的底片最终穿越战火得以保存时,我们看到的不仅是一段历史的定格,更是一个民族在至暗时刻依然坚守的记忆尊严。