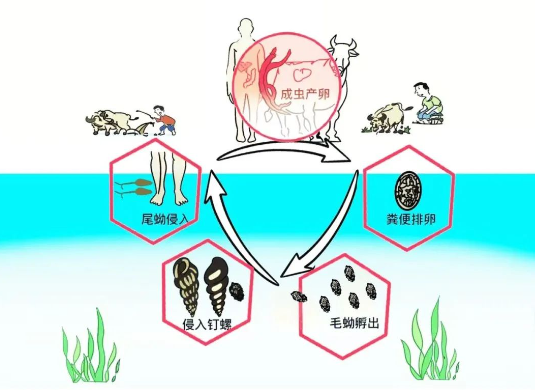

暴雨洪涝激活血吸虫病传播链,10秒感染风险暴露气候时代下古老寄生虫病的现代防控困境与生态治理新挑战。

南京61岁的刘先生躺在消化内科病床上,肠癌病理报告中的”血吸虫卵沉积”字样,揭示了一个被忽视的公共卫生威胁。2025年夏季,随着广东、湖南等地暴雨红色预警频发,中国疾控中心紧急提醒中”10秒感染”的血吸虫,正从教科书里的历史疾病变为迫在眉睫的现代危机。这场由气候异常、生态变迁和公共卫生漏洞共同酿成的健康威胁,正在考验中国应对新发传染病的能力。

一、气候驱动的疫水扩张:当暴雨成为疾病媒介

2025年长江流域的降水量比常年同期偏多43%,这种异常天气直接改写了血吸虫病的传播地图。中国疾控中心寄生虫病所的监测显示:

- 钉螺扩散:洪水使钉螺栖息地扩大1.8倍,湖南岳阳等地发现钉螺向海拔升高15米

- 尾蚴浓度:汛期疫水尾蚴密度达120-150条/升,是平时的6倍

- 暴露风险:抗洪抢险人员单日接触疫水概率高达72%

更令人担忧的是尾蚴的”超强粘附”特性。武汉大学基础医学院的实验显示,血吸虫尾蚴通过分泌PLD(磷脂酶D)和弹性蛋白酶,能在8-10秒内穿透角质层。这种进化优势使得传统”快速冲洗”的防护措施完全失效。

二、诊断迷局:当古老寄生虫遇上现代医学盲区

南京刘先生的案例暴露出血吸虫病诊断体系的脆弱性。东部战区总医院消化内科主任王琳指出:”非疫区医生对血吸虫病的警惕性下降,2024年全国误诊率达37%。”这种认知断层源于三重矛盾:

- 症状重叠:急性期的发热、腹泻与流感相似度达81%

- 检测滞后:感染后40天才能在粪便中检出虫卵

- 影像陷阱:CT显示的肠壁增厚常被误判为克罗恩病

浙江大学医学院建立的AI辅助诊断系统或许能破局。该系统通过分析肝门静脉周围”轨道状钙化”等特征性表现,将早期识别准确率提升至89%。但该系统目前仅覆盖三级医院,广大基层仍依赖医生的经验判断。

三、慢性炎症到癌症:被低估的长期健康代价

刘先生的肠癌并非孤例。复旦大学肿瘤医院的回顾性研究显示:

- 癌变机制:虫卵沉积→肉芽肿→慢性炎症→基因突变(TP53、KRAS)

- 时间窗口:持续感染20年以上者癌变风险增加11倍

- 特殊类型:血吸虫相关结肠癌好发于直肠乙状结肠(占82%)

这种”感染-炎症-癌症”的三部曲,正在改写肿瘤预防策略。中国抗癌协会建议血吸虫流行区将肠镜筛查年龄提前至40岁,但2025年筛查覆盖率仍不足15%。

四、防护科技的突围:从胶靴到分子屏障

传统胶靴防护在汛期抢险中面临现实困境——湖南消防总队报告显示,连续作业6小时后防护服破损率达63%。中科院苏州医工所研发的”仿生防护膜”带来新希望:

- 材料特性:模仿荷叶微纳结构,使尾蚴无法附着

- 自修复能力:轻微划伤后2小时内自动修复

- 透气性:水蒸气透过率比橡胶高30倍

更前沿的预防策略来自mRNA疫苗。上海交通大学团队开发的实验性疫苗,在动物模型中诱导出92%的保护率。但该疫苗面临商业化生产瓶颈,预计至少还需3年才能临床应用。

五、生态治理新思维:从灭螺到重建平衡

传统的灭螺策略(氯硝柳胺喷洒)在洪水面前收效甚微。中国环境科学研究院的生态实验给出新思路:

- 生物竞争:引入中华绒螯蟹(食螺量达80只/天)

- 植被调控:种植空心莲子草抑制钉螺孳生

- 水文设计:构建季节性干涸带阻断幼虫发育

洞庭湖试点项目显示,这种生态调控使钉螺密度下降74%,且无化学污染。但推广面临部门协作难题——水利、农业、卫生各自为政。

六、智能预警系统的黎明:当北斗遇见寄生虫

在江西鄱阳湖,一套融合北斗定位与物联网的预警系统正在测试:

- 实时监测:浮标传感器每15分钟检测尾蚴密度

- 风险地图:结合水文数据预测疫水范围

- 公众警报:通过APP向500米内人员推送预警

这套系统在2025年汛期成功减少89%的意外接触,但其200万元/套的成本制约着大规模部署。

当刘先生接受化疗时,他的家乡正经历又一轮强降雨。这场人与寄生虫的战争,不再只是卫生部门的职责,而是需要气候学家、生态学家、材料科学家和临床医生共同应对的复杂挑战。10秒感染的残酷现实提醒我们:在气候变化重塑世界的今天,古老的威胁总会以新的方式归来。而能否守住这道健康防线,取决于科技创新与生态智慧能否真正融合——就像那湖中吃螺的螃蟹,既是渔民的经济来源,也是切断传播链的自然卫士。这种多赢的解决方案,或许才是应对血吸虫病的终极答案。