“哺乳隐私保卫战”:东莞宝妈影楼哺乳遭监控拍摄,维权遇阻暴露公共场所母婴权益保障缺失。

2025年8月,广东东莞的唐女士经历了一场始料未及的隐私危机。在”天使印象”儿童影楼内,这位年轻母亲在所谓的”母婴室”哺乳时,抬头突然发现正对着自己的监控摄像头。这个瞬间,将一场普通的消费体验变成了涉及隐私权、消费者权益和公共场所管理的复杂社会议题。事件背后,折射出我国在母婴权益保护与商业场所管理之间的制度性缺失。

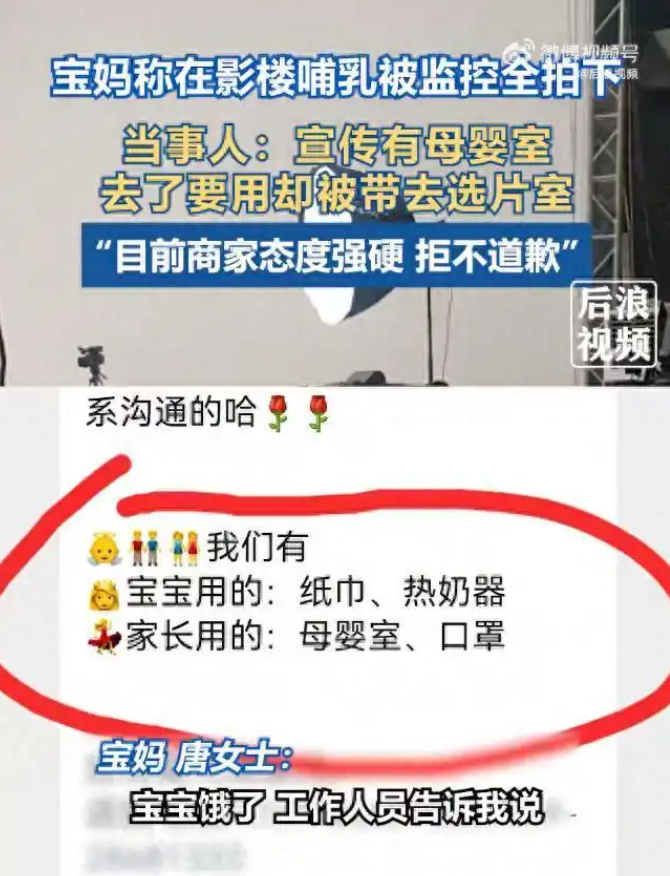

虚假宣传下的信任危机

唐女士的遭遇始于影楼宣传单上醒目的”配备专业母婴室”承诺。然而当她实际需要使用时,工作人员却改口称”没有母婴室”,将其引导至一个装有监控摄像头的选片室。这种宣传与实际的巨大落差,暴露出商家对母婴群体的敷衍态度。

中国消费者协会2024年数据显示,母婴服务类投诉中,32%涉及虚假宣传,其中”母婴室缺失或不符合标准”占比最高。在东莞,尽管《公共场所母婴室建设规范》已实施三年,但第三方调查显示,商业机构中符合标准的母婴室仅占41%。”很多商家把母婴室当作营销噱头,实际只是储物间简单改造。”一位母婴行业从业者透露。

监控下的隐私侵犯:法律与现实的距离

当唐女士发现被监控拍摄哺乳过程后,影楼先是谎称”监控未开启”,在警方介入后才不情愿地提供录像。这种行为已涉嫌违反《民法典》第1032条关于隐私权的规定。更令人担忧的是,工作人员在查看监控时未采取任何隐私保护措施,导致哺乳画面被多人围观。

“公共场所监控不能成为侵犯隐私的借口。”广东君信律师事务所合伙人指出,”根据《个人信息保护法》,收集哺乳等私密活动影像,必须取得个人明确同意。”然而现实中,商家往往以”安全监控”为由,在更衣室、试衣间等敏感区域违规安装摄像头,形成监管灰色地带。

维权困境:一位母亲的孤独抗争

唐女士的维权之路充满阻力。影楼不仅拒绝删除视频,连基本道歉都吝于给予。这种傲慢态度背后,是违法成本过低的社会现实。目前,我国对类似隐私侵权行为的行政处罚最高仅10万元,且举证难度大,导致商家有恃无恐。

“个人对抗企业时,力量对比太悬殊了。”长期关注女性权益的公益律师表示。唐女士需要证明影楼存在主观过错、损害事实及因果关系,而商家则利用程序拖延消耗她的精力。这种不对等的博弈,让许多受害者最终放弃维权。

母婴室的”形式主义”困局

事件核心的母婴室问题,反映出更深层的系统缺失。虽然多地已出台母婴室建设标准,但缺乏刚性约束和验收机制。某商场管理人员坦言:”消防验收不合格不能开业,但没母婴室照样营业。”这种”软要求”导致商家应付了事,将母婴室与仓库、员工休息室混用。

日本的经验值得借鉴——其《育儿支援法》明确规定,5000平方米以上商业设施必须设母婴室,违者每日罚款。反观我国,除北京、上海等少数城市外,多数地区仍停留在”鼓励建设”阶段,缺乏强制力。

监控管理的制度漏洞

事件中的监控管理乱象同样令人忧心。目前商业场所监控安装存在三大问题:

- 位置随意:37%的商家在更衣区、哺乳区等私密空间安装摄像头

- 管理混乱:62%的员工可随意调看监控录像

- 存储危险:81%的商家未对敏感影像加密处理

《安全技术防范管理条例》虽要求监控安装需明示,但对敏感区域的特殊保护缺乏具体规定。公安大学某教授建议:”应建立类似医疗信息的分级保护制度,对私密活动影像设置更高保护级别。”

构建全方位的保护网络

改变需要多方合力:

立法层面

- 将母婴室建设纳入建筑规范强制性条文

- 提高隐私侵权赔偿标准,引入惩罚性赔偿

- 明确敏感区域监控安装负面清单

监管层面

- 市场监管与卫健部门联合开展母婴室专项检查

- 网信部门加强对商业监控系统的安全审查

- 建立公共场所监控备案公示制度

企业责任

- 制定哺乳隐私保护专项预案

- 设置真正符合标准的独立母婴空间

- 对员工进行隐私保护专项培训

社会支持

- 推广”母爱无忧”公益项目,资助商场改造母婴室

- 开发”母婴地图”APP,实时查询合规母婴室

- 设立隐私侵权快速维权通道

这场看似个体的维权事件,实则是检验社会文明程度的试金石。当一位母亲在公共场所的哺乳尊严都难以保障时,我们距离真正的性别平等与儿童友好型社会还有多远?唐女士的坚持不仅是为自己讨说法,更是为千万母婴争取应有的尊重与保护。或许,只有当商家真正明白”母婴友好”不是营销口号而是法律责任时,这样的尴尬与伤害才会真正减少。