上海闪婚女子遭三次家暴致重伤,暴露”速食婚姻”风险与家暴防治体系漏洞,警示社会需构建从预防到救助的全链条保护机制。

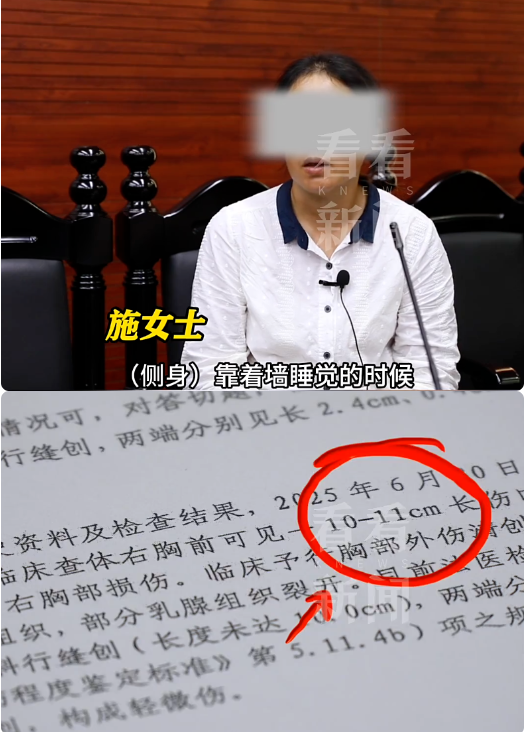

上海宝山区的一起家暴案件撕开了现代婚恋中鲜为人知的黑暗角落。施女士与童某相识不足月余便步入婚姻,却在短短两个月内遭遇三次严重家暴——肋骨断裂、下巴咬伤、胸部11厘米刀伤,每一次暴力都达到了轻微伤鉴定标准。这起案件不仅是个体悲剧,更是对当前社会婚恋观念、家暴防治机制的一次严峻拷问。当”闪婚”文化遇上控制型人格,当告诫书难以遏制暴力惯性,我们需要反思的远不止于一纸保护令的效力。

一、”速食婚姻”的风险几何

施女士的遭遇揭示了”闪婚”模式下的高风险隐患。据民政部门数据,2024年我国”认识不足三月即结婚”的案例占比已达12.8%,较五年前增长近一倍。这种被社交媒体美化为”浪漫冲动”的婚恋模式,实则大幅降低了双方了解彼此性格缺陷、情绪管理能力的机会。心理学研究显示,控制型人格障碍者往往在亲密关系初期表现出极强的占有欲,这种特质在传统长期交往中较易暴露,但在”闪婚”情境下常被误读为”在乎表现”。

施女士回忆婚后生活时提到的细节令人心惊:”他要求我把微信好友删到100人以内”。这种社交隔离是家庭暴力循环的典型前兆,加害者通过切断受害者社会支持系统实施控制。而催婚压力下的仓促结合,使得施女士未能及时警觉这些危险信号。上海市妇联反家暴研究中心主任指出:”在我们接访的家暴案例中,’闪婚’家庭占比高达37%,是普通婚姻模式的2.3倍。”

二、告诫书为何挡不住暴力升级

本案中,公安机关已先后出具家暴告诫书、实施行政拘留,却未能阻止第三次更严重的暴力发生。这一现象直指当前反家暴执法中的现实困境:告诫书作为行政措施缺乏强制力,加害者违法成本过低。数据显示,2024年上海发出的家暴告诫书中,有29%的案例在三个月内出现暴力复发,而加害者被追究刑事责任的仅占7%。

童某在取保候审期间仍对施女士进行威胁,暴露出现行取保制度对家暴案件的特殊性考量不足。法律专家建议,针对家暴这类具有高度重复性、升级性的违法犯罪,应当建立”家暴案件特殊取保标准”,如强制佩戴电子脚环、禁止接近受害人住所等。目前浙江、广东等地已在试点”家暴黑名单”制度,将屡犯者纳入重点监控名单,这一做法值得推广。

三、人身安全保护令的”最后一公里”难题

施女士获得的人身安全保护令是反家暴法的重要制度设计,但执行环节仍存在明显短板。保护令需要公安机关、居委会、妇联等多部门协同落实,而现实中常因信息共享不畅导致保护网出现漏洞。本案中,妇联建议施女士搬迁至安保完善的小区并安装摄像头,这些自我保护措施恰恰反映了制度保护的不足。

更值得关注的是经济依附性对保护令效力的削弱。调查显示,因家暴起诉离婚的女性中,有63%因无法独立承担住房费用而被迫继续与加害者同住。施女士虽经营生意具备一定经济能力,但许多家庭主妇受害者往往面临”无处可逃”的困境。这提示我们需要建立更完善的家暴受害者临时庇护体系,包括过渡性住房支持、紧急生活补助等。

四、从个案到系统:构建反家暴生态网

施女士案件推动宝山区法院、公安、妇联建立了案件联动机制,这种多机构协作模式应当成为常态。美国加州推行的”家庭暴力高危小组”(Domestic Violence High Risk Team)经验值得借鉴,由检察官、警员、社工组成专业团队,对高危案件进行持续跟踪干预。

技术手段也能为反家暴提供新思路。英国试点使用的”智能安全警报”系统,当加害者进入受害者周边设定范围时自动预警;澳大利亚开发的”安全计划APP”,可一键联系警方、保存暴力证据。这些数字化解决方案对提升保护令执行力具有重要价值。

五、社会观念的深层变革

此案中施女士提及”家里催婚”的压力,折射出传统婚恋观与现代人格独立的矛盾。破除”大龄羞辱”、尊重婚恋自主权,是从源头减少”风险婚姻”的文化基础。上海市精神卫生中心开设的”婚前心理评估”服务显示,主动接受评估的准新人中,有14%经专业建议暂缓了结婚计划,这类预防性服务应当扩大普及。

媒体在反家暴宣传中也需要转变叙事方式。当前不少影视作品仍将”激烈争吵后强吻”浪漫化,无形中美化了控制行为。应当倡导呈现健康亲密关系的文艺创作,培养公众识别”情感操控”的能力。

施女士胸口的11厘米伤疤,是个体痛苦的印记,也是社会进步的刻度。这个案件提醒我们:反家暴不能止于事后救济,必须建立从婚前教育、风险筛查到司法保护、社会支持的全程防护体系。当每一位潜在受害者都能在暴力发生前看到预警信号,在伤害初现时获得有效干预,在逃离暴力后得到全面支持,这样的悲剧才能真正减少。毕竟,衡量一个社会文明程度的标尺,永远在于它如何保护最弱势的成员。