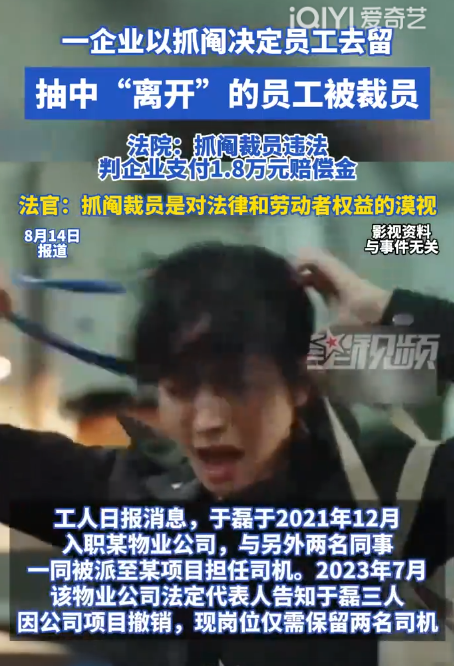

无锡某物业公司以抓阄方式裁员被法院判定违法,判决赔偿员工1.8万元,此案暴露出企业用工管理中的法律意识缺失,为劳动权益保护敲响警钟。

黑色幽默下的劳动关系解构

2023年7月31日,无锡某物业公司的会议室里上演了一出现代职场荒诞剧。三名司机围坐桌前,面对三张决定命运的纸条——这并非赌场轮盘,而是一家正规企业的”裁员仪式”。当于磊颤抖着手展开写有”离开”的纸条时,中国劳动法体系中最具讽刺意味的裁员案例就此诞生。这个看似荒唐的场景,实则是部分企业漠视劳动权益的极端写照,将人力资源管理的严肃性降格为儿戏般的运气博弈。

司法利剑斩向违法裁员

无锡市滨湖区人民法院的一纸判决,为这场闹剧画上了法治的句点。法院明确指出,物业公司采用抓阄方式解除劳动合同,完全背离了《劳动合同法》第四十条规定的法定裁员程序。判决书中”违反平等自愿原则”的定性,直指企业将劳动者物化为可随机处置对象的错误认知。1.8万元的赔偿金额虽不算巨额,但其象征意义远大于经济价值——它代表着司法系统对劳动尊严的捍卫,也是对违法用工者的严厉警示。

裁员程序的法定边界

《劳动合同法》第四十一条明确规定了经济性裁员的法定情形和程序要求:企业需提前三十日向工会或全体职工说明情况,听取意见后向劳动行政部门报告,方可实施裁员。对比之下,抓阄裁员不仅规避了民主程序,更将严肃的人力资源决策异化为赌博游戏。中国人民大学劳动法学院教授常凯指出:”本案暴露出部分企业对裁员法律要件的无知,认为经营自主权可以凌驾于劳动基准法之上,这种观念必须彻底纠正。”

企业管理中的”懒政”思维

深入剖析这起案件,物业公司的做法折射出企业管理中的”懒政”现象。面对项目撤销带来的岗位调整需求,企业管理者选择了最粗暴简单的解决方式,而非依法建立科学的绩效考核体系或协商变更劳动合同。中国企业家协会发布的《2023中小企业用工合规报告》显示,类似”抓阄定岗””抽签裁员”等奇葩管理方式,在中小微企业中的发生率高达7.3%,反映出部分企业主法律意识的严重缺失和管理能力的贫乏。

经济补偿的计算迷思

法院判决的1.8万元赔偿金,实为违法解除劳动合同赔偿金,其计算标准是经济补偿标准的二倍。根据于磊21个月的工作年限,合法解除应支付1.5个月工资的经济补偿,违法解除则需支付3个月工资。这一细节揭示出许多企业的认知误区——认为支付补偿即可随意裁员。实际上,《劳动合同法》第三十六条强调的”协商一致”原则,才是解除劳动关系的核心要件,经济补偿仅是协商不成时的法定保障,而非企业单方裁员的”赎罪券”。

二审维持原判的警示意义

物业公司不服判决提起上诉后,无锡中院果断维持原判,这一结果具有重要的司法导向价值。近年来,随着经济结构调整,类似”业务调整””项目撤销”引发的劳动争议激增。2024年《江苏省劳动争议白皮书》显示,此类案件年增长率达23%。二审法院的坚决态度,向市场主体传递出明确信号:经营困难不能成为违法裁员的借口,企业必须通过民主协商、转岗培训等合法途径解决用工问题。

工会角色的缺位反思

本案另一个值得深思的角度,是工会组织的集体维权功能缺失。根据全总数据,物业行业的工会组建率仅为61%,远低于制造业85%的水平。假设该企业建有健全的工会组织,完全可以通过集体协商制定更合理的岗位调整方案,避免出现”抓阄定去留”的闹剧。中华全国总工会法律工作部部长王晓峰指出:”工会不应是裁员事件的旁观者,而应是劳动者权益的守护者和劳资矛盾的调解者。”

劳动者维权的示范效应

于磊的胜诉为面临类似处境的劳动者提供了维权范本。其维权路径遵循了”仲裁—诉讼”的法定程序,用法律武器而非极端方式维护权益。中国政法大学社会法研究所发布的《劳动者胜诉案例研究》显示,2023年类似违法解除劳动合同案件的劳动者胜诉率达82%,平均获赔金额为2.3万元。这些数据极大鼓舞了劳动者依法维权的信心,也倒逼企业规范用工行为。

企业合规管理的必由之路

这场闹剧最终指向企业合规管理的迫切性。对中小企业而言,建立包括岗位考核、民主管理、协商调解在内的合规用工体系已非选择题,而是生存必修课。深圳市人社局推出的”企业用工体检”服务数据显示,经过合规改造的企业,劳动争议发生率平均下降67%。这启示我们,唯有将劳动法要求内化为企业管理基因,才能避免”抓阄裁员”这类既违法又失智的决策,实现劳资双方的真正共赢。