日本投降80周年之际,哈尔滨七三一部队罪证陈列馆新披露《身上申告书》等档案,证实侵华日军曾系统性实施人体冻伤实验,揭示细菌战部队网络化运作与国家犯罪本质。

在零下20摄氏度的严寒中,活人被驱赶至户外,巨大的风扇将刺骨寒风直接吹向裸露的双手,直到手指冻得像木板般坚硬——这段来自原侵华日军第七三一部队孙吴支队支队长西俊英的1949年伯力审判供词,在80年后的今天因《身上申告书》等新史料的发现而获得确证。2025年8月15日,哈尔滨侵华日军第七三一部队罪证陈列馆公布的这批档案,不仅揭示了更为详尽的细菌战部队成员信息,更拼凑出日本军国主义时期隐秘而庞大的生物战体系全貌。

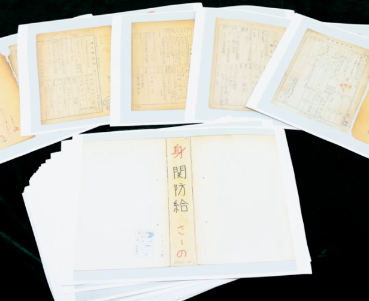

《身上申告书》:个人罪责的终极档案

这批759份《身上申告书》的发现,堪称研究七三一部队的”罗塞塔石碑”。作为日本战败后队员复员登记文件,它们详细记录了每个成员的从军轨迹。其中135名被苏联红军羁押在伯力的成员信息尤为关键——西俊英等43人的审判记录首次证实了七三一部队成员在战后确实受到法律追究。历史学者金士成指出:”这些档案的价值在于将集体罪行具象到每个执行者,比如编号HK-173的队员在1943年2月从关东军第五军调至七三一部队大连支部,这种调动轨迹证明细菌战部队的人员补充是有计划、成体系的。”

档案中4名女性成员的发现更颠覆了传统认知。其中1人担任”特别班”卫生兵,直接参与人体实验后勤工作,这为研究七三一部队中的性别角色提供了新视角。东京大学战争史教授田中良明分析:”《身上申告书》显示女性成员多来自护士学校,她们被系统性编入生物战体系,打破了’细菌战仅是男性罪行’的迷思。”

细菌战网络:从哈尔滨到新加坡的犯罪链条

新披露的一六四四部队(南京)和八六〇四部队(广州)《留守名簿》,与先前发现的七三一部队档案共同拼出了日本海外细菌战部队的全貌。这六支部队分布在中国东北、华北、华中、华南及东南亚,形成层级分明的网络:七三一部队作为”中央研究院”负责核心技术开发,其他部队则作为”应用终端”实施战场投放。

黑龙江省社科院研究员高晓燕发现,档案中频繁出现的”人员轮调”揭示出运作机制:”1942年后,约37%的七三一部队骨干被派往南京、广州等地’技术指导’,比如编号NJ-428的军医在1943年8月携带炭疽菌株从哈尔滨调往南京。”这种”核心-辐射”模式证明日本细菌战绝非个别部队的孤立行为,而是国家主导的战略计划。

军医协同体:象牙塔与杀人机器的共谋

《日本陆军军医学校第23期学生学习纪念相册》中的281张照片,暴露了日本医学教育体系与细菌战的深度勾结。照片显示,这些未来的军医们不仅学习常规医学知识,更接受”防疫给水”(细菌战伪装名称)专项训练。东京女子医科大学教授山田香织指出:”1943年的课程表中,’特殊防疫’课时已超过基础外科,学生们在毕业前就被灌输细菌战的’必要性’。”

哈尔滨第一陆军病院《身上申告书》则披露了医疗机构如何沦为帮凶。档案显示,该院至少27名医务人员同时服务于七三一部队,他们以”临床研究”为名,将战俘和平民转移至细菌实验基地。更令人震惊的是,编号CHEM-109的技术员档案显示,部分人员还具备化学战背景,证实了日军”生化协同”的战争策略。

冻伤实验的寒冰证据链

西俊英的供词在新发现的实验影像中得到可视化印证。一段拍摄于1944年1月的影片(档案编号BW-77)显示,10名被标注为”马路大”(日语”原木”,指实验受害者)的囚犯被强迫将双手浸入冰水,随后在-25℃环境下接受风速12米/秒的强风直吹。医学史专家罗伯特·哈里斯分析:”这种’湿冷-干冷’交替的实验设计,明显是为模拟西伯利亚战场的极端环境,服务日军对苏作战准备。”

档案还揭露了实验的”科学产出”——1943年版《北支那冬季卫生手册》中,关于冻伤治疗的章节直接引用了这些活体实验数据。京都大学医学伦理委员会指出,战后日本至少有17篇论文使用了这些非法获取的数据,直到2005年才被全面撤销。

历史镜鉴与现实回响

这些新披露的档案不仅具有历史价值,更为当代生物安全敲响警钟。七三一部队罪证陈列馆馆长金成民强调:”从《身上申告书》中的专业构成看,细菌战部队招募了日本顶尖大学的医学、化学、生物学人才,这说明科学技术一旦被邪恶意识形态操控,就会变成大规模杀伤武器。”

国际禁止生物武器组织顾问凯莉·摩尔斯则认为:”七三一部队的网络化运作模式,与当代生物恐怖组织的结构惊人相似。研究这些档案,对防范21世纪生物威胁具有重要启示。”

当哈尔滨的档案管理员小心翻阅这些泛黄的纸页时,他们整理的不仅是80年前的罪证,更是一面映照人类文明底线的镜子。西俊英们在伯力审判中的供词,与今日公布的档案相互印证,共同构成了不容篡改的历史铁证——在那个人性被冰封的寒冬,科学与伦理的天平曾如何彻底倾覆。