柯达胶卷在数字时代的意外复兴,揭示了一种文化反叛——年轻人通过胶片摄影的”缺陷美学”与延迟满足,在算法统治的影像世界中重新夺回对时间的掌控权。

在上海静安区一家暗房工作室的红灯下,25岁的平面设计师小林正屏息凝视着显影液中逐渐浮现的影像轮廓。她手中那卷柯达Portra 400胶卷,记录着外滩的黄昏光影,而这张照片的诞生过程——从装卷、拍摄到冲洗等待——整整耗费了两周时间。这种与现代数码摄影”即拍即得”完全背道而驰的体验,正在中国年轻人中掀起一场静悄悄的”慢摄影”革命。当柯达公司因5亿美元债务陷入舆论漩涡时,这群Z世代拥趸用社交平台上4.8亿次的#胶卷#话题阅读量,为这个133岁的影像巨人勾勒出意想不到的生命线。

一、债务危机背后的产业转型阵痛

柯达2025年二季度财报中”持续经营能力存疑”的表述,实则是传统影像巨头数字化转型的漫长阵痛。美国证券交易委员会备案文件显示,柯达在2012年破产重组后,已将80%产能转向工业用胶片、医药成像等B2B领域,消费级胶卷仅占其营收的7%。这种战略调整使公司躲过了即时消亡的命运,却也陷入”传统业务萎缩、新兴领域乏力”的双重困境。

波士顿咨询集团的行业分析指出,柯达当前的债务危机源于2023年对纳米印刷技术的过度投资——这项旨在颠覆印刷行业的技术研发耗资3.2亿美元,却因市场接受度不足未能如期盈利。但颇具讽刺意味的是,正是这个被资本市场质疑的”夕阳企业”,其消费胶卷业务却在中国市场实现了连续18个月的增长,2025年上半年销量同比提升27%。

二、Z世代的”缺陷美学”崇拜:反算法摄影的兴起

在北京798艺术区的胶片相机集市上,徕卡M6与尼康FM2等二手胶片机的价格三年内翻了两番。这种看似反常的现象,折射出年轻群体对”完美数码影像”的集体反叛。中央美术学院摄影系的研究显示,00后摄影爱好者中,63%认为胶片的颗粒感、色偏等”缺陷”比数码修图更真实;78%享受冲洗过程中的等待与不确定性,将其视为”对抗即时满足的修行”。

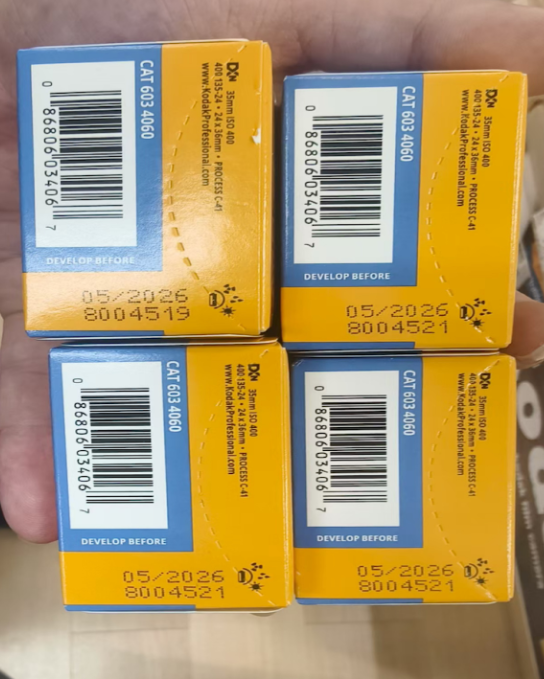

柯达胶卷的文艺复兴更是一场精妙的文化解构。上海社会科学院青少年研究所发现,Z世代将胶片摄影重构为”三重仪式”:装卷时的专注仪式、拍摄时的成本意识仪式、冲洗时的开盲盒仪式。这种将技术限制转化为审美特质的集体智慧,使柯达Portra系列胶卷在闲鱼上的溢价高达原价的3倍,成为新型社交货币。

三、暗房经济:胶片文化的商业变异

成都”暗房咖啡”的主理人陈默向我们展示了胶片文化的商业想象力。这家将咖啡吧台与暗房结合的店铺,每月举办”胶片冲洗之夜”,参与者需提前预约,人均消费达380元。类似的复合业态在全国已超过200家,形成年产值3.7亿元的新兴市场。更令人惊讶的是衍生服务——”胶片摄影导师”时薪可达800元,专门指导年轻人掌握测光、手动对焦等”过时技能”。

柯达公司似乎嗅到了这股潮流。2024年在中国推出的”胶片订阅计划”,用户每月支付199元可获得3卷胶卷+冲洗服务,目前已吸引12万订阅者。这种将消耗品转化为服务收入的模式,使胶卷业务的客户终身价值(LTV)提升4.5倍。咨询公司弗若斯特沙利文预测,中国胶片服务市场规模将在2026年突破15亿元。

四、怀旧经济学的悖论:情感溢价与商业现实

柯达胶卷的复兴充满后现代式的矛盾。一方面,淘宝数据显示购买柯达胶卷的消费者中,92%同时拥有万元以上的数码设备;另一方面,这些年轻人又愿意为每张胶片支付8-12元的冲洗成本。这种”高科技装备+低技术创作”的混搭,构成了消费社会罕见的”逆效率化”现象。

北京大学行为经济学教授汪丁丁提出的”情感贴现”理论或许能解释这种现象:当数字生活带来持续的多巴胺刺激时,延迟满足的体验反而产生稀缺性溢价。柯达胶卷每卷36张的限制,迫使拍摄者谨慎对待每次快门,这种”被迫的专注”在注意力碎片化的时代成为奢侈品。数据显示,胶片用户平均单次拍摄思考时长是手机摄影的17倍。

五、未来启示:百年企业的基因重组

柯达的困境与机遇,恰如胶片本身的特性——在明暗之间寻找平衡。工业领域的技术突围与消费市场的情怀深耕,构成其两条截然不同却必须并存的发展路径。清华大学经管学院教授朱恒源指出:”柯达需要完成从产品制造商到文化符号运营者的转变,就像徕卡从相机公司变为奢侈品品牌。”

上海那家暗房工作室的墙上,挂着用柯达Ektachrome拍摄的浦东夜景。在数码时代长大的年轻人,正通过这种充满仪式感的媒介,重新理解光影定格的本质。或许柯达的真正价值,不在于它是否还清5亿美元债务,而在于它无意中为人类保存了一种对抗数字洪流的诗意方式——在这个人人追求”更快更清晰”的世界里,教会我们欣赏缓慢显影的浪漫。正如一位胶片爱好者在小红书上的留言:”我们拍的不仅是照片,更是让时间减速的魔法。”