吉尔吉斯斯坦学者重探唐代”黠戛斯”历史渊源,以古籍记载为纽带重构中吉文化认同与当代合作基础。

天山脚下的比什凯克,一群吉尔吉斯斯坦学者正围坐在国家图书馆的古籍室里,仔细研读《新唐书》中关于”黠戛斯”的记载。他们的笔记本上密密麻麻记录着唐代使节往来的细节,不时有人激动地指出某段文字可能证明其祖先与中原王朝的特殊联系。这场看似平常的学术研讨,背后却是一场正在吉尔吉斯斯坦悄然兴起的”寻根运动”——从历史典籍中寻找民族起源的线索,重新建构与中国的文化血缘联系。

一、唐代史籍中的”外交密码”

《新唐书·回鹘传》中那段著名的记载——黠戛斯使者自称”皆李陵之后”,成为当代吉尔吉斯学者关注的焦点。公元648年,黠戛斯首领失钵屈阿栈亲赴长安,请求唐太宗册封。这段被尘封千年的外交辞令,如今被重新解读为民族认同的历史依据。中国社会科学院中亚研究所王研究员指出:”在唐代的羁縻体系下,边疆部族强调与中原的血缘联系,是一种获取政治合法性的策略性表述。”

更值得玩味的是《资治通鉴》中的细节:公元843年,黠戛斯可汗接受唐朝”宗英雄武诚明可汗”封号后,立即将这一称号铸于货币之上。这种政治符号的运用,显示出黠戛斯精英阶层对中原王朝礼制的娴熟掌握。当代吉尔吉斯学者纳扎尔巴耶娃在其论文中写道:”我们的祖先并非简单的’朝贡者’,而是主动参与到了以唐朝为中心的东亚秩序构建中。”

二、民族迁徙中的文化融合

从叶尼塞河到天山的迁徙之路,是解开吉尔吉斯民族起源的关键。9世纪黠戛斯击败回鹘后的西迁,不仅改变了中亚草原的政治版图,更开启了一场持续数百年的文化融合。考古发现显示,天山地区的黠戛斯墓葬中,既有北方草原风格的鹿石,也出现了中原式的铜镜与丝绸残片。

“这绝非简单的民族替换,而是一个文化重构的过程。”比什凯克国立大学历史系主任阿布杜拉希莫夫解释道。DNA研究显示,现代吉尔吉斯人的基因库中,既保留了古黠戛斯人群的遗传特征,也融入了天山原住民、突厥语族群等多重成分。这种生物学的证据,与史书中”李陵后裔”的表述形成了有趣的对话——文化认同与血缘传承在历史长河中并非总是重合。

三、当代中吉关系的历史底色

1992年中吉建交时,两国联合声明特别提到”历史上的友好往来”,这一表述绝非外交辞令。新疆柯尔克孜族与吉尔吉斯斯坦主体民族的同源关系,为双边合作提供了独特的人文纽带。据统计,目前约有20万柯尔克孜族生活在中国新疆,他们与吉尔吉斯斯坦保持着密切的跨境亲属联系。

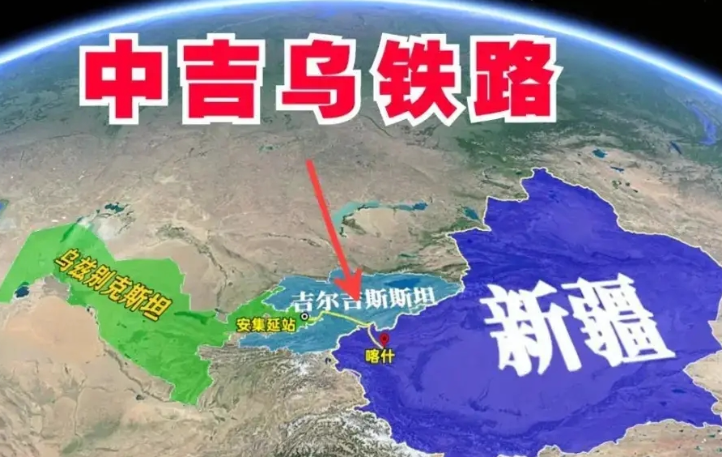

这种特殊关系在经济领域表现尤为突出。2024年,中吉双边贸易额达156亿美元,其中近30%通过伊尔克什坦口岸完成,这里正是古丝绸之路黠戛斯与中原交往的重要通道。吉尔吉斯斯坦前驻华大使巴克特古洛夫曾感慨:”我们不是在建立新联系,而是在重启千年前的对话。”

四、”寻根热”背后的认同政治

比什凯克街头最近出现了一幅引人注目的壁画:唐代黠戛斯使者与吉尔吉斯斯坦现代青年隔空相望,背景是连绵的天山。这幅由政府资助的艺术作品,折射出”寻根热”背后的深层动因——在后苏联空间寻找新的认同坐标。

吉尔吉斯斯坦科学院最新民调显示,68%的受访者认同”吉尔吉斯民族与古代黠戛斯一脉相承”的观点,其中有24%的人进一步相信”与中原王朝存在特殊历史联系”。这种认同重构,既是对苏联时期历史叙事的修正,也是面对全球化冲击的文化自卫。

正如吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫在2025年文化论坛上所言:”了解我们从哪里来,才能决定我们向何处去。”这场跨越时空的”寻根”之旅,终将塑造这个中亚国家未来的文化政治图景。