超10万老人日均上网超10小时,”网瘾老人”现象折射数字时代下的亲情缺失与社会孤独。

当年轻人还在为”戒手机”安装各种自律APP时,一群特殊的”网瘾群体”正在迅速壮大——最新数据显示,我国有超过10万60岁以上老人日均上网时间超过10小时。这个被顶上热搜的”网瘾老人”现象,撕开了当代社会最隐秘的伤口:在技术狂欢的时代,我们正用智能手机填补亲情的空洞。

一、从”电子保姆”到”数字囚徒”的异化之路

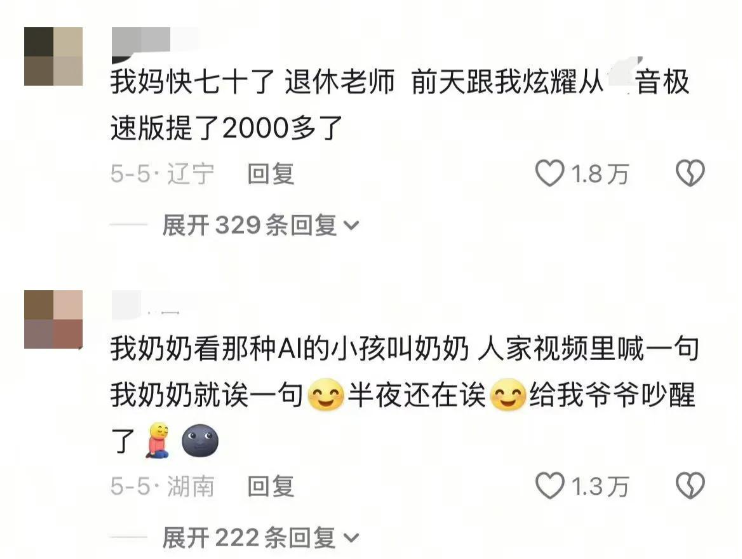

山东临沂的张大娘案例颇具代表性。子女为她购买智能手机的本意是解闷,却不想老人很快陷入”刷视频-网购-看养生帖”的恶性循环。家属提供的手机使用记录显示,老人每天凌晨3点仍在活跃,抖音账号关注了217个养生主播。”现在她能把《本草纲目》倒背如流,却记不清降压药该吃几粒。”张大娘的儿子苦笑道。

这种异化现象有着清晰的演变轨迹:

- 接触期:子女以”教父母视频通话”为由引入智能设备

- 沉迷期:算法精准投喂符合老年人认知特点的内容(慢节奏、高重复、情感渲染)

- 病变期:出现躯体化症状(颈椎病、干眼症)及心理依赖(离机焦虑)

北京大学数字健康研究中心2025年发布的《银发族网络行为白皮书》指出,老年人对短视频的沉浸度是年轻人的2.3倍,这与他们衰退的信息过滤能力直接相关。

二、算法如何”收割”银发族?

某短视频平台前算法工程师透露,针对老年用户有特殊推送策略:

- 时间陷阱:在上午9-11点这个子女上班时段集中推送高粘度内容

- 情感绑架:优先展示”孝顺主题”视频,激发补偿性消费

- 信息茧房:将养生类内容错误率控制在7%以内,既保持可信度又需持续纠错

更令人忧心的是衍生乱象。江苏网警近期破获的”夕阳红”诈骗案中,犯罪团伙专门针对网瘾老人设计”养生币”骗局,单个受害者平均损失达4.7万元。

三、数字代沟背后的陪伴赤字

上海交通大学老龄化社会研究中心通过10万份问卷发现:

- 每周与子女面对面交流<1小时的老人,网购冲动消费率高出37%

- 独居老人夜间(20:00-24:00)直播打赏占比达全天85%

- 有孙辈的老人中,62%会通过给孩子发红包换取视频通话机会

“这些数据指向同一个真相——智能手机正在成为情感代偿品。”中心主任陆晓明教授指出。在河北农村,甚至出现老人组团”薅羊毛”现象:他们不在乎抢到的9.9元包邮商品,只为在快递站能与年轻人说上几句话。

四、破局需要”技术适老”与”亲情补位”双轨并行

面对这场没有硝烟的”注意力争夺战”,多地已展开创新实践:

- 杭州试点”银发模式”APP,强制每45分钟弹出亲情呼叫界面

- 成都社区开设”数字斋戒日”,组织老人重温传统娱乐

- 深圳企业推出”代际工位”,鼓励员工带父母上班

心理学家建议子女实施”三个20″干预法:

- 每天20分钟专属通话(避免说教式问候)

- 每周20元线下消费券(引导走出家门)

- 每月20小时共同活动(重建现实联结)

这场由智能手机引发的代际冲突,本质上是传统家庭模式与数字文明的碰撞。当我们惊叹于父母学会网购时的”进步”,或许更该反思:科技本当拉近心灵距离,为何最终却成了隔开亲情的屏幕?在老龄化与数字化叠加的时代,如何让技术进步真正服务于人的情感需求,这或是”网瘾老人”现象留给社会的最大叩问。