桂林朝晖楼改造成网红民宿引争议:历史建筑”活化利用”与”审美降级”的边界之辩,折射非文保建筑保护与商业开发的深层矛盾。

桂林芦笛景区内,一座建成于1975年的建筑——朝晖楼,在今年7月以全新面貌亮相。这座由著名设计师尚廓设计、曾见证桂林外交历史的老建筑,经过改造后成为一家网红民宿,周末一房难求。然而,这场”华丽转身”却在社交媒体上引发激烈争论:有人认为这是历史建筑的”新生”,也有人批评这是对经典的”审美降级”。这场争议背后,折射出当代中国在历史建筑保护与利用中的深层矛盾。

朝晖楼的前世今生:从外交客厅到网红打卡地

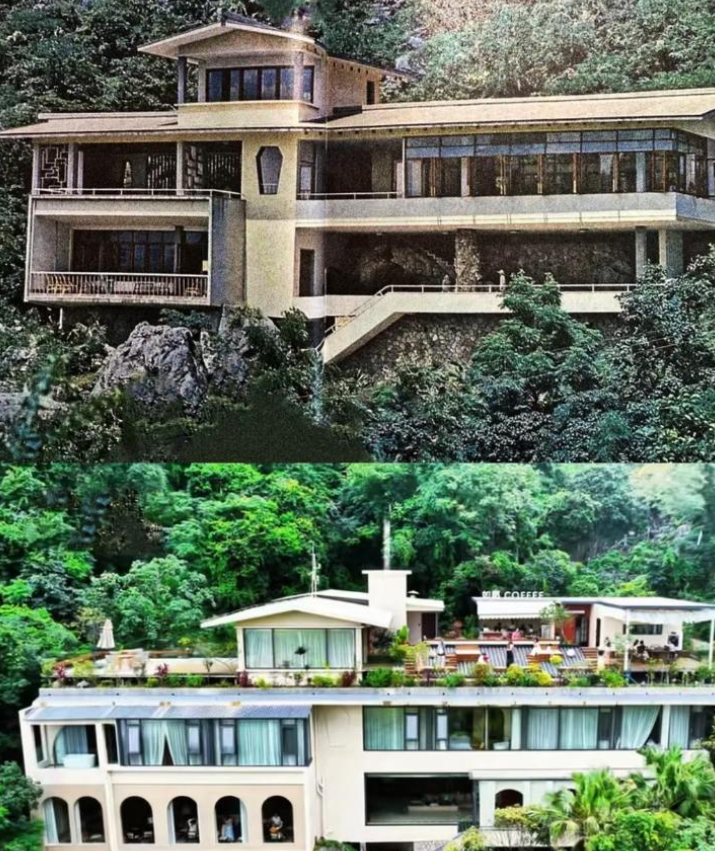

朝晖楼承载着特殊的历史记忆。据《桂林日报》记载,这座总长约37米的建筑由设计师尚廓精心打造,从图纸到建成花费约两年时间。其设计巧妙地将自然山岩融入建筑底层,”好像建筑架在岩石上面一样”,体现了”虽由人作,宛自天开”的传统造园理念。建成后的朝晖楼设有多个接待室,曾同时接待三批外宾,是桂林对外展示的重要窗口。

2017年,朝晖楼以”芦笛半山阁”之名被列入桂林市中心城区历史建筑名录。然而随着时间推移,建筑功能逐渐弱化,最终沦为闲置资产。直到今年,桂林旅游投资集团对其改造,将其变身为拥有屋顶咖啡馆的精品民宿。旅行平台显示,改造后的朝晖楼房价在500-1000元之间,因”出片”效果极佳而成为网红打卡地。

改造争议:保护与创新的边界之争

朝晖楼的改造引发了截然不同的两种声音。支持者认为,这是”活化历史、赋能未来”的典范。桂林旅投集团表示,改造是”盘活闲置国有资产、推动文旅融合发展”的重要举措。民宿经营者强调,原有装修已无法满足现代游客需求,改造提升了功能性与美观度。

但批评者指出,改造后的朝晖楼”从外表上几乎看不到原有建筑的影子”。建筑爱好者特别惋惜那些消失的经典设计:原本穿插在建筑底部的山岩景观、向前挑出的大阳台、二层四面通透的大玻璃窗——这些体现”建筑与自然对话”的匠心之作,在改造中被不同程度地改变或遮蔽。有网友痛心表示:”当我们在民宿露台喝咖啡时,已经感受不到尚廓当年’使自然材料变成建筑空间有机组成部分’的设计哲学。”

法律空白:历史建筑保护的灰色地带

争议的核心在于:对历史建筑的改造应该遵循什么标准?桂林市秀峰区文化体育和旅游局确认,朝晖楼虽被列为历史建筑,但不属于文物保护单位,因此改造只需符合建设规范并在住建部门备案即可。这一回应揭示了当前历史建筑保护的法律困境。

根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,对历史建筑的改造需经规划部门和文物部门批准。但实际操作中,大量像朝晖楼这样的”非文保历史建筑”处于监管灰色地带——它们有历史价值,却缺乏法定保护力度;它们需要更新利用,又容易在改造中失去原有风貌。福建理工大学姚洪峰教授指出:”最好的方式是合法合规,在改造中保留传统建筑风貌。”但谁来定义”保留”的标准?当商业利益与保护理念冲突时,又该如何权衡?

国际经验:适应性再利用的多元路径

放眼全球,历史建筑的适应性再利用已有成熟经验。意大利将古堡改造为酒店,严格保留建筑外立面;日本对町家建筑的改造要求维持原有结构;德国工业遗产改造中,常常刻意保留部分原始肌理作为”历史印记”。这些案例的共同点是:在赋予新功能的同时,通过设计语言延续建筑的历史叙事。

反观朝晖楼改造,争议恰恰源于历史叙事的断裂。当游客躺在智能客房眺望山水时,是否还能感知这栋建筑的外交记忆?当网红们在咖啡馆摆拍时,是否了解设计师当年如何巧妙引景入室?缺乏历史信息传递的改造,难免被质疑为”审美降级”。

平衡之道:建立科学的评估与监管体系

朝晖楼事件提醒我们,需要建立更完善的历史建筑保护机制:

- 分级保护制度:对历史建筑进行价值评估并分级,不同级别对应不同的改造限制。重要历史建筑应禁止结构性改变,次要建筑可允许适度改造。

- 专家评审机制:组建由建筑师、文保专家等组成的评审委员会,对改造方案进行专业评估,确保不破坏建筑的核心价值。

- 公众参与渠道:改造前公示方案并收集意见,特别是当地居民和专家学者的建议,避免”闭门造车”。

- 历史信息展示:改造后的建筑应设置解说系统,通过图文、影像等方式呈现原有设计和历史故事,延续集体记忆。

桂林朝晖楼的改造争议,实质是快速发展中的中国城市面临的普遍困境。如何在保护历史记忆与满足现代需求之间找到平衡点?也许答案不在于非此即彼的选择,而在于建立科学的评估体系和多方参与的决策机制。历史建筑不仅是砖瓦的集合,更是城市文化的载体。它们的改造,应该是对历史的致敬而非覆盖,是对记忆的延续而非抹去。只有当每个改造项目都能尊重原有建筑的精神内核,我们才能真正做到”活化历史”,而非让历史在商业浪潮中悄然褪色。