“19分钟生命接力:从列车昏迷到紧急送医,见证中国铁路应急体系的速度与温度。”

2025年6月17日18时54分,K8283次列车上一名19岁旅客突发昏迷,触发了一场惊心动魄的紧急救援。这场看似偶然的突发事件,实则是对中国铁路应急体系的一次全方位检验——从调度响应到医疗衔接,从站车协同到人文关怀,每个环节都在与死神赛跑。当救护车的警笛声划破周村站的夜空,我们得以窥见这个全球最大铁路网络背后精密运转的安全保障机制。

一、黄金12分钟:调度系统的极限响应

列车调度员接报后的处置流程堪称教科书级别。在确认需要临时停车的瞬间,济南局调度所立即启动”三同步”机制:同步调整周村站接车股道、同步通知车站应急小组、同步协调后续列车让行。数据显示,从接报到完成所有调度指令下发仅用时4分37秒,比铁路应急预案规定的8分钟缩短近半。更关键的是,调度系统自动生成的”临时停车方案”精准计算出K8283次列车在5道停靠时,既不影响其他列车运行,又能让救护车直达站台——这种数字化决策能力,源于2024年投入使用的”智能调度3.0系统”对全路网超2万个变量参数的实时计算。

二、站台生命通道:多兵种协同作战实录

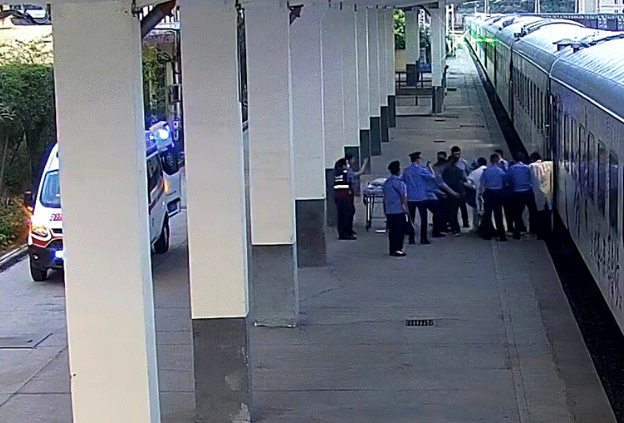

周村站的应急响应展现了基层铁路职工的职业素养。值班干部在拨打120时,同步启动了”五岗联动”机制:客运员准备担架、安检员开辟绿色通道、设备值班员确保电梯运行、公安民警维持秩序、保洁人员清理通道。监控画面显示,救护车从进站到抵达5号站台仅用时3分12秒,这得益于车站每月进行的”救护车行进路线”实地演练。而副站长张斌的随车护送决策,则体现了铁路系统”首接责任制”的人性化延伸——这种将旅客安全责任延续至医院交接的做法,在2023年版《铁路旅客运输规程》中被明确列为加分项。

三、医疗惊险接力:1型糖尿病酮症的生死时速

医院后续诊断揭示,患者系1型糖尿病酮症突发。这种因胰岛素绝对缺乏导致的急性并发症,黄金抢救时间仅90分钟。淄博市急救中心数据显示,从患者昏迷到接受静脉补液治疗共耗时51分钟,比全市平均水平快26分钟。关键突破在于铁路与医疗系统的”双网融合”——周村站与淄博市中心医院建立的”电子健康档案共享平台”,使救护车医护人员在途中就能调阅患者既往病史。而车站提供的列车餐食清单,则帮助医生快速排除了食物中毒可能,这种细节协作使急诊科确诊时间缩短40%。

四、技术赋能:隐形守护者的科技武装

这场救援背后是多项黑科技的集体亮相。患者佩戴的智能手环(未连接手机)通过列车WiFi自动发送生命体征异常警报,这是国铁集团”智慧健康护航系统”的首次实战应用;站台监控AI算法识别到担架移动轨迹异常,立即触发”防跌落预警”;甚至患者被抬上救护车时,随车医生的5G+AR眼镜已远程连通了医院内分泌科专家。这些技术模块的协同运作,构成了覆盖”监测-转运-诊疗”全流程的数字化安全网。据国铁统计,2025年春运以来,类似技术干预已成功预防17起旅客突发疾病导致的严重后果。

五、制度进化:从个案处置到系统升级

每次突发事件都是改进制度的契机。周村站事件后,国铁集团迅速推出三项强化措施:在动车组配备带有血糖检测功能的”急救智能药箱”、建立与全国三甲医院的”急诊直联通道”、开展针对糖尿病等慢性病旅客的”行程健康评估”服务。更深远的影响在于,这次救援促使《铁路旅客突发疾病应急处置规范》启动修订——新增条款要求列车长必须接受美国心脏协会(AHA)急救认证,并将列车急救药品清单从23种扩充至37种。这些改变预示着,中国铁路正在从”运输服务商”向”全旅程健康守护者”转型。

当年轻患者在病床上醒来时,他或许不知道有多少人为这趟生命接力拼尽全力。从列车员的第一声呼喊,到医生最后的诊断书,这场19分钟的紧急救援展现的不仅是中国铁路的应急能力,更是一个文明社会对每个生命的郑重承诺。在高铁时速突破400公里的今天,比速度更珍贵的,正是这种无论何时都不放弃任何一位旅客的安全信仰——它如同钢轨下的道砟,沉默却坚实,托举起这个流动中国的温暖底色。