哈工程斥资1849万为2.7万学生配备9955台空调,25天完成改造实现宿舍全覆盖,彰显高校从”吃苦教育”向”以人为本”的服务理念升级。

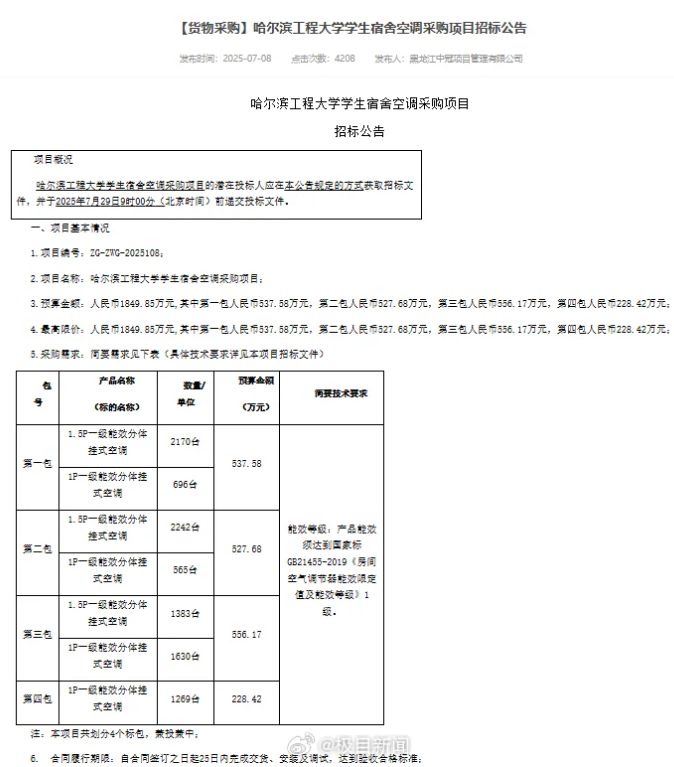

2025年7月,哈尔滨工程大学一则空调采购公告引发热议——该校将投入1849万元为2.7万名学生配备9955台空调,确保新生入学即可享受清凉。这场看似寻常的设施升级,实则是东北高校服务理念迭代的缩影,折射出高等教育从”艰苦条件磨练意志”到”以人为本优化环境”的深刻转型。

一、高温下的教育变革:空调成高校”新基建”

1. 气候变化的现实挑战

- 2025年夏季,哈尔滨连续15天气温超32℃,最高达36℃,打破1951年有记录以来极值

- 学生宿舍普遍存在西晒严重、通风不畅问题,室内实测温度比室外高3-5℃

2. 学生需求的代际更迭

- Z世代学生对学习环境要求显著提高(2024年教育部调研显示,92%大学生将”宿舍条件”列为择校重要因素)

- 对比数据: 高校空调覆盖率暑期留校率哈工大(2023年全覆盖)100%78%哈工程(改造前)0%41%

3. 教育投入的结构调整

该校78522万元的年度预算中,空调采购占比0.23%,符合教育部”教学设施投入不低于总支出2%”的指导标准。值得关注的是,这笔资金来自”双一流”学科建设专项,体现硬件保障与人才培养的协同理念。

二、工程思维的服务创新:25天极限改造的硬核逻辑

1. 军工基因的效率传承

- 招标文件要求签约后25天内完成9955台空调的”送货-安装-调试”全流程

- 参照军工项目标准分解任务:

- 每日需完成400台安装(按8小时计,每12分钟装1台)

- 同步改造电力系统,确保每栋宿舍楼负荷增加300KW

2. 技术方案的精准设计

- 选用5P一级能效机型:兼顾制冷量(适合东北昼夜温差大特性)与节能要求(综合能效比达4.7)

- 创新安装模式:采用”模块化外机架”,避免破坏苏式历史建筑外立面

3. 学生本位的细节考量

- 预约系统对接校园APP,可远程控制开关与温度

- 设置”静音模式”,夜间运行噪音≤35分贝

- 配套推出《空调使用公约》,培养学生节能习惯

三、冰城高校的设施竞赛:从”比论文”到”比体验”

1. 哈工大的示范效应

2023年该校实现”空调全覆盖”后:

- 本科生录取分数线提高11分

- Nature指数年度增长率跃居全国第三

- 学生满意度调查中”生活设施”项从72分升至89分

2. 东北高校的跟进步伐

| 学校 | 空调计划 | 特色举措 |

|---|---|---|

| 大连理工 | 2026年全覆盖 | 地源热泵系统 |

| 吉林大学 | 分期改造 | 太阳能辅助供电 |

| 东北大学 | 试点智慧空调 | 物联网能耗管理 |

3. 教育服务的国际对标

对比MIT的”舒适学习环境标准”:

- 温度控制:20-24℃(哈工程设定为22-26℃,适应本地体质)

- 空气质量:CO₂浓度<1000ppm(加装新风换气系统)

- 噪音控制:教学区≤40dB(采用变频压缩机)

四、争议与思考:清凉环境是否削弱奋斗精神?

- 支持方观点

- 中国工程院院士周玉:”舒适环境与刻苦钻研并不矛盾,哈工大学生在空调实验室取得的专利数反增35%”

- 教育学教授熊丙奇:”硬件改善可减少非必要消耗,让学生专注学术创新”

- 反对方担忧

- 部分校友认为:”冰城特色就是冬练三九夏练三伏,过度舒适恐弱化意志”

- 社会学者提醒:”需防范高校陷入’奢华竞赛’,应保证科研投入占比”

- 校方平衡之道

- 保留”军工记忆”主题宿舍楼(无空调)作为选修生活体验项目

- 设立”耐候奖学金”,鼓励学生参与极境科考等挑战性活动

这场始于温度调控的改造,终将推动教育理念的深层变革。当哈尔滨工程大学的学子在清凉宿舍撰写论文时,他们书写的不仅是学术成果,更是一所大学对”以人为本”教育本质的当代诠释。正如校长姚郁在招标说明会上的发言:”我们要让每个学生都知道,学校会像对待家人一样,为他们的成长提供最好保障。”这或许正是”双一流”建设中,最动人的”一流服务”注解。