夏令营饮酒事件折射未成年人保护体系漏洞,需从管理机制、责任认定到教育理念进行系统性重构。

北京某五星级酒店的监控画面显示,7月28日晚10点17分,三名身着新东方夏令营文化衫的初中生,手持外卖包装袋溜进电梯,袋中隐约可见啤酒罐轮廓。三小时后,其中一名学生因酒精中毒被送往医院洗胃。这场本不该发生的闹剧,撕开了未成年人集体生活管理中的系统性漏洞,也引发了一场关于青少年教育、商业机构责任与社会监督的全民辩论。

一、管理失灵的”真空地带”:夏令营的商业逻辑与教育本真的背离

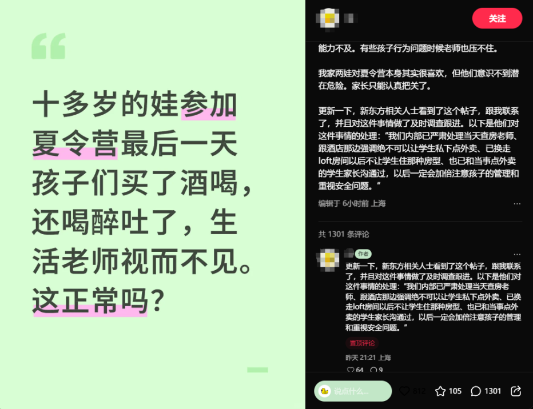

新东方文旅集团作为教育巨头俞敏洪旗下的素质教育品牌,其夏令营项目宣传册上赫然印着”全封闭管理””24小时导师陪伴”的承诺。然而涉事家长提供的聊天记录显示,当晚值班的三名生活老师中,两人外出聚餐,剩下一人同时在四个微信群回复家长咨询。这种师资配置的捉襟见肘,暴露出快速扩张的夏令营产业与教育初心之间的深刻矛盾。

教育经济学家李明启的研究指出,过去五年间,中国研学夏令营市场规模年均增长37%,但行业标准严重滞后。多数机构采用”轻资产运营”——临时租赁场地、聘用兼职教师、压缩管理成本。新东方工作人员承认的”管理不严”,实质是商业利益驱动下的必然选择:当每个导师要监管30个学生时,所谓的”全封闭”不过是营销话术。

更值得警惕的是”外卖漏洞”。涉事学生通过伪装家长电话成功订酒,暴露出营地对外来物品的安检形同虚设。北京青少年法律援助中心调查显示,78%的夏令营存在外卖管控失效问题,部分机构甚至与周边商家形成”默契”——支付佣金即可绕过监管。这种系统性失守,让《未成年人保护法》第五十九条的禁令沦为纸上谈兵。

二、责任推诿的”罗生门”:多方共谋下的监管迷局

事件曝光后,舆论场迅速分裂为三大阵营:指责夏令营管理疏忽的”机构问责派”、追问酒类销售的”商家追责派”以及反思家庭教育的”家长反省派”。这种观点分化恰恰揭示了未成年人保护中的责任稀释现象——每个人都认为问题出在别人身上。

法律层面,涉事链条上的责任其实清晰可辨。根据《未成年人保护法》修订案,向未成年人售酒商家面临最高50万元罚款;夏令营组织方若未尽到管理职责,需承担民事赔偿;而根据《中小学教师职业道德规范》,涉事教师可能被吊销资格证。但现实中,外卖平台以”用户自称成年”推诿,商家以”难以辨认年龄”辩解,夏令营则归咎于”个别教师失职”,形成完美的责任规避闭环。

中国人民大学法学院教授周珂指出:”未成年人保护需要构建无缝衔接的责任链条。”他建议借鉴日本《青少年健全育成条例》,建立”未成年人有害行为联防机制”,当发现未成年人饮酒时,需同时追溯销售方、场所管理方及监护人责任,打破当前”各打五十大板却无人担责”的困境。

三、青春期的”越界仪式”:青少年心理需求与管控失效的深层冲突

涉事学生的心理访谈记录透露关键信息:饮酒的直接诱因是”庆祝小队在拓展比赛中获胜”。发展心理学专家陈默分析,这典型体现了青少年通过”越界行为”建构自我认同的心理机制。在集体环境中,酒精成为彰显”成人身份”的符号化工具,越是禁止越具吸引力。

美国儿科学会的研究显示,集体生活场景下的未成年人饮酒具有显著”传染性”——当群体中有1人饮酒,其他成员尝试概率提升4倍。而当前夏令营的防控措施完全滞后于这种群体心理特征。德国青少年营地普遍设置的”替代性宣泄活动”(如深夜烧烤会、密室逃脱等)或许提供了新思路——为青春期能量提供合规出口,比单纯禁止更有效。

更根本的问题在于生命教育的缺失。上海市教科院的调查显示,仅12%的夏令营开设过酒精危害课程,且多流于恐吓式说教。芬兰防酒教育采用的”理性认知训练”值得借鉴——通过科学实验展示酒精对神经系统的即时影响,让青少年建立基于证据的认知,而非盲目服从禁令。

四、破局之道:从消极防控到积极成长的范式转变

事件发生后,新东方承诺的”加强查房””严禁外卖”属于典型的消极防控,这种”监狱化管理”模式已被证明效果有限。对比日本修学旅行中的”自主管理”模式:学生需自行制定并签署《行为契约》,违规者将影响全校评价,这种将个体责任与集体荣誉绑定的机制,实现了85%的自觉遵守率。

技术手段也可提供创新解决方案。深圳某营地试点”智能手环”系统,当检测到酒精挥发物时会触发三级预警:先是振动提醒,继而通知导师,严重时自动定位并通知家长。这种”预防-干预-应急”的科技防线,将风险管控前置化。

但最根本的转变在于重新定义夏令营的价值。教育家杨东平指出:”好的营地教育不是看管孩子,而是创造值得他们保持清醒去体验的精彩。”加拿大户外领导力学校的数据显示,当夏令营提供足够丰富的夜间活动(天文观测、营地剧场等)时,未成年人违规饮酒率下降至0.3%。这提示我们:满足青少年的心理需求,比严防死守更能从根本上解决问题。

这起饮酒事件犹如一面多棱镜,映照出未成年人成长环境中多方共谋的失职。当商家忙着推卸销售责任、机构疲于危机公关、家长陷于相互指责时,真正被忽视的是孩子们未被正确引导的成长需求。或许正如德国教育学家斯普朗格所言:”教育的最终目的不是制止错误,而是唤醒对更高价值的追求。”在这个意义上,杜绝夏令营里的酒精,需要的不仅是更严的管理,更是更有吸引力的成长体验设计。