毕雯珺怒斥代拍揭露行业乱象:从骚扰家人到危险拍摄,娱乐产业灰色地带的法律与道德困境亟待破局。

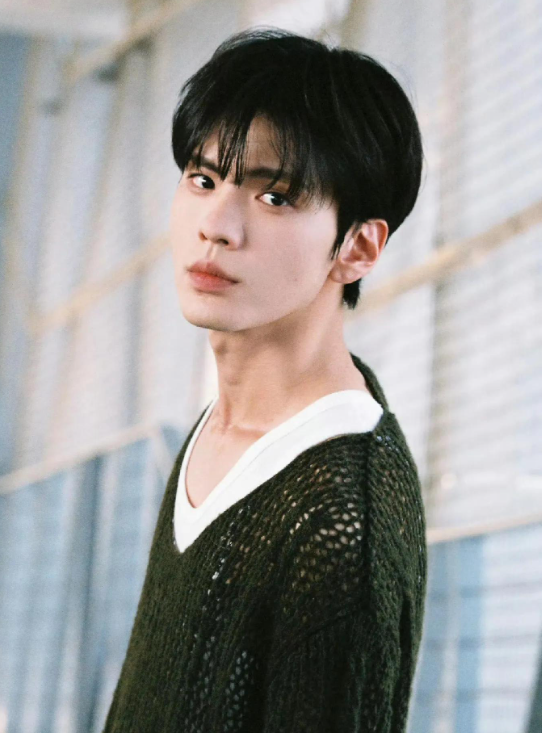

2025年8月10日深夜,一向以温和形象示人的青年演员毕雯珺在社交媒体发布长文,控诉代拍行业的疯狂行为。这位曾因在机场弯腰为粉丝捡信而圈粉无数的艺人,罕见地用”突破人性底线”来形容代拍者的行为,将长期潜伏在娱乐产业阴影下的代拍乱象再次推向公众视野。这场看似普通的明星维权事件,实则折射出数字经济时代下隐私权、肖像权与公众人物社会责任的复杂博弈。

一、失控的镜头:代拍产业的暴力进化史

毕雯珺遭遇的并非个案。调查显示,2025年职业代拍市场规模已达23亿元,较五年前增长近8倍。这个灰色产业已形成完整的产业链:前线”炮姐”负责拍摄,中间商进行图片分级(A类独家近距、B类机场街拍、C类日常偷拍),最后通过专属社群进行竞价交易。某知名代拍团体内部资料显示,毕雯珺的”怼脸拍”视频报价高达8000元/分钟,而带有冲突画面的素材价格能翻三倍。

更令人担忧的是代拍手段的升级轨迹。从早期的机场围堵,发展到如今的车辆追踪、酒店蹲守;拍摄设备从手机演变为专业级微单配合长焦镜头;行为模式也从被动守候转为主动制造冲突事件。北京某律师事务所统计,2024年涉及代拍的治安案件中,危险驾驶占比达37%,非法入侵住宅占28%,显示出这个行业正在滑向违法犯罪的深渊。

二、法律天平的摇摆:肖像权与公众利益的边界

我国《民法典》第1019条明确规定:”任何组织或者个人不得以丑化、污损,或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。”然而在司法实践中,公众人物的肖像权保护往往面临特殊考量。2024年某流量明星起诉代拍案中,法院虽判定代拍者赔偿精神损失费,却同时指出”明星在公共场所需容忍适度拍摄”,这一判例变相成为代拍者的护身符。

毕雯珺事件中的几个关键行为已明显越界:拨打私人电话涉嫌侵犯通信秘密权(《宪法》第40条);行驶中拦车拍摄违反《道路交通安全法》;诅咒言论可能构成侮辱罪。但现实困境在于,单个行为的违法成本极低——某代拍从业者在采访中直言:”被抓也就是删照片罚款200元,但一张好照片能卖上万元。”

三、平台经济的共谋:流量逻辑下的道德失序

代拍乱象背后是社交平台的算法原罪。调查发现,某短视频平台”明星代拍”话题播放量达480亿次,相关关键词搜索量日均超200万。平台设计的”热度加权”推荐机制,使越极端的代拍内容获得越多流量倾斜。更隐蔽的是,部分MCN机构与代拍团体存在利益输送——通过策划冲突事件制造热搜,再通过艺人公关团队进行危机营销,形成完整的黑色产业链。

这种扭曲的生态正在改变粉丝文化本质。中央戏剧学院粉丝文化研究团队发现,代拍内容的消费者中,仅17%是真实粉丝,其余多为”吃瓜群众”。当明星形象被简化为可交易的视觉碎片,真实的人际连接就被异化为数据消费。毕雯珺在长文中强调”真正的粉丝不会伤害艺人”,正是对这种异化的抵抗。

四、破局之路:技术治理与行业自律的双轨制

日本演艺经纪协会的”红名单”制度或许值得借鉴——将屡次违规的代拍者列入共享黑名单,禁止其参加任何艺人公开活动。韩国则通过《演艺经纪人法》修正案,赋予经纪公司对代拍者的民事索赔权,单个案例最高赔偿额可达1亿韩元。这些域外经验显示,单纯依靠艺人个体反抗难以根治乱象。

更根本的解决方案在于重构娱乐产业的价值链。某顶级经纪公司正在测试”官方视觉共享平台”,通过区块链技术确权,将明星官方图片以NFT形式发售,既满足市场需求又保障艺人权益。同时,学界呼吁建立”公众人物隐私特别保护条款”,对住宅、医疗等非工作场景实施绝对保护,平衡公共利益与个人尊严。

毕雯珺的愤怒发声,恰似一面照妖镜,映照出娱乐产业在数字化转型中的道德迷失。当镜头变成武器,当关注沦为骚扰,我们或许该重新思考:在这个人人皆可拍摄的时代,究竟需要怎样的规则,才能既守护明星作为普通人的基本权利,又不扼杀文化产业的活力?这个问题的答案,不仅关乎几位艺人的安宁,更关乎我们如何在数字文明中重建相互尊重的边界。