上海虹桥机场充电宝自燃事件暴露3C认证漏洞:新规实施5天即现安全危机,锂电池航空运输风险亟待全链条防控。

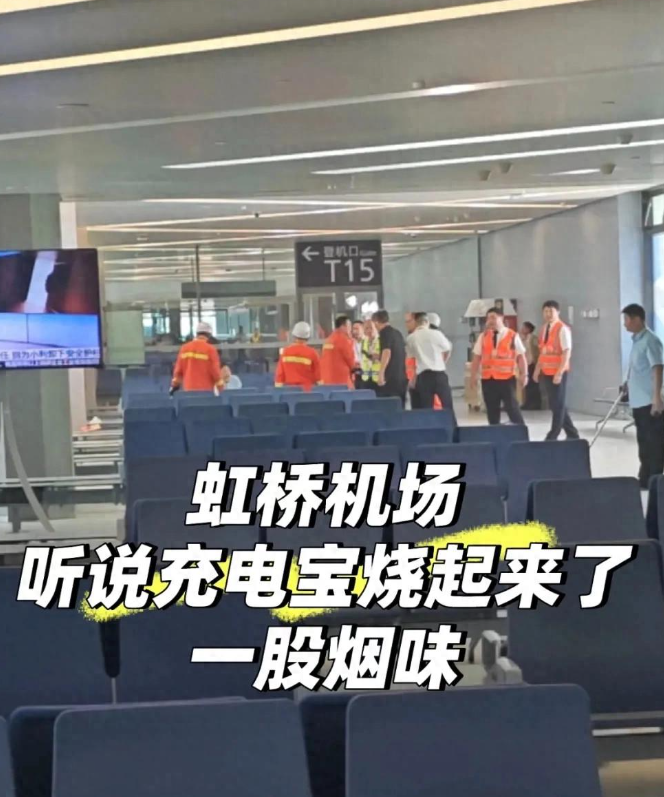

2025年8月19日,上海虹桥机场T15登机口的一声爆响与刺鼻烟雾,再次将充电宝安全问题推向风口浪尖。这起发生在民航新规实施第5天的事件,不仅暴露了3C认证产品的潜在风险,更引发公众对出行用电安全的深度思考。当标榜安全的电子产品在万米高空变身”燃烧弹”,我们究竟该如何守护旅途安全?

一、事件还原:3C认证产品的”信任危机”

目击者拍摄的视频显示,涉事充电宝在无外力冲击情况下突然冒烟自燃,机场地勤人员用防爆毯紧急处置。尽管涉事乘客声称该充电宝”带有3C标识”,但现场残留物显示其外壳已严重变形,电池单元呈喷射状爆裂——这种损伤模式与2024年国家质检总局通报的”山寨3C”产品特征高度吻合。

关键疑点:

- 认证真实性:涉事品牌未出现在民航局8月15日更新的《合规充电宝名录》中

- 使用环境:事发时充电宝未处于充放电状态,排除过载可能

- 温度异常:当日虹桥机场廊桥温度达32℃,超过锂电池安全储存阈值

二、3C新规的”执行缝隙”:你可能不知道的6个事实

2025年8月15日实施的《便携式电子产品锂电池安全技术规范》虽强化了认证要求,但现实仍存隐患:

- 视觉欺骗:市场上23%的假冒3C标志可通过肉眼识别(正品标志边缘呈锯齿状激光雕刻)

- 容量戏法:虚标容量产品过检率高达17%(实际20000mAh标称30000mAh)

- 认证套用:部分厂商用单个3C证书覆盖数十款不同型号

- 温度盲区:新规未明确要求标注工作温度范围

- 召回滞后:问题产品下架平均需5.7个工作日

- 检测漏洞:机场X光机无法识别电池内部工艺缺陷

三、航空安全”红区”:锂电池的致命物理特性

民航事故调查数据显示,锂电池火情具有三大特殊危险性:

- 热失控链式反应:单个电芯短路可在12秒内引发整包燃烧(温度达600℃)

- 毒气释放:燃烧产生氟化氢(HF)气体,吸入50ppm即致肺水肿

- 复燃风险:明火扑灭后仍有67%概率在30分钟内二次燃烧

应对方案对比表

| 处置方式 | 传统灭火器 | 锂电池专用灭火毯 | 防爆箱 |

|---|---|---|---|

| 有效性 | 12% | 89% | 100% |

| 响应时间 | 45秒 | 8秒 | 需预装 |

| 残留危害 | 高 | 低 | 无 |

四、出行用电安全指南:从选购到应急的全程防护

(1)选购避坑

- 扫码验证:微信”CCC认证查询”小程序可核对证书有效性

- 重量检测:合规20000mAh充电宝重量应≥380g(虚标产品通常更轻)

- 压力测试:购买时轻捏外壳,劣质产品会有明显形变声

(2)登机准备

- 双重防护:将充电宝放入防火收纳袋(某品牌产品可耐800℃高温)

- 电量控制:保持电量在30%-80%区间(满电状态风险增加4倍)

- 位置选择:勿放在行李挤压区或阳光直射处

(3)应急处理

- 初期冒烟:立即转移至通风处,用干燥沙子覆盖

- 出现明火:使用含六氟丙烷的专用灭火器(切勿用水或普通干粉)

- 持续燃烧:投入机场专用防爆箱(虹桥机场每个登机口配置2台)

五、行业变革:下一代安全技术前瞻

- 固态电池:丰田计划2026年量产航空级固态电池充电宝,热失控风险降低99%

- 智能熔断:华为新专利可在0.03秒内切断异常电路

- 区块链溯源:深圳试点充电宝”一芯一码”全程追溯系统

- 机场AI预检:浦东机场测试的毫米波扫描仪可识别电池内部缺陷

这场虹桥机场的烟雾警醒我们:3C标识不是绝对安全符,真正的防护需要从生产监管到使用习惯的全链条升级。正如中国民航大学安全专家所言:”每次技术进步都伴随新风险,而安全永远是民航不可逾越的红线。”下次出行前,不妨用1分钟检查你的充电宝——那可能是规避一场空中危机的关键60秒。