面包被大量销毁的背后,是商业利益、品牌策略与粮食浪费之间的尖锐矛盾,亟需企业、政策与消费者共同推动更可持续的解决方案。

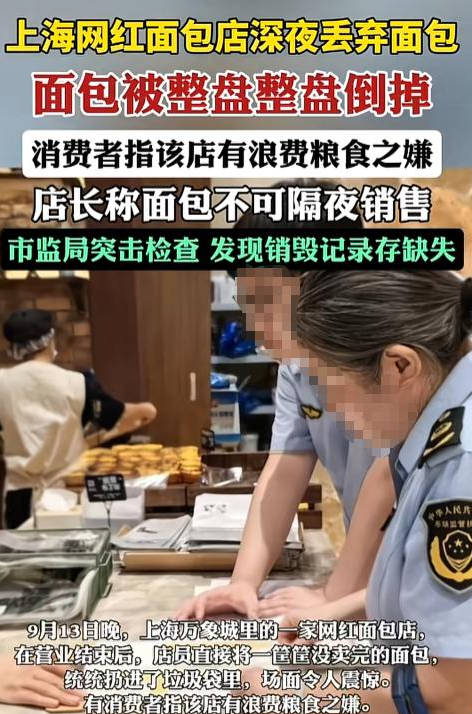

那天晚上,上海万象城一家网红面包店后门,暖黄的灯光下,几个店员正默默将一整筐一整筐金黄饱满、麦香犹存的面包,装进厚重的黑色垃圾袋。

有路人驻足,忍不住问:“这些不是还有两天才到期吗?能不能便宜卖掉?”

店员头也没抬:“公司规定,当日卖不完,一律销毁。”

一句话,轻飘飘地落下,却像一粒沉重的石子,砸进了每个人心里。

我们从小念着“粒粒皆辛苦”,长大后背熟了“朱门酒肉臭,路有冻死骨”。可直到亲眼看见那些还温热的面包被扔进垃圾堆,才恍惚明白——古诗里的叹息,从未真正走远。

一、我们扔掉的,不仅仅是面包

全球每年浪费的粮食,高达13亿吨。

这个数字背后,是无数个日夜农民弯腰播种的身影,是灌溉田地所用的亿万立方米淡水,是化肥与土壤之间无声的交换,是本可以端上贫困家庭餐桌的一餐餐温暖。

而在中国,仅餐饮环节的浪费,就相当于2亿人一年的口粮。

我们随手丢弃的,不只是食物,更是资源、劳动、时间与生命。

可为什么我们仍然如此“大方”?

因为我们离土地太远了。

城市里长大的孩子,没见过麦子如何从青苗变成金黄,没听过深夜面点师傅揉面时沉稳的呼吸。食物成了货架上的商品,明码标价,也随时可弃。

二、“必须扔掉”,背后是冷冰冰的商业逻辑

商家难道不心疼吗?

未必。但他们更怕品牌贬值。

一家主打“每日现烤、绝不隔夜”的面包店,一旦开始打折处理尾货,消费者就会犹豫:“我是不是该等晚上降价?”、“它真的新鲜吗?”

久而久之,品牌的“高端形象”受损,客流流失,损失远大于那几筐面包的成本。

也有人提议捐赠。

但捐赠并非易事:运输需要冷链,储存需要规范,食品安全责任谁来承担?一旦吃出问题,慈善善意可能瞬间变成法律纠纷。企业不敢冒险。

这不是为浪费开脱,而是点出一个现实困境:在商言商,企业的第一要务是生存与利润。道德感,往往退居其次。

三、但总有光亮,在裂缝中透进来

并不是所有企业都选择“一扔了之”。

有的店铺开始借助数字化工具,精准预测销量,按需制作,从源头减少余量;

有的主动与公益组织合作,建立“余量食物捐赠通道”,在确保安全的前提下,将临期食品送至救助站、社区食堂;

还有的品牌推出“盲盒套餐”、“余量福袋”,以低价但不低质的方式,既留住口碑,也减少浪费。

政策也在推动改变。

《反食品浪费法》明确要求食品经营者加强节约管理,不得随意丢弃仍可食用的产品。各地政府陆续推出激励措施:税收优惠、荣誉表彰、配套冷链支持……让企业“愿意捐、方便捐、放心捐”。

四、食物的尊严,人的温度

说到底,食物不该只是冷冰冰的“货”,它连带着人的情感与记忆。

一个面包,可能是孩子放学后的期待,是加班夜归时的安慰,是早晨匆忙却温暖的陪伴。

它的结局,不该是黑色塑料袋和压缩车。

我们可以做得更好:

- 作为消费者,我们愿意接受“不完美”的食物,愿意为企业的善意举措买单;

- 作为企业,能否把“零浪费”变为新的品牌荣耀?而不只是机械执行“销毁规定”;

- 作为社会,我们能否搭建更宽容、更高效的共享机制,让每一份食物都能遇到需要它的人?

白居易在一千年前写道:“典桑卖地纳官租,明年衣食将何如。”

粮食问题,从来不只是经济问题,更是道德与良知的尺度。

希望有一天,“珍惜”不再是一句背诵多年的诗,而是一种自然而然的生活习惯。

希望那些刚出炉的面包,能被珍惜它的人带回家——

而不是在夜里,沉默地走向垃圾桶。