AI生成内容标识新规正式实施,要求发布者与平台对内容合规性负责,但影视、新闻等特殊领域适用标准及技术落地细节仍需进一步明确。

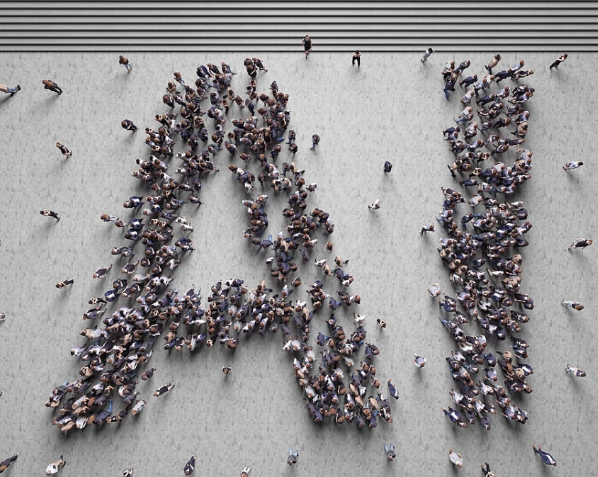

近日,一则关于AI生成内容必须进行标识的新规引发广泛讨论。这份由工信部等三部门联合发布的《互联网信息服务深度合成管理规定》,旨在为AI生成内容“亮明身份”,打击虚假信息传播。新规的核心很明确:一是要求内容发布者对AI生成内容的合规性负责,二是要求平台方主动识别和标注AI生成内容。

然而,规则的生命力在于执行。新规虽已出台,但许多细节仍待明确。比如,如果AI生成的内容仅用于个人欣赏,是否也需要强制标识?用户使用海外开源AI工具生成的内容如何监管?新闻出版、影视制作等特殊领域又该如何适用?这些问题如同悬在空中的问号,亟待更多实施细则的填充。

AI内容标识:为何必要?

在虚假信息泛滥的今天,AI生成内容的存在是一把双刃剑。它既可以是创意工具,也可能成为造谣利器。一段AI生成的虚假视频、一篇自动撰写的谣言文章,足以在短时间内引发社会恐慌甚至群体性事件。正因如此,为AI生成内容加上“身份证”显得尤为重要。

工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林指出,当前很多人不愿意标注AI生成内容,是担心一旦标明,内容的价值会大打折扣。“就像流水线产品与手工制品的区别,AI生成的内容容易被认为是在‘偷懒’。”然而,比起内容价值,真实性和透明度更为重要。标注AI生成内容,不仅是对受众的尊重,也是对内容生态的负责。

特殊领域的困境:影视、新闻出版何去何从?

新规目前尚未对新闻出版、影视制作等领域的AI生成内容提出明确的标识要求,而这恰恰是最需要明确的地带。

在影视行业,AI技术早已广泛应用于特效制作。有的电影中,整个场景都由AI生成,目的是为了以假乱真。如果强制要求在这些内容上标注“由AI生成”,无疑会打破观众沉浸式的观影体验。但同时,如果完全不进行标识,又可能误导观众对真实的认知。

新闻出版领域则更加复杂。如今,不少媒体开始使用AI生成报道,特别是在财经、体育等数据密集型领域。虽然这些内容通常会在文末标注“由AI生成”,但读者是否真的会注意到这些提示?更重要的是,当AI生成的内容与人工创作的内容混杂在一起时,版权归属问题又该如何界定?是属于AI工具的开发者,还是使用AI工具的用户?这些问题的答案,都还需要更多细则来明确。

落地成本:大平台与小企业的差异

新规的落地还需要考虑企业的合规成本。大型互联网平台由于技术实力雄厚,增加AI内容识别和标注功能并非难事。他们可以在图片、视频中嵌入显性或隐性水印,也可以通过算法自动检测AI生成内容。

然而,对中小平台特别是创业公司而言,这样的技术要求可能意味着不小的负担。如果每个平台都需要自行开发AI内容识别系统,不仅会造成重复建设,还可能拖慢创新步伐。或许,行业需要一套标准化的技术解决方案,通过API接口等方式为各类平台提供支持,降低合规门槛。

创作者的两难:标注与否的博弈

对内容创作者而言,是否标注AI生成内容成了一个两难选择。一部分创作者乐于标注,因为他们正是想要展示AI技术的强大。还有一部分人希望标注,是为了防止作品被侵权盗用。

但还有相当一部分创作者不愿意标注,特别是那些使用AI生成广告、电影特效等内容的人。他们担心,一旦标明内容由AI生成,观众就会觉得“一眼假”,作品的传播效果和商业价值都会大打折扣。正如盘和林所言:“一个老人打翻拳击手的视频,如果标注是AI生成,谁还会相信?”

未来之路:在合规与发展间寻找平衡

AI生成内容标识新规的出台,迈出了规范AI内容生态的重要一步。但要真正落地,还需要更多细则支持。我们需要明确不同场景下的标注要求,需要为特殊领域制定差异化规则,需要为中小企业提供技术解决方案,还需要建立有效的执法机制。

最重要的是,要在内容合规和AI发展之间找到平衡点。我们不能因为害怕风险而扼杀创新,也不能为了发展而放任虚假信息传播。标识AI生成内容,不是为了限制AI,而是为了让AI在正确的道路上走得更远。

只有当AI内容生产体系的各方责任得以明确,当违规者受到应有的惩处,这个新兴领域才能行稳致远。而这,需要立法者、平台、创作者和每一位用户的共同努力。