关于六世达赖仓央嘉措的死因,正史仅以“道死青海”模糊记载,其真正原因至今未有定论,主流推测包括因病圆寂、政治暗杀或在押解途中逃脱,成为西藏历史中一桩永恒的谜案。

1706年深秋,青海湖畔,寒风凛冽。一位年仅24岁的僧人在此悄然离世。他,是六世达赖喇嘛仓央嘉措,西藏历史上最富争议、也最牵动人心的宗教领袖。他的死亡,没有隆重的仪式,没有明确的记载,甚至没有一句确切的遗言。

就像他诗中写的那般——“白色的野鹤啊,请借我翅膀去远方;我不会远走,只到理塘就折返。”

而他这一去,再未归来。

一、从农奴之子到雪域法王:一段被权力裹挟的人生

1683年,仓央嘉措生于藏南门隅地区一个普通的农奴家庭,自幼随家人信奉宁玛派(红教)。这一教派戒律相对宽松,允婚恋、重情感,赋予他早期自由烂漫的天性。

然而,命运的转折发生在他15岁那年。

当时实际执掌西藏政务的第巴·桑结嘉措,已在秘密中选定他为五世达赖的转世灵童。

在被悄然接至错那宗学习后,他突然被推上历史的前台——1697年,在清康熙帝的敦促下,他正式坐床,成为六世达赖喇嘛。

可从一个自由的山间少年,骤然成为格鲁派(黄教)最高宗教领袖,于他而言,不是荣耀,而是桎梏。

黄教戒律森严,禁婚恋、绝情欲,而他却早已习惯了红教中质朴而热烈的人间烟火。

二、“不负如来不负卿”:他在诗歌与戒律之间挣扎

于是,我们看到了一个撕裂的仓央嘉措:

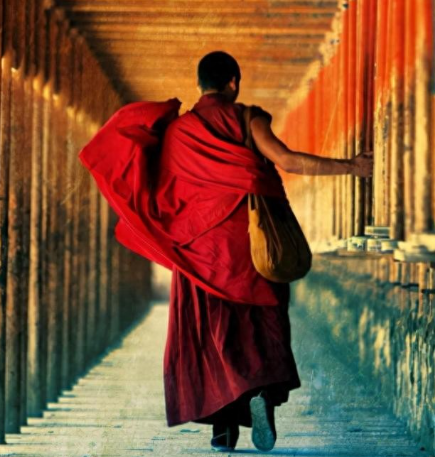

白天,他是布达拉宫中诵经打坐的达赖喇嘛;

夜晚,他却化名“宕桑旺波”,流连于拉萨街头的酒肆与市集,写诗、饮酒、会情人。

他写下这样的诗句:

“住进布达拉宫,我是雪域最大的王;流浪在拉萨街头,我是世间最美的情郎。”

这些诗,语言直白,情感炽烈,迅速传遍雪域高原。有人视之为离经叛道,也有人从中读出了一颗不愿被身份绑架的真心。

而这一切,也早已被政敌——蒙古和硕特部的拉藏汗牢牢盯上。

对拉藏汗而言,仓央嘉措不仅是宗教上的“异类”,更是政治上的绝佳靶子。

三、被押解上路:最后一程,满是信徒的泪与呼喊

1705年,西藏政局剧变。拉藏汗击败第巴·桑结嘉措,彻底掌握大权。

随后,他上奏康熙,指控仓央嘉措“不守清规,非真达赖”,请求废黜。

康熙出于稳定西藏的考虑,最终同意将其“执送京师”。

1706年,押解队伍启程。

行至哲蚌寺时,悲愤的僧众冲出来试图抢回他们的达赖。

刀光剑影中,仓央嘉措主动站了出来,平静地说道:

“不必为我流血,我走。”

他转身走入命运的荒原,身后是万千信徒长跪不起的哭声。

四、青海湖之死:迷雾重重,三种猜测流传至今

关于他生命的终点,正史仅寥寥数笔:“道死青海。”

而民间与史学界,则展开了持续三百多年的猜测:

- 病死说: 高原苦寒,长途跋涉,心力交瘁。一位自幼在藏南长大的青年,确实难耐北路严寒与奔波,可能因劳累感染而亡。

- 暗杀说: 这是最富政治色彩的推测。拉藏汗或清廷都不愿他真的抵达北京——活着的他,无论受审、受封或软禁,都将是一个难以控制的符号。

- 遁走说: 最浪漫,也最渺茫的传说。说他其实在混乱中成功逃脱,此后隐姓埋名,游历青、蒙、川、印,最终以高僧身份圆寂他乡。 然而,严谨的史学者多认为,在蒙古精兵严押之下,此举几无可能。

五、结语:他真正死亡的,是身份;永远活着的,是诗与魂

仓央嘉措的肉身,或许的确消逝在了青海湖畔的寒风里。

但他从未真正离开。

他的死,是一个理想主义者与残酷政治现实碰撞的悲剧结局;

他的诗,却跨越三百年,依然被无数人传唱,成为追求自由与真诚的精神象征。

历史或许永远无法给出一个确切的死因,但我们记得:

他曾真实地活过、爱过、痛苦过、挣扎过。

他不是完美的法王,却是一个完整的人。

或许,对他最好的告慰,便是如他诗中所言:

“世间事除了生死,哪一桩不是闲事。”

他已逝去,但他也终于自由了。