河南多地遭遇极端高温侵袭,37℃警报下城市基础设施与民生面临严峻考验,亟需构建系统性气候适应体系。

6月13日清晨6点45分,郑州市气象台的预警信号划破了仲夏的宁静。随着高温橙色预警的发布,一场覆盖河南20地的”热浪战役”正式打响。截至当日午间,郑州、洛阳、平顶山等城市的气温计指针已直逼37℃,体感温度更突破40℃大关。这场突如其来的热浪,正在考验着中原大地的城市韧性。

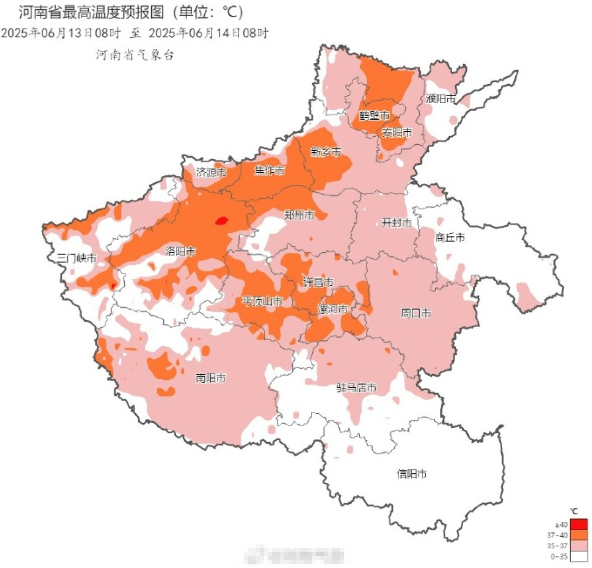

一、高温版图扩张的警示

气象数据显示,此次高温过程呈现出三大异常特征:升温速度创纪录——郑州5小时内气温飙升12℃;影响范围超预期——24个国家级气象站突破6月极值;持续时间不寻常——连续5天35℃+的高温将持续至下周。河南省气候中心分析指出,这种”爆发式升温”与副热带高压异常北抬密切相关,其强度已达历史同期罕见水平。

更令人担忧的是城市热岛效应的叠加作用。卫星遥感显示,郑州主城区与周边郊区温差达4.2℃,混凝土建筑群在夜间持续释放蓄积的热量,使得凌晨最低温度仍维持在30℃左右。这种全天候的”蒸笼模式”,让传统的”昼伏夜出”避暑策略彻底失效。

二、市井生活中的高温经济学

在二七区某菜市场,摊主王师傅的冰柜从清晨就开始超负荷运转。”三小时化了两箱冰,青菜蔫得比卖得快。”他的记账本显示,高温导致生鲜损耗率从日常15%飙升至40%,这部分成本最终反映在菜价上——菠菜单价较上周上涨2.3元。

外卖骑手李明的智能手环记录着极端天气下的工作状态:日均步数减少28%,但心率超过120次/分钟的时间增加4小时。平台数据显示,午间配送费虽上浮50%,接单率却下降60%,”热浪补贴”难以弥补效率损失。这种微观经济行为的改变,正在重塑城市服务业的运行逻辑。

三、基础设施的极限测试

郑州地铁的空调系统迎来最严峻挑战。下午3点的监测显示,1号线车厢温度已升至26℃,超出标准值3℃。运营部门紧急启动”错峰制冷”方案,在列车进站前5分钟预冷车厢。电力负荷曲线则呈现”双峰”特征——午间13:00与晚间20:00分别出现峰值,国网河南电力已启用虚拟电厂调节机制。

更为隐蔽的是供水管网的危机。金水区某老旧小区24小时内报修5次爆管,抢修队员张师傅描述:”铸铁管烫得戴手套都能感觉温度,热胀冷缩导致接口崩裂。”水务集团透露,当前供水缺口已达8万吨/日,正启用黄河备用源水。

四、健康防御体系的新课题

河南省人民医院急诊科的数据触目惊心:热射病患者数量同比激增300%,其中户外工作者占比65%。更值得警惕的是”厨房中暑”现象——50岁以上家庭主妇因节省电费不开空调,在密闭厨房连续作业引发热衰竭的案例骤增。

社区卫生服务中心创新推出”纳凉门诊”,将预检分诊前移至小区凉亭。金成时代城社区医生刘梅介绍:”我们配置了便携式电解质检测仪,10分钟就能判断脱水程度。”这种下沉式医疗服务,正在构建高温健康防护的第一道防线。

五、城市降温的全球智慧

面对持续高温,全球城市的应对经验值得借鉴。东京的”喷雾巴士”在主干道形成水雾走廊,可使路面温度降低5℃;巴黎推行”凉岛计划”,将教堂、博物馆等公共建筑设为避暑中心;迪拜则研发”相变材料”人行道,通过蓄冷剂调节地表温度。

在郑州,部分商圈已试点”被动式降温”改造。郑东新区某商业综合体采用垂直绿化+浅色铺装+雾森系统组合,监控显示室外广场温度较周边低6℃。这种低能耗降温模式,或将成为未来城市更新的标准配置。

结语:气候适应力的构建

当高温从”异常天气”变为”季节常态”,城市治理需要系统性重构。从建筑标准的修订(强制外遮阳设计)、劳动保护的完善(高温停工保险机制)、到能源结构的优化(分布式制冷系统),每一个环节都关乎千万市民的生存质量。

在二七塔的钟声里,外卖员张伟灌下今天第6瓶盐水。他的手机弹窗跳出新的预警信息:”明日高温持续,请做好防护。”这场人与高温的拉锯战,既是对城市韧性的考验,更是对文明智慧的叩问。当极端气候成为常态,唯有构建起”预警-防御-适应”的全链条体系,才能让”出门如洗澡”的调侃不再成为生活的无奈写照。