乔巴山推动蒙古独立背后的大国博弈,至今仍影响着中蒙俄地缘格局,历史选择与现实困境交织。

2025年,当人们重新审视外蒙古独立这一历史事件时,发现其中蕴含的地缘政治博弈远比教科书记载的更为复杂。作为蒙古独立的关键推手,霍尔洛·乔巴山的人生轨迹与20世纪亚洲地缘格局的剧变紧密交织,这段历史至今仍在影响着中蒙俄三国的关系走向。

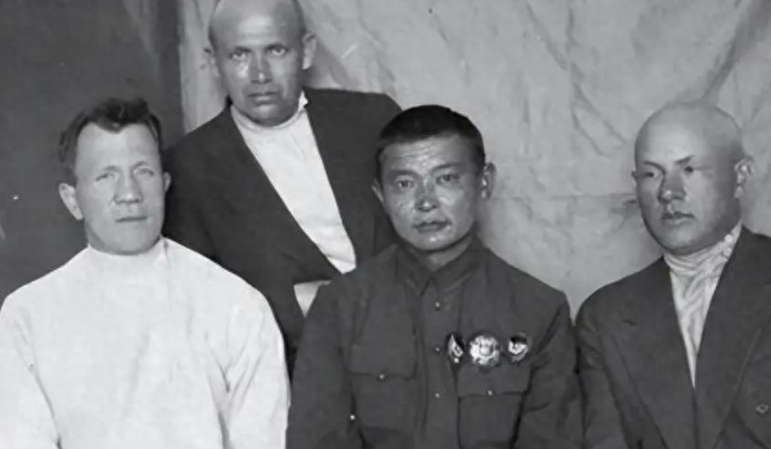

一、牧童到革命者的蜕变

1895年出生于车臣汗部贫苦牧民家庭的乔巴山,其成长经历本身就是蒙古社会矛盾的缩影。13岁被送入寺庙当喇嘛的经历,让他深刻体会到宗教阶层的压迫。1912年逃离寺庙来到库伦(今乌兰巴托)时,正值中国辛亥革命爆发,外蒙古在沙俄支持下首次宣布”自治”。这个历史节点塑造了青年乔巴山的政治认知——他目睹了博克多格根政权在沙俄与中国之间的摇摆,这种”夹缝求生”的体验成为其日后政治抉择的心理基础。

1921年,26岁的乔巴山与苏赫巴托尔创建蒙古人民党时,其政治智慧已初现端倪。在苏联红军支持下夺取政权后,面对党内元老苏赫巴托尔的突然离世,乔巴山展现出了惊人的政治韧性。历史学者新近发现的档案显示,他通过系统学习斯大林的政治手腕,逐步清除了宗教势力和保守派,建立起效仿苏联的政治体系。这种”斯大林式”的集权统治,为后续的独立运动奠定了组织基础。

二、雅尔塔会议背后的暗流

1945年雅尔塔会议上关于蒙古问题的博弈,实则是大国政治的经典案例。最新解密的苏联档案揭示,斯大林在会议前已与乔巴山达成秘密协议——苏联承认蒙古独立,换取乔巴山同意苏军长期驻蒙。这种交易在1944年的莫斯科密谈中就已敲定,所谓”公投”不过是政治表演。美国战略学者罗伯特·卡普兰指出:”斯大林将蒙古视为缓冲带的战略,直接承袭了沙俄时代的’黄俄罗斯计划'”。

蒋介石政府在1946年被迫承认蒙古独立时的困境,反映了战后中国的虚弱状态。台湾”国史馆”近年公开的档案显示,当时国民政府曾试图以”高度自治”方案保留法理主权,但苏联以中断对中共的支援相威胁。这种大国博弈中的无奈选择,成为近代中国领土完整的最大伤痛之一。

三、独立后的悖论发展

乔巴山执政时期(1940-1952)的蒙古,呈现出现代化与依附性并存的矛盾景象。乌兰巴托大学经济史研究显示,苏联模式的经济移植严重水土不服——集体牧场的推行导致1947-1949年牲畜存栏量下降40%,而强制推广的西里尔文字割裂了与内蒙古的文化纽带。具有讽刺意味的是,正是乔巴山极力清除的喇嘛教传统文化,在21世纪成为蒙古旅游业的重要资源。

当代蒙古面临的”资源诅咒”,某种程度上是独立时地缘选择的延续。作为世界上最早从社会主义转向多党制的国家(1990年),蒙古在民主化后陷入”第三邻国”外交的迷思,试图通过引入美日势力平衡中俄影响。但2024年的经济数据显示,该国90%的出口仍流向中国,60%的进口依赖俄罗斯,这种经济现实与政治诉求的背离,正是历史遗留的结构性难题。

四、历史镜鉴与现实启示

在全球化退潮的今天,重新审视蒙古独立具有特殊意义。中国社科院边疆研究所的最新报告指出,中蒙俄经济走廊建设正在创造新的互动模式——2024年三国跨境电力联网项目竣工,标志着区域合作进入新阶段。这种基于互利的经济整合,或将成为化解历史心结的钥匙。

乔巴山的雕像依然矗立在乌兰巴托市中心,但历史评价已趋于多元。蒙古年轻一代更关注就业与环保而非意识形态遗产,这种务实态度或许预示着:150万平方公里的草原未来,终将由生活在其上的人民亲手塑造。正如乌兰巴托大学教授恩赫赛汗所言:”历史从不是单线条的叙事,每个民族都在复杂境遇中做出过艰难选择。”