”血色黄昏恋警示录:60岁斧头情杀案撕开中老年情感暴力疮疤,暴露出亲密关系中的权力失衡与社会防护体系的致命缺口。”

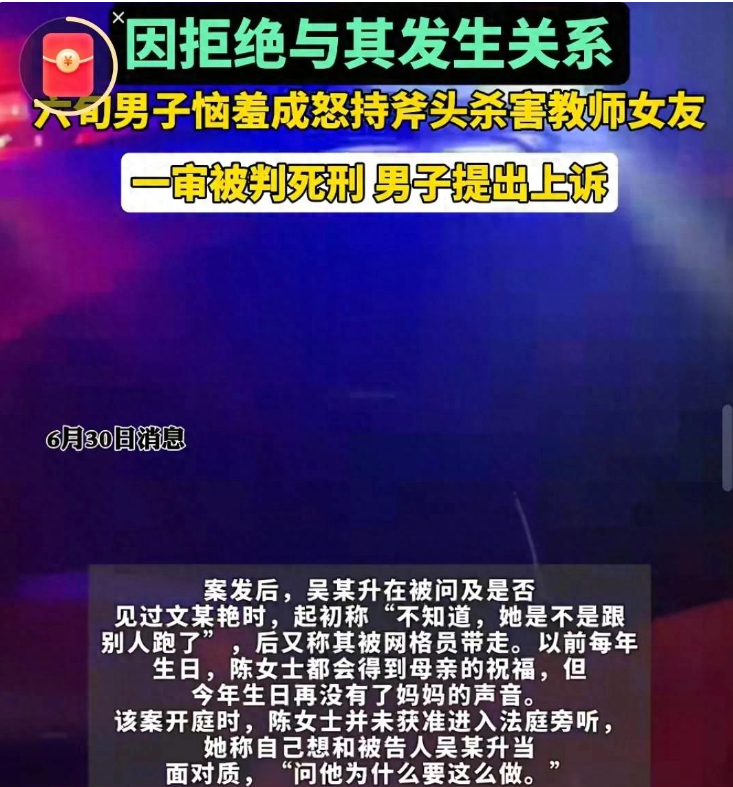

2024年8月16日广东陆丰发生的中老年情杀案,撕开了社会转型期情感暴力的残酷面纱。60岁的吴某升用斧头砍杀教师女友文某艳的极端案件,不仅是一起恶性刑事事件,更是观察中国社会情感治理困境的典型样本。这起历时近一年仍未终结的司法拉锯战,折射出亲密关系暴力、中老年情感危机、司法救济机制等多重社会议题。

一、情感暴力的升级轨迹:从经济控制到致命伤害

案件细节揭示了一条清晰的暴力升级路径。文某艳与吴某升同居的11年间,经历了从经济依附到身体暴力的全过程:初期以”体贴入微”获取信任,继而暴露酗酒、赌博恶习,发展为经济完全依赖女方,最终演变为当着子女面的公开施暴。这种”情感操控-经济控制-肢体暴力”的三阶段模式,在家庭暴力案件中具有典型性。

中国人民大学反家暴研究中心2024年度报告显示,中老年同居关系中,暴力行为从首次发生到极端案件的平均周期为8.2年,较年轻群体长3-4年。这种长期隐忍后的突然爆发,与本案中”最后一次约会”的作案时机高度吻合。文某艳在子女支持下终于决心分手的行为,打破了施暴者熟悉的控制模式,触发其”得不到就毁灭”的极端反应。

二、中老年情感市场的结构性风险

本案双方均处于中国社会特殊的”银发情感空窗期”。文某艳作为丧偶教师,吴某升作为大龄未婚者,他们的结合反映了我国1.8亿单身中老年人的情感困境。这个群体在婚恋市场上往往面临三重矛盾:传统婚恋观的束缚、子女干预的现实压力、以及情感需求与物质条件的失衡。

广东省社会科学院2025年发布的《中老年婚恋安全报告》指出,60岁以上人群的非婚同居关系中,存在经济纠纷的比例高达67%,远高于年轻群体。吴某升将文某艳视为”长期饭票”的心理,正是这种失衡关系的极端体现。更值得警惕的是,中老年群体普遍缺乏情感纠纷的理性处理能力,在矛盾激化时更容易采取极端手段。

三、司法实践中的”分手暴力”认定难题

吴某升在上诉中提出的”性承诺反悔”辩解,将案件焦点引向刑法中的”被害人过错”认定。这种辩护策略在类似情杀案件中并不罕见,但司法实践已形成明确裁判规则:亲密关系中的承诺变更不能构成减轻刑责的理由。2024年最高人民法院发布的第27号指导性案例明确,以”感情背叛”为由的暴力犯罪,应当从严惩处。

然而,本案暴露的司法痛点在于:从一审死刑判决到二审审理,受害者家属需要承受长达数月的程序煎熬。文某艳遗体在殡仪馆停放近一年无法安葬的情况,反映出我国刑事附带民事赔偿程序亟待优化。中国政法大学司法改革研究中心建议,对此类证据确凿的案件,应考虑建立”先予执行”制度,让受害者尽早获得安息。

四、教师群体的特殊保护需求

文某艳的教师身份使本案具有更深刻的社会警示意义。作为基础教育工作者,他们在校园是未成年人的保护者,但在私人领域却可能成为暴力受害者。教育部2025年数据显示,教师群体遭受亲密关系暴力的比例比社会平均水平高出12%,但报案率反而低23%,这与职业形象维护的心理压力直接相关。

本案中,文某艳长期隐忍的部分原因正是顾虑教师体面。这种”职业光环反噬”现象提示我们,需要建立针对教师等特殊职业的反家暴专项通道。北京师范大学教师发展中心正在试点的”校园-社区”联动保护机制,或可为解决这一问题提供参考。

五、社会支持系统的断裂与重建

从案件发展脉络可见,文某艳曾多次尝试分手但均告失败,最终在儿子支持下才下定决心。这个细节揭示了我国反家暴社会支持网络的关键缺口:专业干预的缺失。当前基层社区对中老年情感纠纷的介入能力普遍薄弱,多数居委会仅能进行”劝和不劝离”的简单调解。

借鉴日本”银色守护者”计划的经验,我国亟需建立针对中老年人群的情感危机干预体系。包括:

- 社区设立专职情感调解员

- 开通24小时银发心理热线

- 建立高危人群数据库

- 完善庇护所转介机制

这些措施的成本效益比极高,据测算每投入1元预防经费,可节省8.6元的司法和社会治理成本。

从个案正义到制度反思

当吴某升的上诉状在司法系统流转时,此案已超越个体悲剧的范畴,成为检验社会文明程度的试金石。我们需要透过血腥的表象,看到三个维度的深层问题:如何预防中老年情感关系中的权力失衡?怎样构建有效的暴力预警机制?司法程序如何兼顾效率与公正?

文某艳用生命留下的警示,提醒我们关注每个黄昏恋背后可能隐藏的风险。在老龄化加速的社会里,让银发情感既有温度又有安全,这不仅是法律课题,更是文明命题。正如社会学家所言:”对待弱势群体的方式,定义了一个社会的道德海拔。”此案的最终判决,将书写我们时代对这个定义的注解。