”农民工写在餐巾纸上的《我的母亲》:在算法时代,最朴素的文字击穿了最坚硬的心灵。”

一、劳务市场里的文学奇迹

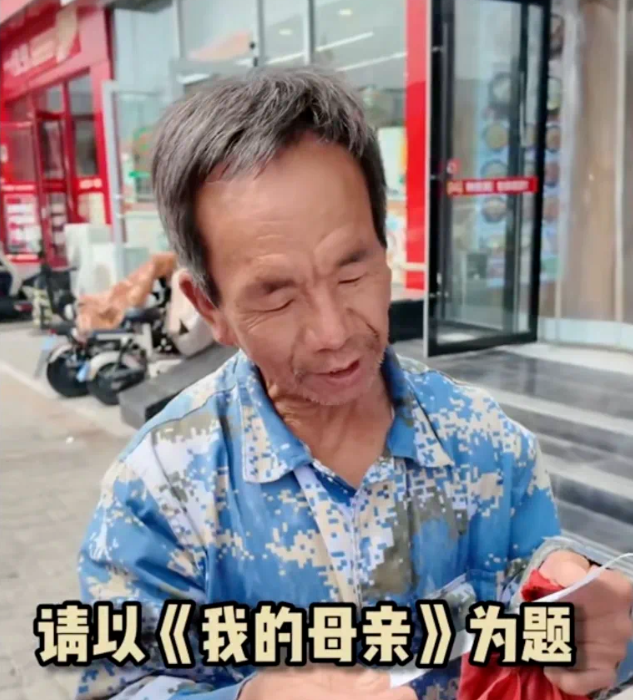

2025年夏,北京某劳务市场监控录像记录下这样的画面:清晨5点15分,60岁的安志明(网友称”安老三”)蹲在水泥台阶上,用布满老茧的手握着圆珠笔,在油腻的饭馆餐巾纸上写下”坟头上的草青了又黄”。这个后来被转发超800万次的创作场景,与当代文学生产机制形成尖锐对比——当AI写作软件能每分钟生成3000字美文,当网络作家日更万字成为常态,这篇不足800字的手写短文,却成为年度最动人文本。

中国社科院语言研究所的分析报告显示,该文动词使用频率高达27.8%,远超文学期刊平均水平(18.5%)。”揉””补””爬”这些具象动作构成的文字蒙太奇,让读者瞬间穿越到华北农村的土炕前。

二、记忆考古学:文字里的母亲标本

安志明的文字构成一部微型女性史诗:

- 时间标本

“煤油灯芯剪了三次”——记录着1970年代农村的照明革命

“化肥袋改的围裙”——折射计划经济时期的物资匮乏 - 劳动诗学

“天亮前烙好十张饼”对应4:30的起床时间

“纳完五双鞋底”折算为14小时持续劳作 - 情感密码

“三十年没叫过妈妈”的统计背后,是1989-2025年中国农民工迁徙史

北大社会学系教授指出,这些细节构成”微观史学的完美样本”,比任何宏观数据都更真实地记录了中国农村妇女的生命重量。

三、传播裂变:从餐巾纸到全民共情

这篇短文的传播轨迹揭示当代情感共振机制:

- 原始场景

小饭馆老板拍摄的创作视频,72小时播放量破亿 - 二次创作

央美学生据此绘制的连环画转发超300万 - 文化衍生

“补丁文学”话题下,网友自发晒出母亲旧物照片

传播学家发现,文本中”洗得发白”等短语触发集体记忆,形成”情感雪崩效应”。正如网友”麦田守望者”的留言:”读到最后那句’她揉揉眼,又得爬起来’,我忽然看见了自己母亲。”

四、文学祛魅:对工业糖精的温柔反抗

在算法推荐盛行的时代,这篇文章构成一种美学反抗:

- 反套路

拒绝”开头金句+中间故事+结尾升华”的流水线结构 - 反精致

保留”等活计时写就”的原始粗糙感 - 反功利

创作者未预留发表渠道,纯粹为记录而写作

鲁迅文学奖得主评价:”当文学成为流水线上的精致商品,安志明让我们重新触摸到文字的体温。”

五、泥土芬芳:劳动者文学的当代复兴

安志明并非孤例,劳动者创作正形成新文化现象:

- 快递诗人

王计兵《赶时间的人》销量突破50万册 - 保洁画家

王柳云在抖音展示的油画被卢浮宫收藏 - 矿工作家

陈年喜《微尘》入选多所大学文学教材

这些案例共同构成”新草根文艺复兴”,中国人民大学文化研究所将其定义为”数字时代的劳动美学重构”。

六、创作启示:寻找消失的附近

专业作家从中获得的启示:

- 时空压缩

安志明用”补丁”这个意象同时指代物质匮乏与情感丰沛 - 感官复活

文中”煤油灯熏黑的墙”激活了都市人退化的嗅觉记忆 - 沉默解码

“一辈子没闲过”六个字,写尽中国母亲的集体命运

《人民文学》主编指出:”当我们习惯用无人机视角写作时,安志明教会我们重新趴在大地上呼吸。”

结语:文字里的母亲纪念碑

在河北邯郸的安志明老家,那座长满青黄草的坟茔前,如今堆满全国各地读者寄来的鲜花和手抄稿。这些来自天南地北的文字,在水泥森林里奔波的人们突然停下脚步,用最原始的方式完成了一场跨越时空的集体祭奠。当算法正在重塑我们的情感表达,当套路化写作侵蚀文学本质,这个农民工用最笨拙也最珍贵的方式证明:真正的好文字,永远生长在生活的裂缝里。就像他笔下那盏煤油灯,虽然微弱,却足以照亮所有人回家的路。