老酒与诗词的千年对话:酒器如凝固诗行,酒香似流动平仄,共谱中华文化的醇厚篇章。

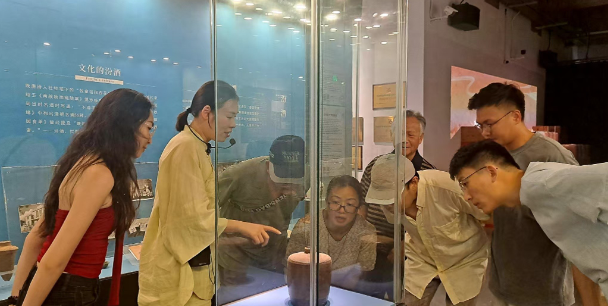

在曾品堂老酒博物馆的灯光下,一瓶瓶沉睡多年的老酒静静陈列,它们不仅是酒精的容器,更是时间的胶囊。6月28日,江右诗社的造访让这些沉默的液体文物与跃动的诗词文字展开了一场跨越千年的对话。这场看似偶然的相遇,实则揭示了中华文明中酒文化与诗学精神之间深刻的内在联系。

一、酒器:凝固的诗歌

民国厅内,那些造型各异的老酒瓶本身就是一首首凝固的诗。一只1920年代的景泰蓝酒壶,壶身缠枝莲纹蜿蜒流转,仿佛在诉说那个新旧交替时代的审美焦虑;一排排解放初期的白瓷酒瓶,简约的造型中透露着朴素刚健的时代精神。诗社成员在这些器物前驻足,看到的不仅是酒器,更是一部立体的物质文化史。正如刘红霞秘书长所言:”这些酒器上的纹饰,何尝不是先人留给我们的视觉诗行?”

在中国传统文化中,酒器从来不只是实用器皿。商周青铜酒器上的饕餮纹,汉代漆耳杯上的云气纹,唐代金银酒具上的缠枝纹,都是特定时代的审美密码。这些纹饰与诗词中的意象系统遥相呼应——青铜酒器上的雷纹与《诗经》中的”震电烨烨”,漆器上的云纹与楚辞中的”青云衣兮白霓裳”,构成了物质文化与精神文化的双重表达。

二、酒香:流动的平仄

在名酒厅,不同地域的佳酿排列成阵。一瓶1970年代的茅台,即使密封完好,似乎也能让人嗅到那独特的酱香;一坛1980年代的绍兴黄酒,坛身上的水痕暗示着岁月催陈的魔力。这些液体文物最神奇之处在于,它们依然保持着活性,随时准备唤醒沉睡的香气分子。

这种流动的特质与诗词的韵律有着异曲同工之妙。好酒讲究”醇厚绵长”,好诗追求”余音绕梁”;品酒需要”咂摸回味”,赏诗讲究”涵咏体会”。明代袁宏道在《觞政》中写道:”酒以淡者为圣,清者为贤。”这与严羽《沧浪诗话》论诗”羚羊挂角,无迹可求”的美学追求何其相似。酒香与诗韵,都是超越具象的审美体验。

三、酒史:时代的韵脚

红色文化厅的纪念酒特别引起了诗社成员的注意。一组1950年代的”国庆纪念酒”,酒标上的红旗、齿轮、麦穗图案,记录着那个激情燃烧的岁月;一瓶1970年代的”援外特供酒”,背后是特殊时期的外交风云。这些酒瓶如同历史的韵脚,标记着时代的精神气候。

在中国文学史上,酒与诗的关系同样见证了时代的变迁。魏晋名士的”曲水流觞”催生了兰亭雅集;唐代诗人的”斗酒诗百篇”成就了盛唐气象;宋代文人的”诗酒趁年华”体现了内敛精致的审美转向。每个时代的饮酒方式与诗歌风格,都构成了互文关系。正如苏轼《汲江煎茶》中所写:”活水还须活火烹,自临钓石取深清。”酒与诗都是时代精神的萃取物。

四、酒魂:文化的基因

特色酒厅展示的各民族酒文化尤其令人惊叹:彝族的咂酒、藏族的青稞酒、蒙古的马奶酒……这些酒品承载着不同民族的生存智慧与文化记忆。一只苗族牛角酒器,其弯曲的造型与《苗族古歌》的叙事结构惊人地相似;一套土家族竹筒酒具,让人联想到《竹枝词》的清新自然。

这种物质文化与非物质文化的对应关系,揭示了酒作为文化基因载体的功能。在中国诗歌传统中,酒一直是重要的文化符号:《诗经》中的”为此春酒,以介眉寿”是礼仪的象征;陶渊明的”悠悠迷所留,酒中有深味”是隐逸的寄托;李白的”天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”是自由的宣言。酒与诗共同构成了中国人的精神基因谱系。

参观结束后,诗社成员即兴创作的诗词,为这场对话画上了圆满的句号。这些诗句与老酒相映成趣,如同给沉睡的液体文物注入了新的生命。在这场跨越千年的对话中,我们看到:老酒是液态的诗歌,诗歌是文字的老酒;老酒封存着时间的味道,诗歌酿造着永恒的情怀。二者共同诠释着中华文明”物载道”的文化精神,也启示我们:在物质文化遗产与非物质文化遗产之间,存在着无数等待被发现的对话可能。