景区”洗手费”争议暴露公共服务商业化困局:技术创新不应逾越民生底线,法律监管亟待明确服务边界。

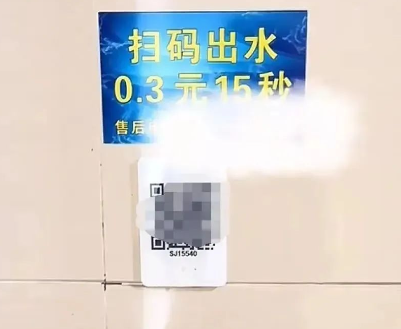

辽宁葫芦岛银泰水星海洋乐园的”0.3元15秒”洗手服务近日引发舆论哗然。这场看似微不足道的收费争议,实则触及了现代旅游业发展的核心矛盾——当基本公共服务被贴上价签,我们究竟是在倡导节约,还是在纵容商业机构对公共权益的蚕食?这场风波背后,是景区经营模式转型带来的阵痛,也是法律监管滞后于商业创新的现实写照。

收费洗手池背后的商业模式创新

扫码支付洗手服务的运营方”趣互联”平台,本质上是一个物联网设备管理系统。该平台通过技术手段将传统公共服务设施转化为可计量、可收费的”智能设备”,这种创新在商业逻辑上无可厚非。平台客服透露已服务全国70多个景区,证明这种模式正在形成规模化应用。技术专家指出,这类系统的硬件改造成本仅需200-300元/台,按0.3元/次计算,日均100人次使用即可月入近千元,是典型的”薄利多销”商业模式。

然而问题在于,当洗手这种基本生理需求被纳入收费体系时,技术创新就逾越了公共服务底线。北京第二外国语学院旅游科学学院院长谷慧敏教授指出:”景区厕所革命本应提升服务质量,现在却成为新的盈利点,这与’厕所革命’的初衷背道而驰。”数据显示,国内5A级景区厕所建设平均投入已达80万元/座,这笔本应由景区承担的成本,正通过扫码支付转嫁给游客。

法律视角下的权利博弈

从法律层面看,这场争议涉及三重权利冲突:

企业经营自主权与公共服务义务的冲突。《旅游法》第42条明确规定景区应提供”必要的旅游配套服务”,但未明确界定”必要”的范围。广东广和律师事务所尹玉律师指出:”当瓶装水售价10元无人质疑,而洗手收费0.3元引发争议时,说明公众对基本服务存在心理预期底线。”

消费者公平交易权与明码标价原则的冲突。虽然景区做到了明码标价,但游客在急需洗手时别无选择,这种”被迫交易”涉嫌违反《消费者权益保护法》第26条关于”不得强制交易”的规定。中国人民大学法学院教授刘俊海认为:”明码标价不等于合理定价,景区利用垄断地位设置必需服务收费,属于滥用市场支配地位。”

地方政府定价权与市场调节价的边界。当前景区收费项目实行分类管理:利用公共资源建设的景区实行政府定价,商业投资景区实行市场调节价。葫芦岛事件暴露出监管空白——当商业景区提供公共服务时,其收费行为应遵循何种标准?国家发改委价格司相关人士透露,正在研究将景区厕所等基础服务纳入政府指导价目录。

全球视野下的公共服务收费实践

放眼国际,景区公共服务收费存在三种模式:

欧洲模式:以法国为例,法律规定所有接待公众的场所必须提供免费厕所,违者最高罚款3000欧元。埃菲尔铁塔等景点通过商户联盟制度,由周边商家共同维护公共设施。

美国模式:迪士尼等主题公园将洗手间维护成本计入门票,黄石公园等国家公园则通过联邦拨款保障服务。数据显示,美国景区厕所单座年维护成本约1.2万美元,全部由运营方承担。

亚洲模式:日本实行”自愿付费”制度,游客可投币使用高级厕所,但必须提供免费替代方案;新加坡圣淘沙景区则创新性地将厕所广告位招商,用商业收入补贴维护费用。

比较而言,中国景区直接向使用者收费的做法显得简单粗暴。同济大学景观设计系教授吴伟建议:”可借鉴’使用者付费+政府补贴+商业反哺’的混合模式,而非将成本完全转嫁给游客。”

监管创新与行业自律的双重路径

解决当前困局需要双管齐下:

技术监管创新:杭州市已试点”景区服务设施监管平台”,通过物联网技术实时监测厕所等设施使用情况,对违规收费自动预警。该系统运行半年,景区厕所投诉量下降72%。

行业标准建设:中国旅游协会正在制定《旅游景区服务质量分级标准》,拟将”免费提供洗手服务”纳入4A级以上景区硬性指标。标准起草组成员透露:”未来可能实行分级管理,基础服务免费,增值服务可收费。”

公众监督机制:文旅部”12301″平台已开通”不合理收费”专项投诉通道,建立景区收费”黑名单”制度。数据显示,2024年上半年全国查处景区违规收费案件同比增长43%。

葫芦岛”洗手费”事件不应止于个案解决,而应成为推动行业改革的契机。当景区将每滴水、每寸空间都标上价码时,我们失去的不仅是游览体验,更是社会公平的底线。公共服务商业化应有不可逾越的红线——任何创新都不能以牺牲公民基本权益为代价。毕竟,一个连洗手都要算计的景区,如何能让游客真正放松心情?这值得所有旅游从业者深思。