江油14岁女孩遭殴打案引关注,施暴未成年人拟送专门学校矫正,凸显我国未成年人矫治教育体系在惩戒与挽救间的探索实践。

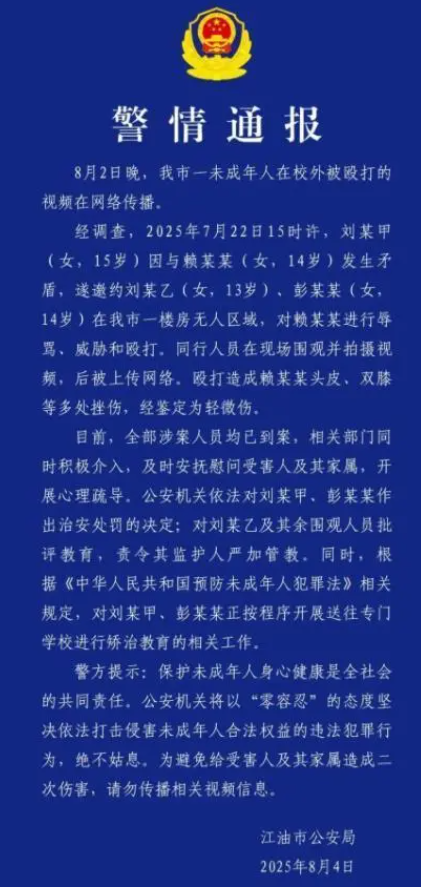

8月4日,四川江油警方的一则通报引发社会广泛关注。一名14岁女孩在校外遭殴打的视频在网络流传后,警方迅速介入,对两名施暴者刘某甲、彭某某作出治安处罚,并启动程序将其送往专门学校进行矫治教育。这一处理结果让”专门学校”这个对多数人而言仍显陌生的概念,骤然成为舆论焦点。

专门学校的前世今生

专门学校并非新生事物。其前身可以追溯到1955年设立的”工读学校”,当时主要针对有轻微违法犯罪行为的青少年。2012年,随着《预防未成年人犯罪法》的修订,”工读学校”正式更名为”专门学校”,标志着我国未成年人矫治教育体系的重要转型。2020年新修订的《预防未成年人犯罪法》进一步明确,专门学校要对”有严重不良行为的未成年人进行专门教育”。

与普通学校不同,专门学校实行半军事化管理,课程设置除文化课外,更注重心理辅导、法治教育和行为矫正。与司法监所相比,专门学校更强调教育矫治而非惩罚。据最新统计,目前我国已有230所专门学校,实现了31个省级行政区的全覆盖。

矫正困境:强制与自愿的悖论

尽管法律赋予了专门学校矫治教育的重要职能,但在实际操作中却面临诸多困境。最突出的问题莫过于”三同意原则”——即学生、家长和原学校三方同意,才能将未成年人送入专门学校。这一原则本意是保护未成年人权益,却在实际执行中变成了”该进的不进”的障碍。

“很多家长认为送孩子去专门学校是’丢脸’的事,宁可私下解决也不愿走这个程序。”一位从事未成年人保护工作多年的社工透露。数据显示,2024年全国专门学校在校生仅约1.2万人,与司法机关认定的”有严重不良行为”的未成年人数量存在明显差距。

江油事件中,警方明确表示”正按程序”将施暴者送往专门学校,这一表述释放出积极信号。但最终能否成行,仍取决于后续程序推进和家长配合程度。有法律专家指出,新修订的《预防未成年人犯罪法》实际上已经赋予公安机关在特定情况下可以直接决定送专门学校的权力,但基层执行中仍存在顾虑。

教育矫治:惩戒与挽救的平衡

专门学校的核心价值在于为问题青少年提供”悬崖勒马”的机会。北京某专门学校校长介绍,他们的学生中,约70%经过6个月至2年的矫治教育后能够顺利回归正常学习和生活。”我们不是少管所,而是特殊的教育机构。重点是通过心理干预、行为矫正和职业技能培训,帮助这些孩子重建价值观。”

然而,专门学校的教育效果也面临质疑。有研究表明,约30%的专门学校学生在离校后仍会再次出现不良行为。”短期矫治难以完全弥补家庭教育的长期缺失。”一位儿童心理学家指出。这也反映出专门学校面临的结构性难题——它既要承担教育矫治功能,又无法完全替代家庭和社会环境的影响。

制度完善:从”三同意”到”强制入学”

针对专门学校面临的困境,学界和实务界正在推动多项改革。最核心的是突破”三同意原则”的限制,建立更科学的评估和决定机制。2024年起,部分地区试点由司法机关、教育部门和专业机构联合评估的”强制入学”制度,在严重欺凌、暴力等案件中,即使家长不同意也可决定送专门学校。

此外,专门学校的课程体系、师资建设也在不断完善。多所专门学校开始引入VR技术进行情景模拟教育,通过沉浸式体验帮助未成年人认识违法行为后果。心理辅导师、社工等专业人员的配备比例也在逐步提高。

江油事件的处理,或许将成为专门学校发展中的一个标志性案例。它既考验着法律规定的落地执行,也检验着社会对未成年人矫治教育的认知。在惩戒与教育之间,在家庭责任与国家干预之间,专门学校正在寻找那个关键的平衡点。而这个平衡,不仅关乎个别问题青少年的未来,更关乎整个社会的公平正义。