昆仑石刻真伪之争揭示了历史认知的复杂性,学术争鸣推动真理越辩越明。

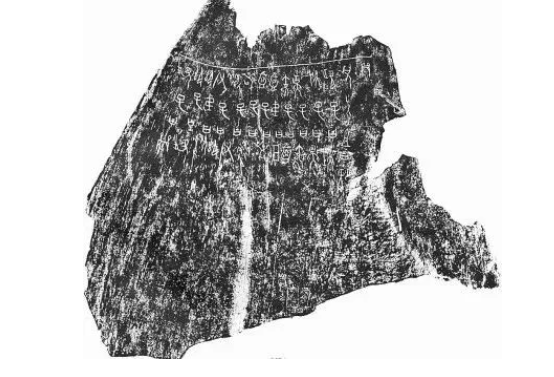

近日,关于”昆仑石刻”真伪的学术争鸣持续发酵,这场看似专业的讨论实则触及了历史研究、考古学与艺术史领域的诸多核心命题。一方学者认为石刻记载了秦始皇派人赴昆仑山采药的史实,另一方则质疑其书风、刻法与历史记载不符。这场争论远不止于一块石头的真伪之辨,更折射出当代学术研究的方法论困境与认知局限。

考古发现与历史记载的”双重印证”向来被视为历史研究的黄金法则。然而,”昆仑石刻”的争议恰恰暴露出这一方法的局限性。支持者试图将石刻内容与《史记》中秦始皇求仙药的记载相互印证,反对者则指出石刻的书风与已知秦代石刻存在明显差异。这种”文献-实物”的简单对应关系,往往忽视了历史记载的选择性、实物遗存的偶然性以及二者间复杂的互动关系。历史真相从来不是通过简单拼凑就能完整复原的。

石刻的书风争议尤为引人深思。反对者认为石刻文字”整体气息偏弱”、”用刀不果断”,与秦代官方石刻的庄严风格不符;支持者则反驳说这种”自然安排”恰恰反映了刻手的日常书写能力。这种分歧实际上反映了艺术史研究中的一个根本问题:我们是否过度依赖少数”标准器”来定义整个时代的艺术风格?将琅琊台刻石、泰山刻石视为秦代石刻的唯一标准,是否遮蔽了当时可能存在的风格多样性?艺术史学者应当警惕”以偏概全”的认知陷阱。

值得注意的是,这场争论中不同学科背景学者的观点差异耐人寻味。书法研究者更关注书风的时代特征,历史学者更重视内容与史籍的对应,考古学者则聚焦于刻制技术与物质痕迹。这种学科视角的差异既是学术争鸣的价值所在,也提示我们跨学科对话的必要性。真正的历史认知需要打破学科壁垒,构建更加立体多元的研究框架。

“昆仑石刻”真伪之辩还引发我们对”作伪逻辑”的思考。有学者质疑:若有能力作伪,为何不仿照已知秦刻的规整风格?这个问题触及了伪作研究的关键——作伪者的心理与知识局限。历史上成功的伪作往往不是完全创新,而是在已知元素基础上的重组与变异。因此,对”昆仑石刻”的判断不能仅凭”不像已知真品”就断定为真,也不能因”太像标准器”就判定为伪,需要更加精细的鉴别标准。

这场争论最大的价值或许不在于最终确定石刻的真伪,而在于促使学界反思历史认知的建构过程。我们关于古代艺术风格的认知有多少是基于实物证据,有多少是受后世摹本和理论阐释的影响?当我们将唐宋人重构的”玉箸篆”当作秦篆标准时,是否已经偏离了历史真实?这些问题的思考远比一块石头的归属更重要。

学术争鸣如同多棱镜,从不同角度照射都能发现新的光彩。在”昆仑石刻”的讨论中,我们既看到了学者们严谨的考证精神,也发现了历史认知中的盲点与预设。或许正如一位学者所言,求真之路不是独奏的孤鸣,而是思想碰撞的交响。在这个意义上,无论”昆仑石刻”最终被证实或证伪,这场讨论都已经丰富了我们对秦代历史与艺术的认识,也为未来的学术研究提供了宝贵的方法论启示。