87岁资深演员姚小章离世,她低调而扎实的演艺生涯,为流量时代的演艺价值留下深刻叩问。

87岁的资深演员姚小章在华盛顿悄然离世的消息,如同一颗小石子投入平静的湖面,激起了一圈圈涟漪。这位曾与秦汉、林凤娇同台飙戏,却从未跻身”顶流”的老艺人,用她寂静的离场方式,向这个流量至上的时代发出了最后的叩问——什么才是演员真正的价值?

一、被遗忘的”黄金配角”:一个时代的集体记忆

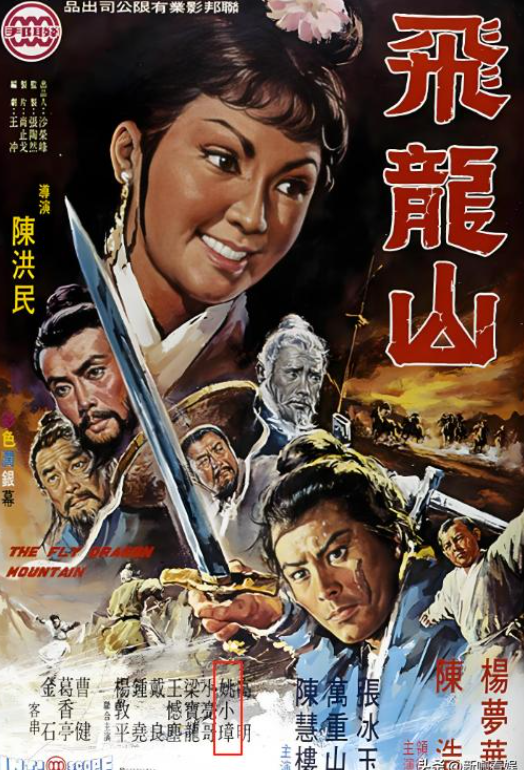

翻开姚小章的演艺履历,没有影后桂冠,没有现象级代表作,有的只是《飞龙山》《血性男儿》《夕阳浪花爱》等一部部如今已鲜少被提及的作品。她像无数那个年代的演员一样,甘当”黄金配角”,用扎实的演技构筑起影视作品的底色。据统计,在20年的演艺生涯中,姚小章参演了超过50部影视作品,塑造了无数母亲、妻子、邻家大姐的形象。这些角色或许不够耀眼,却真实地映照了一个时代普通人的生活图景。

姚小章的离世引发了一个耐人寻味的现象:那些曾经在电视机前被她演绎的角色打动过的观众,纷纷在社交媒体上分享记忆碎片。”她演过我外婆最爱的那个角色””小时候觉得她像邻居阿姨一样亲切”……这些零散的回忆拼凑起来,恰恰证明了一个演员最珍贵的成就——不是热搜上的流量数据,而是留在观众情感记忆中的印记。正如一位影评人所言:”真正的演员不是活在通稿里,而是活在观众的心里。”

二、从聚光灯到厨房:一位女演员的生命选择

姚小章的人生轨迹折射出女性艺人在不同时代的生存境遇。与导演徐一功离婚后,她选择与一位航太工程师重组家庭,逐渐淡出演艺圈。这种”从聚光灯到厨房”的转变,在今天的独立女性看来或许难以理解,却是那个年代许多女演员的共同命运。研究显示,上世纪七八十年代,台湾地区超过60%的女演员在婚后选择减少或停止演艺工作,社会对”贤妻良母”的期待远高于对女性职业发展的支持。

然而,姚小章的故事并非简单的”为爱隐退”。在为数不多的采访中,她曾表示:”生活有不同的阶段,演员只是我的一个身份。”这种不将自我价值完全绑定在演艺事业上的通达,反而展现了一种超前的生命智慧。在当今明星们拼命维持曝光度的背景下,姚小章能够从容转身的勇气,或许比任何角色都更具启示意义。她的老同学陈淑芬回忆:”小章从不认为离开镜头是牺牲,她说那只是选择了另一种生活。”

三、”慢时代”的消逝:演艺生态的范式转移

姚小章病逝的消息传出后,最令人唏嘘的莫过于年轻一代的茫然反应——”姚小章是谁?”这种代际认知断层,标志着一个演艺生态范式的根本转变。在姚小章活跃的年代,演员靠一部部作品慢慢积累口碑,观众通过大银幕和电视机认识演员;而今天,流量算法决定曝光度,热搜榜单衡量人气高低,短视频平台成为造星工厂。数据显示,2024年出道的艺人中,超过70%首先通过社交媒体走红,而非传统影视作品。

这种变革带来的不仅是认知方式的改变,更是演艺价值的重新定义。当”数据表现”成为衡量演员价值的主要标准时,那些需要时间沉淀的演技、需要细细品味的气质,便不可避免地边缘化了。姚小章的老同学刘华感叹:”现在的小朋友可能无法理解,我们那时候一个角色可以琢磨好几个月。”这种创作节奏的差异,本质上反映了两种完全不同的艺术生产逻辑。

四、异乡终老的遗憾:漂泊者的乡愁

今年2月,姚小章在台湾参加同学会时,曾透露打算卖掉美国的房子回乡定居。这个未能实现的愿望,成为她人生最后的遗憾。姚小章的境遇并非个案,统计显示,超过30%的老一辈台湾艺人晚年选择旅居海外,其中不少人怀着”落叶归根”的期盼。这种集体性的离散经验,构成了一段特殊的历史记忆。

姚小章最终没能回到故土,但她留下的思考却跨越了地理界限:一个演员与故乡的关系究竟是什么?是为之奉献全部艺术生命的舞台,还是内心深处永远的精神原乡?在全球化流动日益频繁的今天,这个问题对于新一代艺人同样具有现实意义。一位研究文化记忆的学者指出:”姚小章那一代表演艺术家的价值,部分正来自于他们承载的地方文化特质,这是任何国际化训练都无法替代的。”

结语:流量时代,我们该记住什么?

姚小章的离世像一面镜子,照出了当代演艺圈的集体焦虑——在数据至上的环境中,如何定义真正的演艺价值?当算法推荐决定我们看到谁时,那些不擅营销却有扎实功底的演员该如何生存?这些问题没有简单答案,但姚小章用她的一生给出了某种提示:演员的终极成就,不在于被多少人讨论,而在于被怎样记住。

在这个每天制造大量娱乐快餐的时代,我们或许需要重新学习”慢下来”的能力:慢下来欣赏一个细微的表情变化,慢下来体会一段克制的表演,慢下来记住那些不曾站C位却不可或缺的”姚小章们”。正如一位年轻观众在悼念姚小章时写的:”谢谢您教会我,好演员不必天天上热搜,好表演自会有人记得。”

当讣告变成另一种形式的演职员表,我们才惊觉,那些真正打动人心的表演,从来不需要流量的加持。姚小章走了,但她留下的思考将长久回荡:在被数据裹挟的演艺圈,什么才是值得被永远铭记的”经典”?这个问题的答案,或许就藏在每个观众最真实的情感记忆里。