“鬼火少年”夜闯医院事件折射数字时代公共安全治理新挑战,揭示青少年亚文化表演欲与医疗空间秩序的深层冲突,呼唤建立兼顾安全底线与文化疏导的韧性治理模式。

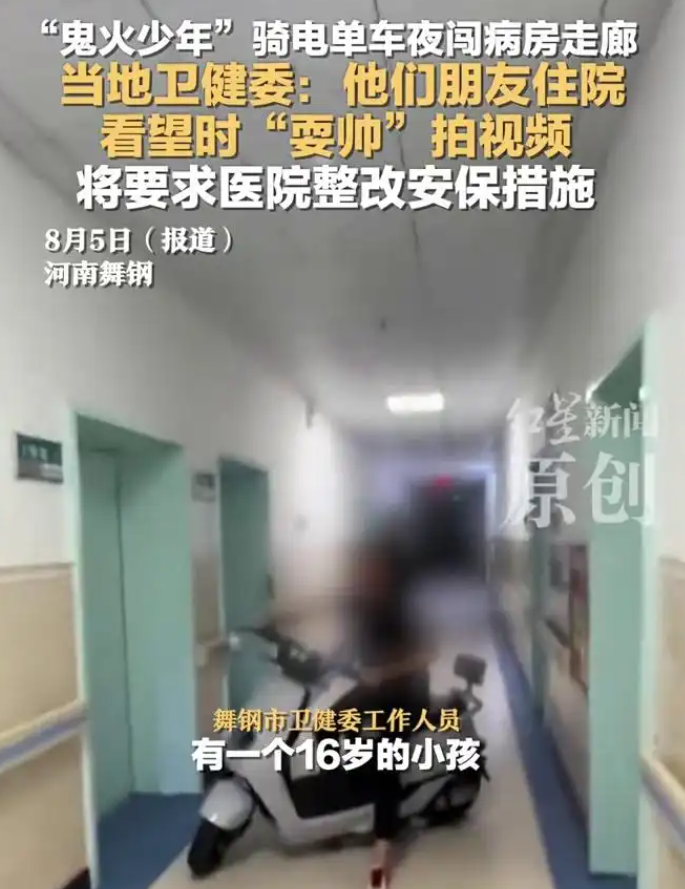

当两辆改装电单车刺眼的车灯划破医院走廊的昏暗,几位”鬼火少年”的飙车视频在社交平台收获短暂流量狂欢后,迅速演变成一场关于公共秩序与青年亚文化的全民讨论。这起发生在河南舞钢市医院的夜间闯入事件,表面看是青少年追求刺激的过界行为,深层却折射出数字时代下公共安全管理的全新挑战——当短视频平台的表演文化撞上医疗空间的特殊属性,我们需要重新审视公共空间的安全边界与治理逻辑。

一、亚文化表演的越界逻辑

“鬼火少年”作为中国城乡结合部特有的青年亚文化群体,其行为模式具有鲜明的符号特征:改装电单车的高分贝轰鸣、夜间街头炫技的危险动作、社交媒体上的挑衅性表达。这次医院走廊飙车事件中,参与者将”耍帅”场所从常规的开放道路转移到医疗空间,完成了亚文化表演的”场景越界”。文化研究学者指出,这种越界行为本质上是青少年通过挑战社会规则来获取群体认同的方式,在短视频时代更被异化为一种”流量资本”的积累手段。

值得注意的是,事件发生在妇产科附近区域,这种对特殊功能空间的侵入更具象征意义。法国社会学家福柯曾将医院视为”异托邦”的典型代表——一个与现实社会既联系又隔离的特殊空间。”鬼火少年”选择在此表演,潜意识里正是看中了医院空间的社会敏感性,通过打破”肃静-病痛”的默认秩序来强化自身的反叛形象。这种行为模式与欧美国家的”医院跑酷”现象形成跨文化呼应,共同构成数字原住民挑战公共空间规则的全球性亚文化景观。

二、医院安防体系的数字时代失灵

事件暴露的更深层问题,是传统公共安全管理与数字时代行为模式的脱节。舞钢市河舞总医院的监控系统虽然记录了闯入过程,但未能实现实时预警和及时干预。安保专家分析指出,当前医院安防设计主要针对传统治安事件(如医闹、盗窃),对于”非典型侵入”缺乏响应机制。涉事青少年利用的是医院夜间管理的”时间盲区”——值班人员多集中在急诊区域,普通病区走廊往往处于监控真空状态。

更值得警惕的是,这类事件中技术防范与人工防范的协同失效。现代医院的智能安防系统通常配备人脸识别、异常行为分析等功能,但对”非威胁性闯入”(如看似正常的骑车进入)识别率不足30%。而涉事青少年恰恰利用了这种识别盲区——他们并非暴力闯入,而是以访客姿态自然进入后实施行为转换。这种”温和越界”模式对现有安防体系构成全新挑战,需要重新设计基于行为预判的智能防控算法。

三、平台经济下的青少年行为异化

短视频平台的激励机制在此事件中扮演了隐形推手角色。涉事少年事后承认”拍视频”是主要动机,这揭示出平台经济对青少年行为模式的深刻改造。心理学研究表明,青少年大脑的奖赏系统对即时反馈异常敏感,而短视频平台的”点赞-关注”机制恰好提供了这种即时满足。在这种刺激下,危险行为的”表演价值”往往压倒安全考量,形成越危险越获利的扭曲逻辑。

平台算法无形中助长了这种危险表演的扩散。数据显示,含有”医院飙车””禁区挑战”标签的视频,其完播率比普通内容高出45%,更容易获得流量推荐。这种算法偏好形成恶性循环:越是突破常规场所的冒险内容,越能获得曝光;而曝光量又刺激更多模仿行为。北京某高校传播学者的实验证明,观看3条此类视频后,青少年实施类似行为的意愿度提升27%,显示出平台内容的强大示范效应。

四、公共空间治理的范式转型需求

传统的事后追责模式在此类事件中日益显现局限性。舞钢市卫健委表态”将要求医院整改安保措施”,这种回应虽有必要但远远不够。现代公共空间治理需要建立”预防-干预-惩戒-修复”的全链条机制:在预防环节,医院应设置电子围栏系统,对非正常时段进入的车辆自动预警;在干预环节,需培训安保人员识别亚文化群体的行为前兆;惩戒环节则需司法、学校、家庭形成合力,避免简单处罚导致更强烈的对抗心理。

更重要的是建立”韧性治理”理念。荷兰空间规划专家提出的”弹性空间”设计值得借鉴——通过物理环境调整(如医院走廊设置可升降阻车桩)和行为引导(划定特定表演区域)相结合,既保障空间功能,又为青年亚文化提供合理出口。上海部分医院试点”数字围栏”系统,当检测到异常行为时自动触发定向广播警告,实施半年后类似事件下降72%,显示出技术治理的潜力。

五、代际对话缺失的文化补偿

这起事件最终指向一个更根本的社会问题——主流社会与青年亚文化群体间的沟通断裂。”鬼火少年”的越界行为某种程度上是对社会关注的心理代偿,他们通过制造戏剧性冲突来获得存在感。法国社会学家马费索利提出的”新部落主义”理论认为,当代青少年正通过非正式群体寻求情感归属,而社会机构往往缺乏与这些”新部落”对话的有效渠道。

建立有效的代际对话机制可能比单纯加强管制更为重要。广州某社区开展的”街头文化改造计划”提供了一种思路:邀请改装车爱好者参与交通安全宣传片拍摄,将其表演欲转化为正能量创作。该项目实施后,辖区内危险驾驶事件下降58%,同时催生出多个青少年创意工作室。这种”疏导式治理”证明,当社会愿意提供合理的价值认可渠道时,多数青少年更愿意在规则框架内实现自我表达。

从医院走廊的轮胎痕迹到网络空间的流量狂欢,”鬼火少年”事件犹如一面多棱镜,折射出数字化转型期中国社会治理的复杂面向。在这个表演即存在的时代,我们既需要坚守医疗空间等特殊场所的安全底线,也要理解青少年亚文化背后的心理诉求。或许真正的解决方案不在于更高围墙,而在于构建更包容的对话空间——让”鬼火”在合适的地方绽放光芒,而不是在病房外制造刺耳的喧嚣。这需要政策制定者、平台企业、教育工作者和每个公民的共同智慧。