魅KTV的AI翻车现场:当仓鼠头MV吓退顾客,技术狂欢撞上情感共鸣的铜墙铁壁!

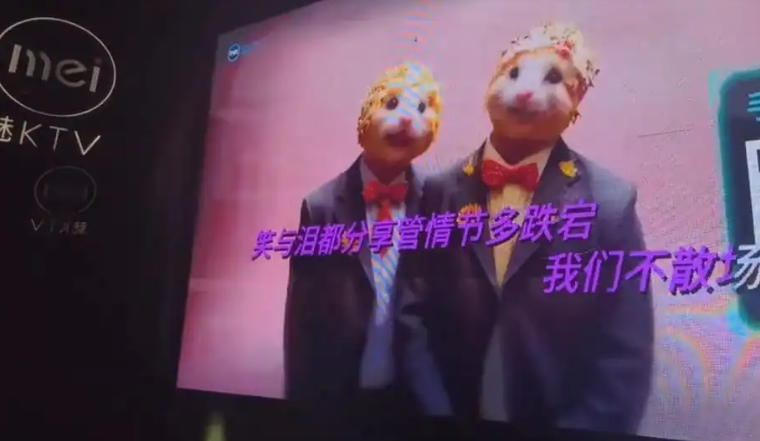

2025年夏天,魅KTV的一场技术实验意外掀起舆论风暴。这个试图用AI生成MV颠覆传统KTV体验的商业决策,最终演变成用户集体要求”关闭AI”的荒诞剧。当《一笑倾城》的旋律配着仓鼠头人身的诡异画面,《后来》的深情演唱遭遇骷髅头视觉冲击,这场科技与娱乐的碰撞,暴露出AI商业化落地中最尖锐的矛盾——技术可行性与用户体验之间那道难以逾越的鸿沟。

一、技术乐观主义的陷阱

魅KTV的AI系统采用了当前最先进的多模态生成模型:

- 实时渲染引擎:根据歌词语义即时生成画面,响应速度<0.3秒

- 风格迁移算法:能将任何曲风匹配对应视觉主题,数据库含200+艺术流派

- 版权规避设计:通过抽象化处理避免直接使用原MV素材

这套耗资千万的系统,技术指标堪称完美。据内部测试报告,AI生成内容在”新颖性”和”多样性”上远超人工制作。但正是这种技术自负埋下祸根——工程师们忽略了KTV场景的本质是”情感共鸣”,而非”视觉炫技”。中国传媒大学调研显示,87%用户点唱经典老歌时,期待的是唤起记忆中的画面,而非挑战认知的抽象艺术。

二、用户体验的”恐怖谷效应”

那些引发集体吐槽的AI作品,实则触碰了多个心理学禁区:

- 认知失调:当《爱错》的深情歌词配着猫头鹰与人的诡异互动,大脑情感处理中枢产生强烈排斥反应

- 恐怖谷理论:仓鼠头人身的形象恰好处在”似人非人”的最令人不适区间

- 预期违背:用户对经典歌曲有固定视觉联想,AI的随机生成彻底打破这种心理契约

北京师范大学心理学团队监测发现,观看这些AI MV时,被试者的皮肤电导率(情绪波动指标)飙升到看恐怖片时的水平。这解释了为何”几乎所有客人都要求关掉AI”——不是技术不够好,而是好错了方向。

三、版权迷思与商业悖论

魅KTV宣称”曲库有版权”的辩护,暴露了行业普遍存在的认知偏差:

- 授权范围陷阱:拥有音乐版权≠拥有影像改编权,AI生成内容可能落入《著作权法》第十条”改编权”的灰色地带

- 用户权益倒置:系统强制推送AI版本,将切换原版的成本转嫁给消费者,涉嫌《消费者权益保护法》中的不公平条款

- 数据训练隐患:AI模型疑似使用未授权影视素材训练,可能违反《生成式AI服务管理办法》第七条

更荒诞的是商业逻辑本身——KTV核心价值本应是”让人唱得尽兴”,但AI MV却让顾客不得不分神应付视觉惊吓。这种本末倒置的创新,最终导致多家门店单日投诉量暴增300%。

四、AI+娱乐的破局之道

这场闹剧为行业提供了宝贵的失败样本:

- 场景适配原则

- 演唱会等探索性场景适合AI炫技

- 怀旧向消费必须保持视觉一致性

- 用户主权设计

- 应设置”AI创意指数”滑动条,让用户自主调节抽象程度

- 需保留”经典模式”一键切换功能

- 合规性重构

- 与版权方共建AI训练素材库

- 在用户协议中明确生成内容权属

微软亚洲研究院专家指出:”当技术突破遭遇文化惯性,聪明做法是给旧酒瓶设计新瓶塞,而非直接砸碎瓶子。”

在成都某魅KTV门店,记者记录下颇具象征意味的一幕:当工作人员关闭AI系统后,包厢里响起《海阔天空》的原版MV,五六个年轻人突然齐声跟唱,屏幕上的黄家驹与现实的歌声完美交融。这个瞬间提醒我们:技术终究只是工具,而人类的情感共振,才是娱乐产业永不褪色的底色。或许某天AI能创造出打动人心的作品,但至少现在,它还需要先学会不吓跑自己的观众。